北航新闻网11月18日电(通讯员 刘亦泽)航空发动机是国之重器,是国家工业现代化和科技自主创新的重要标志。实现航空发动机自主研制,关键在人才。北京航空航天大学能源与动力工程学院作为培养航空发动机领域人才的王牌学院和主机专业,是北航成立最早、最具航空航天特色的两个院系之一,1952年在北航建校时创建,2012年获批教育部“国家试点学院”,2019年获评“全国党建工作标杆院系”。七十多年来培养了1.6万名毕业生,走出了以9位工程院院士为代表的大批行业领军人才。

近年来,为激励更多学生积极投身航空发动机事业,动力学院深度解析学生专业选择和就业决策行为背后的需求驱动逻辑,提出“行业思政”育人理念,涵育学生“自愿选、自主学、自豪干”的“自强中国心”精神,构建“兴趣激发-情怀感召-事业驱动-情感联结”四维协同育人体系,持续引导学生认同专业、投身行业、成就事业。

激发科学兴趣,培育创新探索“好奇心”

兴趣是最好的老师,热爱是最大的动力。科学探索的原始驱动力源自人类对未知世界的好奇心与求知欲,这种与生俱来的求知欲望推动着人们不断探索与发现。动力学院立足“持续稳定的科学兴趣能有效转化为专业学习和事业发展的内生动力”的育人逻辑,探索构建大中贯通一体化的螺旋式培养路径。

构建沉浸式认知场景

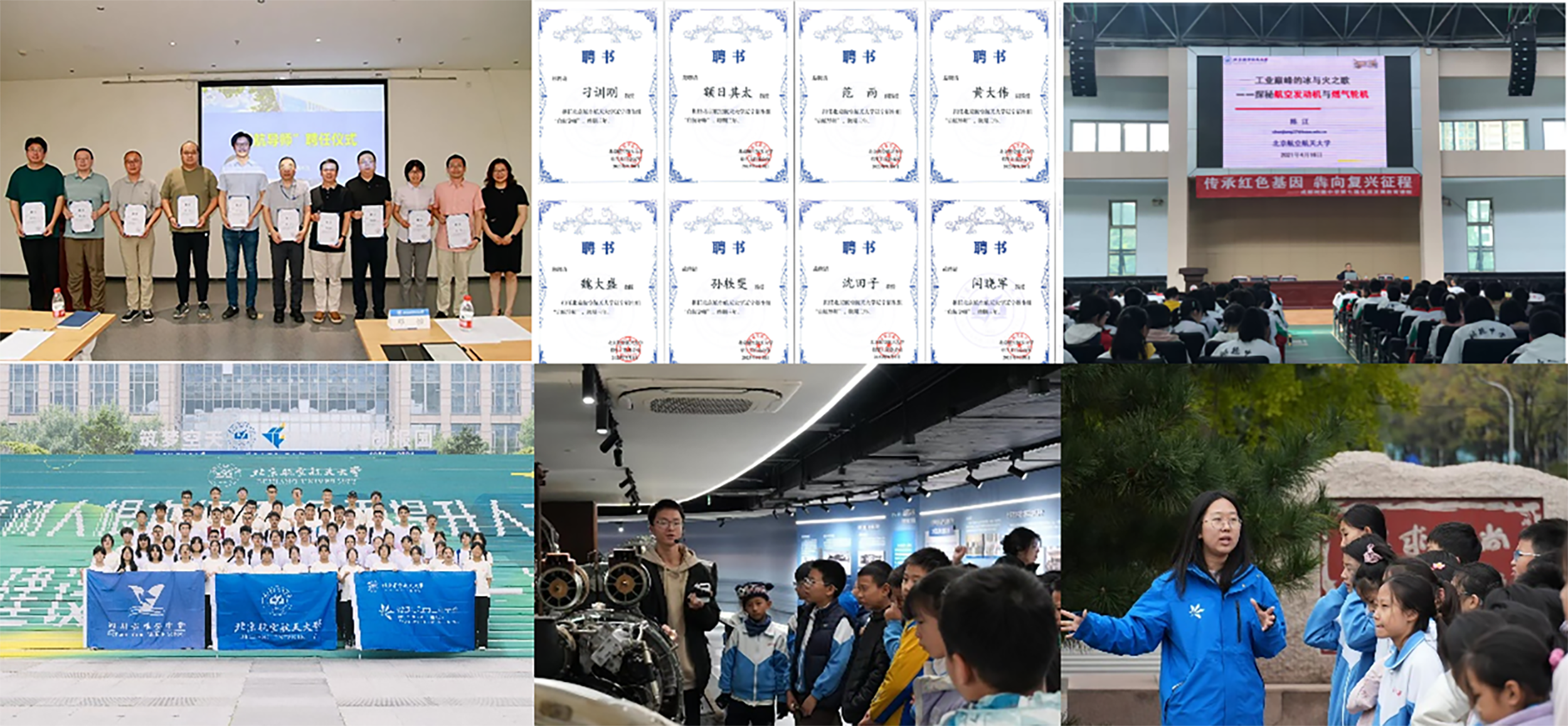

在成都树德中学报告厅里,动力学院的陈江教授为同学们讲授“工业巅峰的冰与火之歌——探秘航空发动机与燃气轮机”的科普讲座,点燃了青少年探索航空动力奥秘的热情。学院每年组织20余位教授走进中学,以科研故事、微型实验等形式开展启蒙教育,将抽象科学知识具象化为可触摸的探索乐趣。同时打造中小学生研学品牌,开放实验室展示前沿技术成果,还开发了数字发动机VR平台,通过数字孪生技术实现航空原理可视化。

搭建阶梯式实践载体

学院建立“普及-深化-突破”三级培养链:基础层设立全国中学生无人机动力邀请赛,每年邀请300余名中学生参赛,引导同学们在动手实践中探索动力奥秘、激发科学兴趣。

在进阶层,学院新建科教协同创新平台“心动”科教中心,构建零起点全链条科创体系,让各学段学生都能找到适合自己的科创竞赛发力点。近三年,学生在“挑战杯”等大学生科创顶级赛事获奖数量提升200%。AIAA国际航空发动机设计大赛冠军、挑战杯“揭榜挂帅”特等奖等科技竞赛成果持续涌现。

在高阶层,学院组织学生团队研制新原理样机,参与14个国家级型号研制团队,在科研实战中深化专业理解,锻炼创新能力,将最初的“好奇心”转化为解决复杂工程问题的真本领与探索未知领域的持续热情。

创建精准化选育机制

精准化选育机制让热爱者尽其才。“我从小就向往蓝天,好奇飞机引擎如何迸发澎湃动力。当看到飞行器动力工程强基专业的招生宣传时,毫不犹豫选择了报名!”2024级强基班佟宣萱同学与学院的结缘,正是源于这份纯粹的热爱。学院依托“强基计划”、国际合作、本博贯通等多个招生通道,精准选拔具有浓厚科学兴趣和突出科研潜质的学生。面向书院大一学生开设《航空发动机概论课》,邀请知名教授讲授基础知识和行业文化,夯实专业认知根基。校内大类分流第一志愿选报率连续三年达到100%。

厚植家国情怀,强化航空报国“使命感”

家国情怀熔铸于航空人才培养的血脉之中,既是青年追求理想的动力源泉,更是支撑事业选择的精神内核。动力学院注重将“自强中国心”精神培育与成长需求动态对接,通过活化院史资源、构建文化场域、树立价值标杆,引导学生汲取成长发展动力、坚定航空报国志向。

抢救爱国奋斗历史

“每次听前辈们讲奋斗经历,我都深受感动,航空发动机研制不仅是科学探索,更是使命担当。”学生谭正红在采访完学院老教授高歌后说到。学院组织退休教师、导师、学生共同参与院史编纂,历时三年出版,系统梳理三代航空动力人文化脉络和精神谱系。采录老教授老专家口述史,获教育部关工委“读懂中国”活动多项奖励。建设一批课程思政示范课,将航发先驱感人事迹转化为教学案例,把航空报国的“盐”有机融入专业课堂。

打造文化沉浸场景

学院联合建设航空发动机博物馆,深入挖掘40台发动机展品背后跨越时空的奋斗故事,并以此为契机成立“启航”宣讲团。“这台发动机铭刻着我国航空动力从无到有的创业史诗。正是老一辈工程师的青春和汗水,赋予了钢铁雄鹰第一声纯粹而强劲的中国心跳。”宣讲团成员张峻彩向参观者娓娓道来。从“我听”到“我讲”,学生在志愿讲解中传承精神、深化认同。

“这场话剧不仅激起了我对航空发动机事业的热爱,更点燃了我内心的爱国激情,我将传承吴大观先生的精神,空天报国,吾辈自强!”冯如书院的郭澍勋同学在观看完《自强中国心》话剧后表示。学院以“中国航空发动机之父”吴大观为原型,创演校园大师剧《自强中国心》,推动学生在沉浸式体验中感悟航空报国情怀。2025年,话剧受邀在北京科学传播大赛颁奖活动中演出,让“自强中国心”精神力量感染鼓舞更多的人。

打造榜样引领品牌

榜样的力量直抵人心,学院设立的“航空强国中国心”教育基金,累计接收各界捐赠资金近1500万元,每年在全国高校航空动力专业评选表彰20名学生,获奖学生多数进入航发领域重点单位就业。

“要热爱航空航天事业,仰望星空,放飞梦想,脚踏实地,砥砺向前。”刘大响院士在央视《开讲啦》节目中讲述科研人生,寄语年轻一代。学院联动主流媒体开展宣传报道,陈光老先生在B站直播引发青年共鸣,元老访谈、总师讲堂、校友沙龙等活动持续释放价值引领效应。

把握行业脉搏,提升事业发展“成就感”

成就动机体现了个体追求卓越、突破挑战、成就事业的心理特质,激励着人们持续开拓进取、实现自我价值。国家战略行业为个体成就动机提供最佳实践场域,其蓬勃发展的时代机遇与技术攻坚的突破需求,共同构建起学生通过持续努力实现才华施展与事业成功的价值通道。动力学院注重引导学生深化“投身行业即是把握时代机遇”的认同逻辑,将成就动机转化为与行业发展同频共振的持久动力。

构建全景行业认知

“我们走访了航空发动机产业链上的多家企业,真切感受到‘国之重器’的意义。”参加实践活动的查楚益同学分享道。学院组建行业实践队开展产业链全景扫描,配备思政课教师和企业骨干双导师,支持学生以自主调研视角把握行业高成长性与技术迭代趋势。“心起点”实践队获评全国百强实践队TOP10,光明日报、新华网等权威媒体报道48次。

与此同时,“动力海外行”研学计划让同学们走出国门,参访国际顶尖实验室与企业研发中心,通过国际比较感知中国航空动力从“跟跑”到“并跑”的全球竞争力提升态势。

深化产教实践融合

联合头部企业共建产教融合示范基地,实施本科三年级生产实习计划,通过沉浸式参与技术研发、工艺优化与生产管理等核心环节,让学生在真实工程场景中把握行业创新突破方向。2022级本科生铁堉翔和班级同学在中国航发南方实习期间深有感触:“亲眼看到课堂上的理论知识被广泛应用在实际生产中,学以致用的真切感受让我深刻领悟到所学专业的价值和意义。”学院还打造了“双导师-真项目-全周期”培养模式,将企业研发需求转化为学位论文选题,形成工程能力进阶与行业认同强化的双重效应。

完善动态生涯支持

学院举办“能动大讲堂”“心动大讲堂”系列讲座,通过典型案例阐释技术创新突破带来的事业获得感。举办行业前沿对话,由行业领军人物解读国家空天战略发展规划,助力学生构建科学理性的事业预期模型。

强化情感联结,涵养行业支持“归属感”

归属感是行业认同形成的情感基础,个体通过建立稳定情感联结与群体认同,能够显著增强行业归属意识。动力学院构建覆盖学业生涯全周期、师生关爱全方位、行业互动全场景的成长支持网络,为学生打造行业选择与事业发展的情感支持系统。

建立全学段导学体系

学院建立“学业导师(大一年级)-专属导师(大二/三年级)-学术导师(大四/研究生)”三级进阶制,通过师生双向互选形成导学共同体,让学生在全学涯周期都能得到学科专业教师的悉心关爱与有力支持。

升级朋辈支持网络

学院组建“动力梦拓”朋辈导学团队,选拔高年级品学兼优学生担任mentor,为新生开展学业辅导、生活指导与文化传承活动,实现“经验传递-情感维系-价值共生”的良性循环。“车泓佐学长帮助我们熟悉校园、适应学习生活,带领我们参加志愿服务、学生工作、科创实践,让我们在各自擅长的领域找到节奏、发光发热。”冯鹏瑄同学在梦拓的指引下稳步成长,这份温暖与力量也让他坚定了接力的决心,如今他已成为新一批梦拓,继续为新生点亮成长之路。

实施辅导员就业“心”计划,在新生入学阶段精准选拔行业意愿与专业潜力双优的学生骨干,开展主机院所定制化实践深化行业认知,担任兼职辅导员影响带动学生,使辅导员成为“学生可感可知的标杆、校企协同育人的纽带、价值传承创新的先锋”。

构建多元保障机制

以学院综合改革为契机,建立校企合作中心统筹推进青年教师实岗锻炼、学生航发系统就业等重点任务,把学生就业指标纳入基层教学组织和教师考核体系,整体提升教师队伍开展行业思政的水平能力和精力投入。与航空动力领域企业共建校企俱乐部,常态化举办行业特色活动,助力学生尽早建立与行业主机院所的情感联结。

构建“心动”奖助学金体系,设立行业专项奖助学金,通过发展性资助和荣誉性激励,催化学生行业归属意识的内化生成。

(审核:李果)

编辑:贾爱平