北航新闻网3月31日电(通讯员 胡晏铭)近日,集成电路科学与工程学院赵巍胜教授、张慧副教授课题组,联合清华大学张金松课题组、中国科学院物理研究所孙继荣课题组以及中国科学院北京纳米能源与系统研究所吴宁,在关联氧化物界面二维超导研究领域取得重要进展。研究团队首次通过磁输运测试揭示了5d过渡金属氧化物KTaO3异质界面二维电子气中超导电性与铁磁性共存的现象。这一发现为探索超导与磁性相互作用提供了全新的材料平台,对氧化物界面非常规超导以及超导自旋电子学领域的研究具有重要意义。相关成果以“Magnetotransportevidence for the coexistence of two-dimensional superconductivity and ferromagnetism at (111)-oriented a-CaZrO3/KTaO3interfaces”为题,于2025年3月28日在线发表于国际知名期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。

由于对称性破缺、晶格失配、电荷转移和空间限域等多自由度的协同作用,关联氧化物异质界面演生出许多本征体材料所不具备的新奇物理特性。其中,两种绝缘氧化物界面的二维超导因其丰富的物理内涵和优异的外场可调控性,一直是低维量子功能材料与器件领域的研究热点。目前,氧化物界面超导的研究主要集中在LaAlO3/SrTiO3(LAO/STO)界面二维电子气(2DEG)体系,然而其超导转变温度(TC)较低仅为0.2~0.3 K,极大地限制了氧化物界面超导的实验研究及其潜在应用。相比之下,新型5d过渡金属氧化物KTaO3(KTO)界面二维超导的TC可达2K,比传统3d过渡金属氧化物STO体系高出一个数量级,展现出5d氧化物KTO在界面超导研究中的独特优势。张慧课题组一直致力于5d氧化物KTO界面低维关联电子体系的物性调控及新型功能器件开发,并取得了一系列突破性进展。首次在非晶LAO/KTO界面构建了高迁移率的5d电子2DEG【ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 36456 (2017)】,随后揭示了该界面因对称性破缺导致的强Rashba自旋-轨道耦合效应,并发现了光电协同调控特性【ACSNano, 13, 609 (2019)】。在此基础上,与合作团队进一步系统研究了(111)取向非晶LAO/KTO界面2DEG的超导电性,利用背栅电压产生的场效应,实现了超导态-绝缘态量子相变的连续调控,同时在低温下发现了可被电场连续调控的量子金属态【Science, 372, 721 (2021)】。以往的研究已表明,KTO界面兼具强自旋-轨道耦合和二维超导特性,若进一步在该界面实现超导与铁磁性的耦合,则有望为自旋三重态配对及拓扑超导研究提供理想平台。

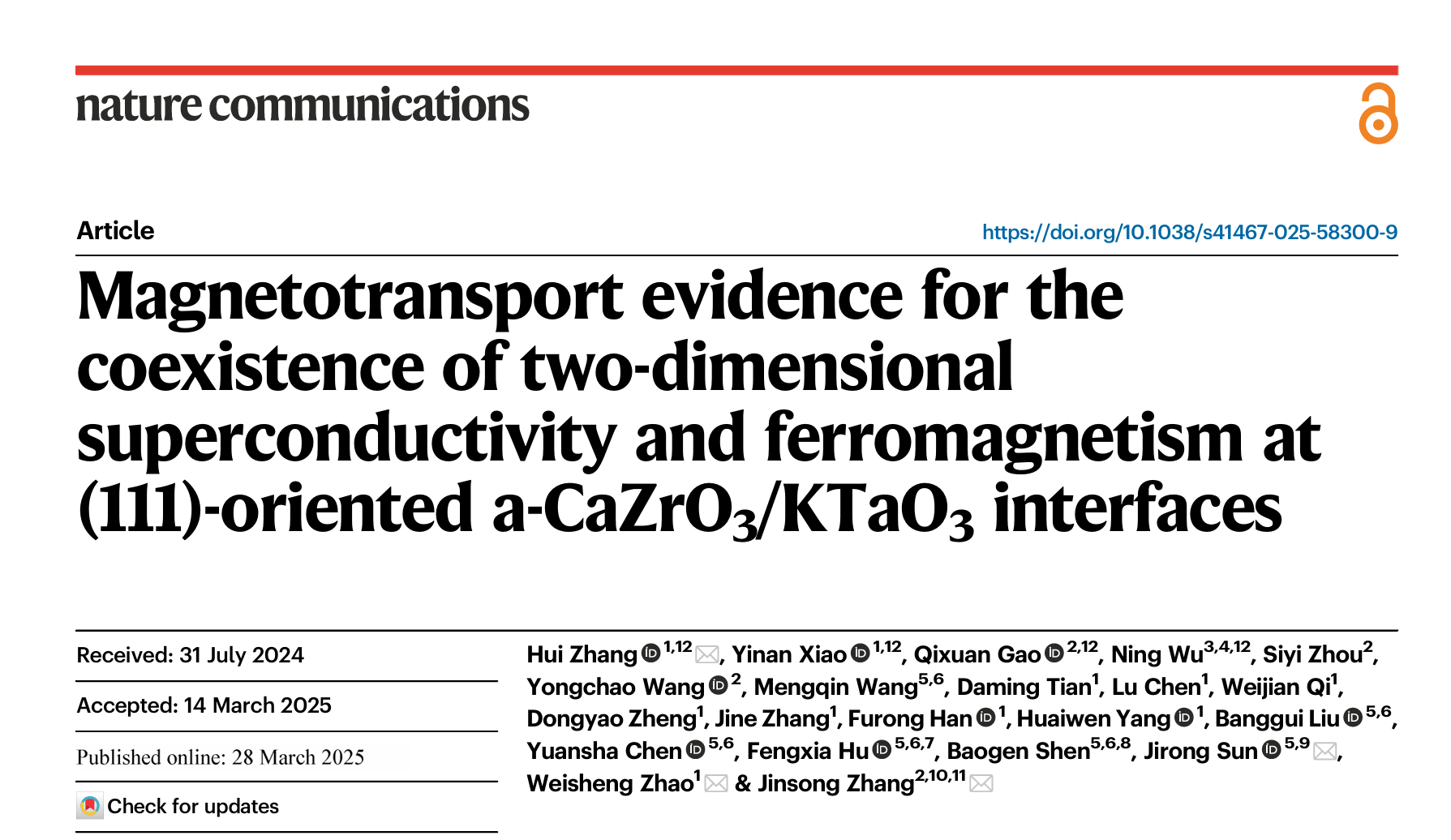

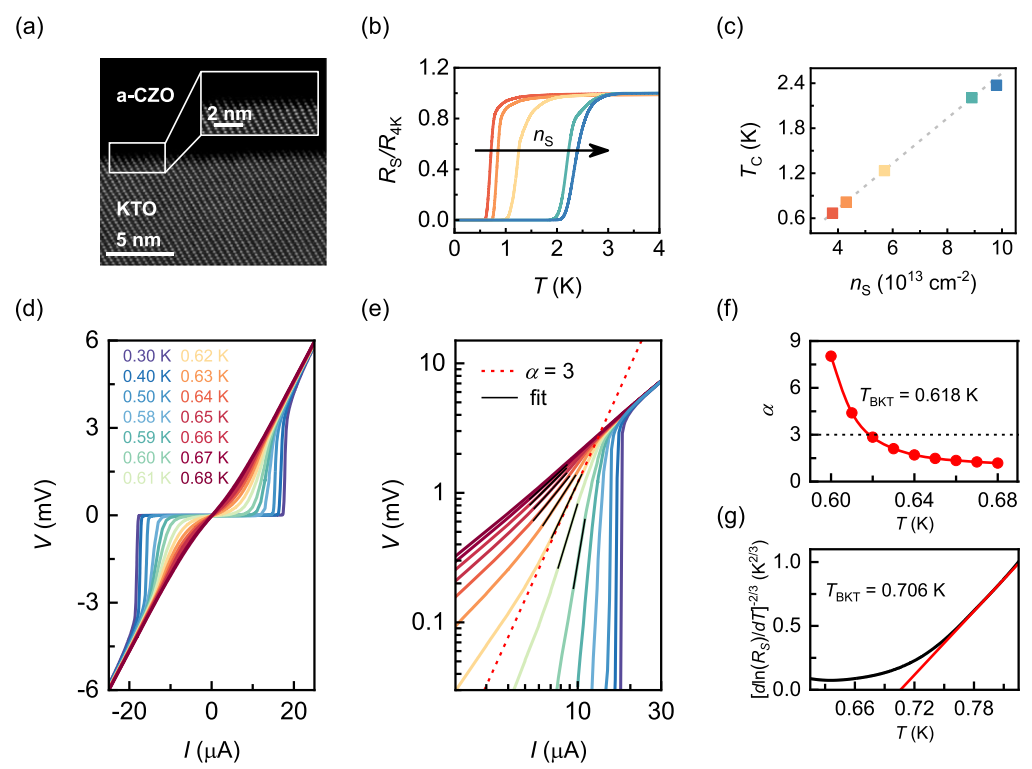

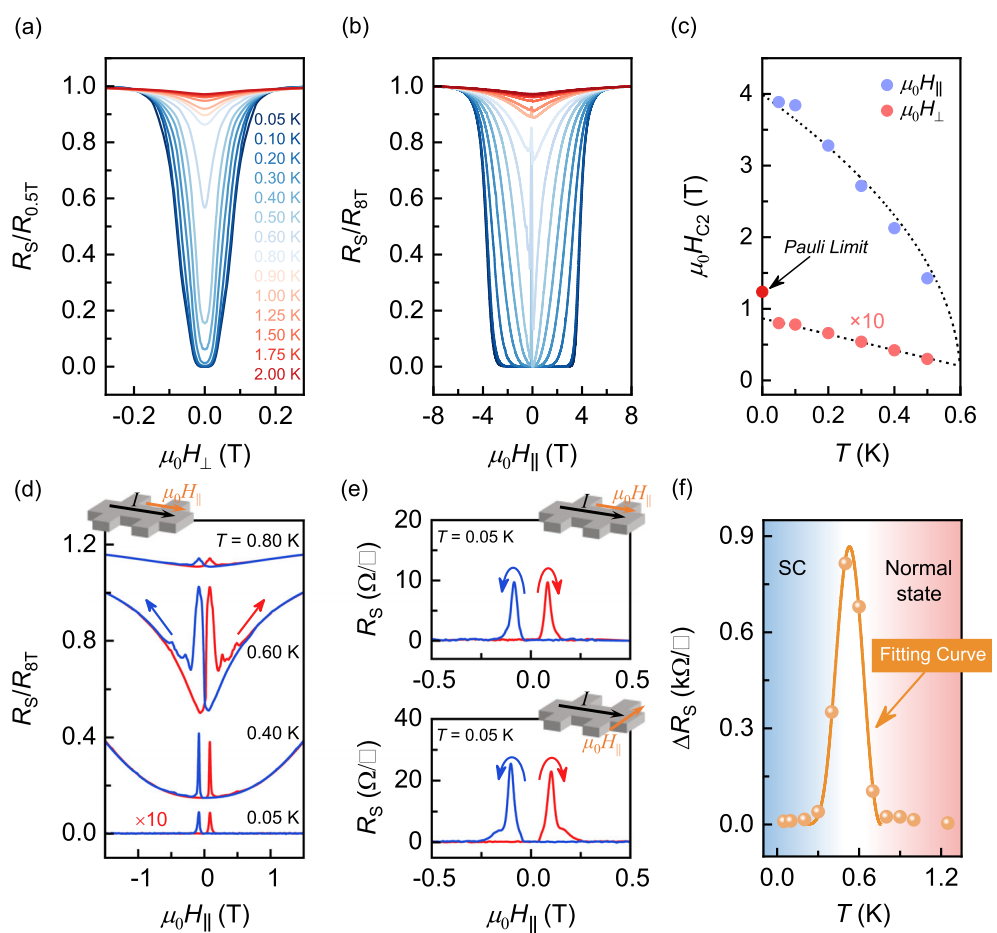

研究团队在(111)取向的KTO衬底上制备了非晶CaZrO3(CZO)薄膜,并在非晶CZO/KTO(111)界面成功获得了具有一系列不同载流子浓度的2DEG。输运测试结果表明,所有样品均表现出超导电性,且超导转变温度TC最高可达2.4K,并与载流子浓度呈线性关系。Berezinskii-Kosterlitz-Thouless(BKT)相变过程分析以及各向异性的超导上临界场均证实该界面超导具有明显的二维特征。磁输运测试结果表明,在超导态下能够观测到铁磁有序的典型特征——滞后磁电阻效应,为非晶CZO/KTO(111)界面二维超导与铁磁共存提供了直接的实验证据。具体表现为,在超导零电阻背景下,出现了具有双峰特征的蝴蝶型磁滞回线,其振幅随磁场扫描速率增加而增强,这一现象表明磁化动力学在其中发挥了关键作用。此外,该滞后磁电阻效应对温度高度敏感,在超导转变温度附近达到最大,并符合热激活相位滑移模型。密度泛函理论计算进一步揭示,界面磁矩主要来源于局域在氧空位附近占据Ta 5dyz轨道的巡游电子,并满足Stoner判据所描述的巡游铁磁性机制。以上工作为KTO基氧化物异质界面超导与磁性相互作用的研究提供了重要的实验基础和理论支持,有助于深入理解超导与磁性共存体系的复杂物理现象及新物态的产生机制。

图1.a-CZO/KTO(111)界面的二维超导电性

图2.a-CZO/KTO(111)界面超导态下的滞后磁电阻效应

图3.密度泛函理论计算的KTO(111)层结构模型及其轨道分辨的态密度

北航集成电路科学与工程学院张慧副教授、2022级硕士生肖洢柟(已毕业)、清华大学博士生高琦璇,中国科学院北京纳米能源与系统研究所吴宁助理研究员为该论文的共同第一作者;北航集成电路科学与工程学院学张慧副教授、赵巍胜教授、中国科学院物理研究所孙继荣研究员、清华大学张金松副教授为共同通讯作者,北京航空航天大学为论文第一完成单位。该工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项等项目的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58300-9

(审核:高静)

编辑:贾爱平