北航新闻网5月22日电(通讯员 高胜寒 井彦祺)近日,航空发动机研究院热科学团队在《航空学报》发表了封面文章,题为《氢能混动分布式热管理系统多热沉匹配与调控策略分析》。李海旺教授为论文第一作者,谢刚助理教授为论文通讯作者。该论文针对氢能混合动力飞机引入大量多电设备导致的热沉错配问题,给出了多热沉匹配与调控策略,在满足散热需求的同时降低了热管理系统能耗和代偿。

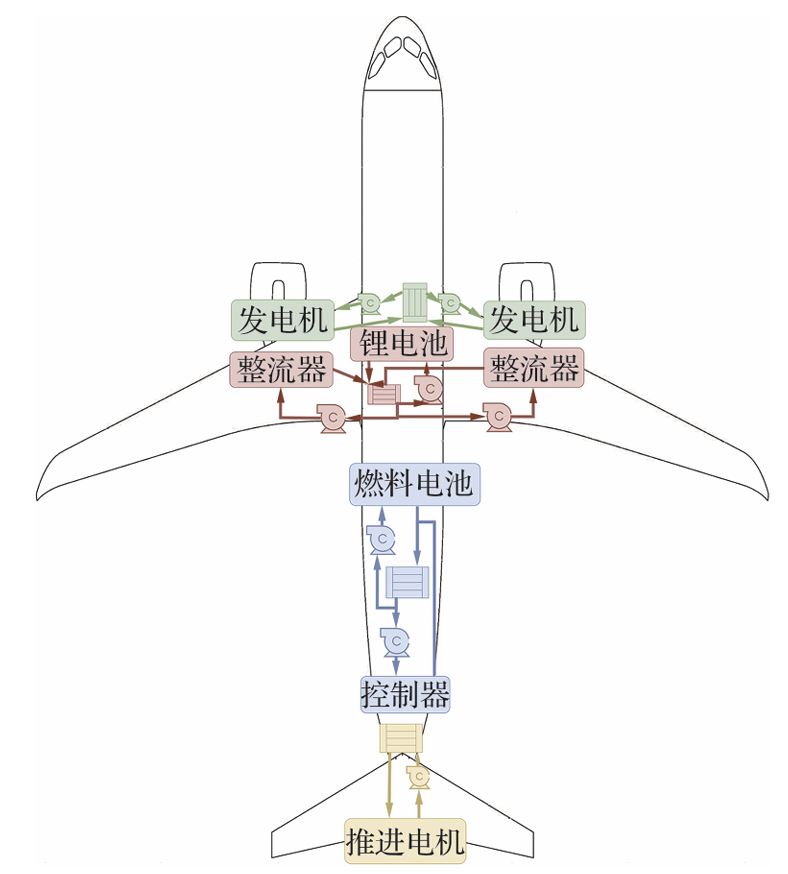

随着绿色航空与节能减排等概念的提出,以氢能为核心能源的飞机正日益发展。其中,氢能混合动力飞机因引入大量多电设备,产生爬升工况热沉不足而巡航工况热沉冗余的热沉错配问题,现有热管理系统无法满足散热需求。针对这一热管理问题,通过对干线客机氢能混动分布式热管理系统建模仿真,开展多热沉匹配与调控策略研究。根据分布式热管理系统架构,提出了通过增大储液箱以匹配中间热沉与终端热沉的方案。利用MATLAB-Simulink软件建立了分布式热管理系统仿真模型,分析了中间热沉容量与燃料电池最高温度的关系。设计了启停控制策略以提高热管理系统性能。

分布式热管理系统架构

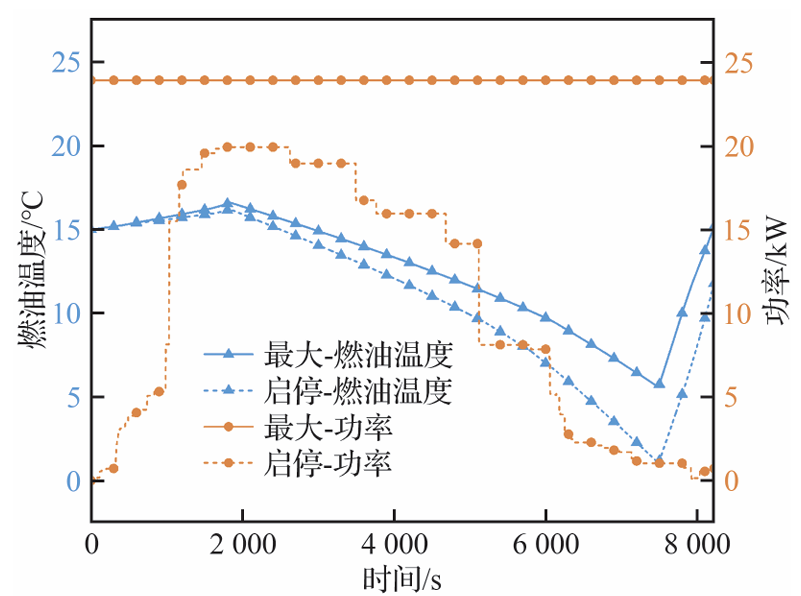

研究结果表明,基于多热沉匹配设计的热管理系统方案能使热管理系统满足散热需求,结合调控策略可降低热管理系统最大功率16.7%、飞行剖面能耗55.7%和燃油温度至多4.6 ℃,并降低系统代偿。这说明,精准的多热沉匹配设计能够在全飞行剖面下解决瞬时散热能力不足的关键问题,结合高效控制策略可进一步降低系统功耗和代偿,提高能源利用率和飞机性能。这为氢能飞行器全飞行剖面下能热综合高效利用提供了新的思路。

不同策略下系统功率和燃油温度

北京航空航天大学热科学团队依托北京航空航天大学航空发动机气动热力国家级重点实验室等科研平台,长期聚焦于航空发动机高温部件高效冷却、新型航空动力系统以及飞发一体综合能量管理等方面的研究。团队带头人:陶智教授,中国科学院院士。目前团队有教师10余人,国家级高层次领军人才1名,国家级青年人才2名,在读硕博士90余人。承担了多项国家科技重大专项课题,获得国家技术发明二等奖3项,省部级1等奖4项,拥有国防科技创新团队2个。

李海旺,北京航空航天大学航空发动机研究院教授,博士生导师。长期从事航空发动机涡轮叶片冷却、分布式能量系统一体化设计等方面研究工作。目前担任北京航空航天大学重大项目办/国家级平台建设办副主任、太行实验室数理及基础理论中心副主任、航空发动机气动热力国家级重点实验室副主任。曾获国家技术发明二等奖等。

高胜寒,北京航空航天大学航空发动机研究院博士研究生,主要研究方向为飞推一体化氢能混动系统能热综合利用优化设计。

谢刚,北京航空航天大学飞行学院助理教授,主要从事飞发一体能量管理以及新型混合动力推进系统设计等领域研究。

(审核:袁星)

编辑:贾爱平