北航新闻网8月31日电(通讯员 王丹)近日,我校机械工程及自动化学院徐晔教授课题组与物理学院满兴坤教授课题组等合作,在一维纳米材料定向“自组装”领域取得了重要研究成果。相关成果以“Polymer-modulated Evaporation Flow Enables Scalable Self-assembly of Highly Aligned Nanowires”为题发表在期刊《Advanced Functional Materials》上。机械工程及自动化学院博士研究生陶郦祎铭和物理学院博士研究生姜泽超为共同第一作者,徐晔教授和满兴坤教授为共同通讯作者。该研究得到北航理工融合“十大科学问题”项目及国家自然科学基金的支持。

一维纳米材料(如纳米线、纳米棒)具有独特的各向异性,是先进电子、光子器件和传感器等领域的重要功能单元。然而,要在器件尺度发挥其各向异性,必须在大面积范围内实现高度一致的取向排列。传统方法多依赖精密加工方法和外场驱动力,且对排列方向、密度和均匀性的调控能力有限。该领域长期面临着在兼顾高取向度、可扩展性与工艺简便性间平衡的重大挑战。针对这一难题,徐晔课题组与满兴坤课题组合作,提出了聚合物调控蒸发流诱导纳米线定向自组装策略,实现了大面积、密度高度可控的纳米线自组装。

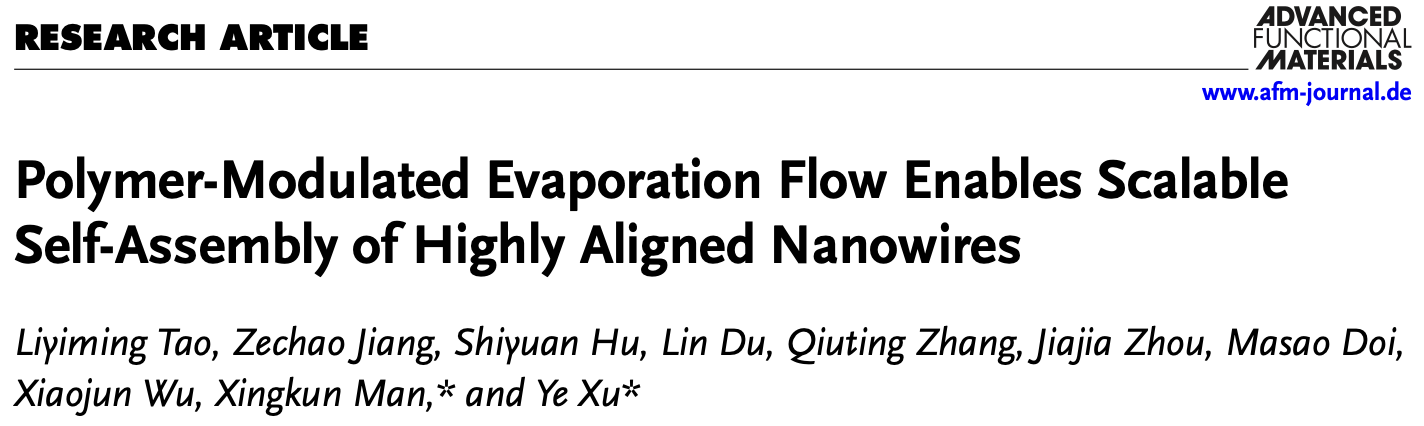

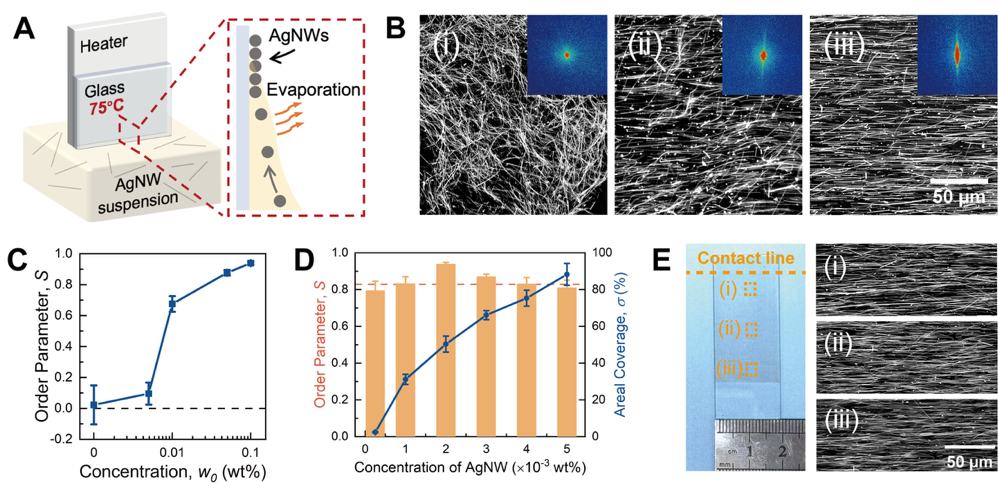

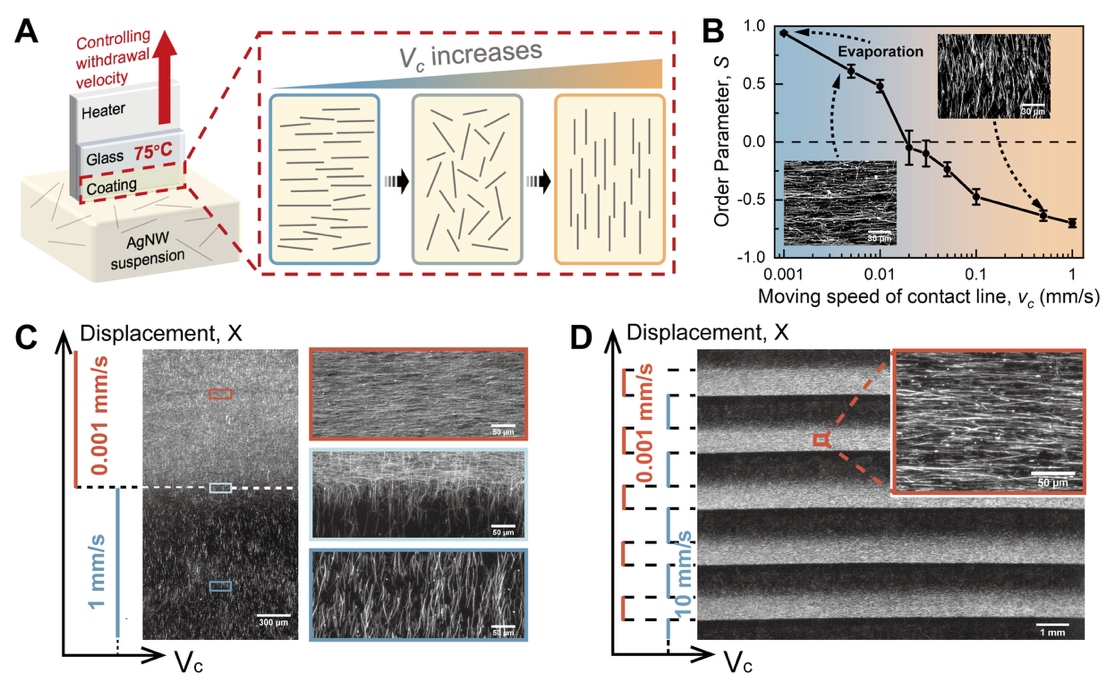

该研究提出了一种基于“聚合物调控蒸发流”的新策略:向银纳米线(AgNWs)悬浮液中加入可溶性高分子羧甲基纤维素钠(CMC-Na)。通过实验观测与理论计算相结合,该研究系统揭示了其作用机制:CMC-Na在蒸发过程中发生局部富集,形成浓度梯度,从而在蒸发边缘产生压缩流场,驱动纳米线逐步旋转并平行于接触线排列。该方法突破了传统剪切流和熵驱动方法的限制,实现了有序参数(Order parameter)高达0.9的纳米线薄膜,且可在保持高取向度的同时灵活调控纳米线表面覆盖率(2%–90%)。

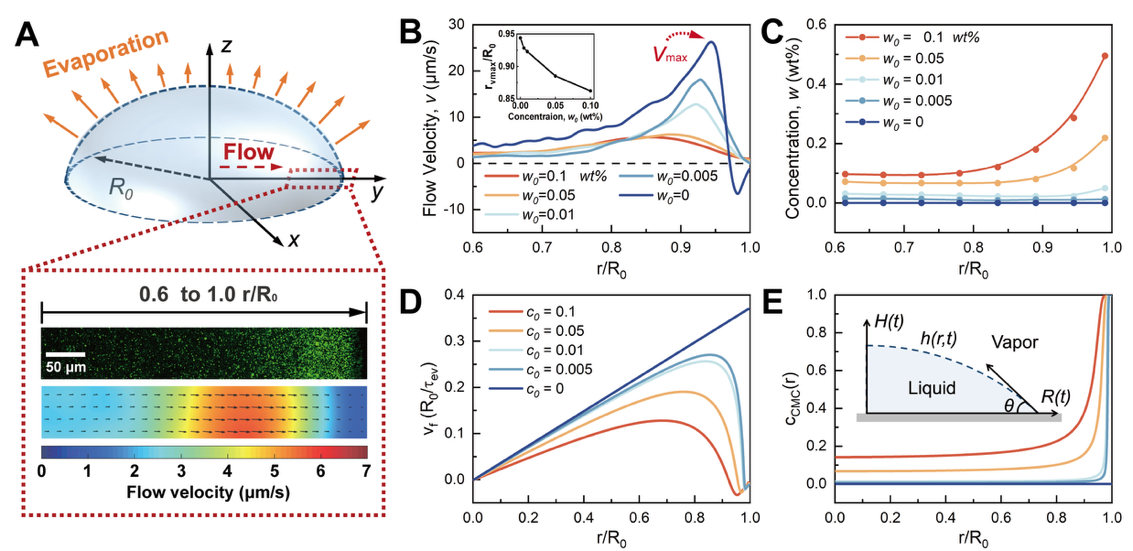

通过该方法制备的纳米线薄膜在可见光与太赫兹波段均表现出显著的偏振依赖透射特性,并在导电性能上呈现出明显的各向异性,充分体现了其优异的各向异性光电响应特征。

在此基础上,该研究还将该方法与浸渍提拉技术结合,通过控制接触线运动速度,实现了纳米线排列方向的可编程切换和涂层的周期性图案化,显著拓展了该自组装策略在集成化偏振器件、智能窗和多功能传感平台中的应用潜力。

该研究提出的基于聚合物调控蒸发流场的一维纳米材料自组装策略具有独特优势:仅需调节聚合物浓度及纳米线初始浓度,即可控制纳米线的取向度和表面覆盖率,无需复杂的设备、外加场或表面修饰。这一研究为先进电子、光学器件及传感系统等领域的大面积、高一致性各向异性薄膜制备提供了简便可靠的新途径,在规模化制造和实际应用中展现出重要潜力。

该研究的合作者还包括北航电子信息工程学院吴晓君教授课题组,北航物理学院土井正男教授、胡世渊副教授及华南理工大学周嘉嘉教授。

近年来,在北航理工交叉融合项目的支持下,徐晔教授课题组与满兴坤教授课题组围绕“软物质非平衡态演化的本质”这一科学问题开展了跨学科合作研究,理论与实验深度结合,在微纳米颗粒可控均匀沉积[Small (2025)]、细胞微球高效制备[Biofabrication(2025)]等领域合作发表多篇高水平论文。

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202513053

(审核:从保强)

编辑:贾爱平