北航新闻网9月28日电(通讯员 胡晏铭)近日,北京航空航天大学集成电路科学与工程学院赵巍胜教授团队在自旋神经网络领域的研究取得重要进展。赵巍胜教授团队在三端口磁隧道结(MTJ)中结合自旋转移矩与自旋轨道矩,成功实现了纯电学调控的自旋神经元与突触,并通过仿真验证了该器件在射频自旋神经网络中处理大规模问题的能力。该器件与传统磁场线调控架构相比,具有高能效、易于微缩、工作频率高等优势,对全自旋神经形态计算领域的研究具有重要意义。相关研究成果“Radiofrequency Spintronic Neural Network Enabled by Electrically Modulated Magnetic Tunnel Junctions”于2025年9月25日发表在国际知名期刊《Advanced Materials》(DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202510319)。其中22级博士研究生王子兮、24级博士研究生段禹琪为该论文的共同第一作者;赵巍胜教授、史可文副教授和蔡文龙博士后为论文的共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金重大项目、国家重点研发计划项目等项目的支持。

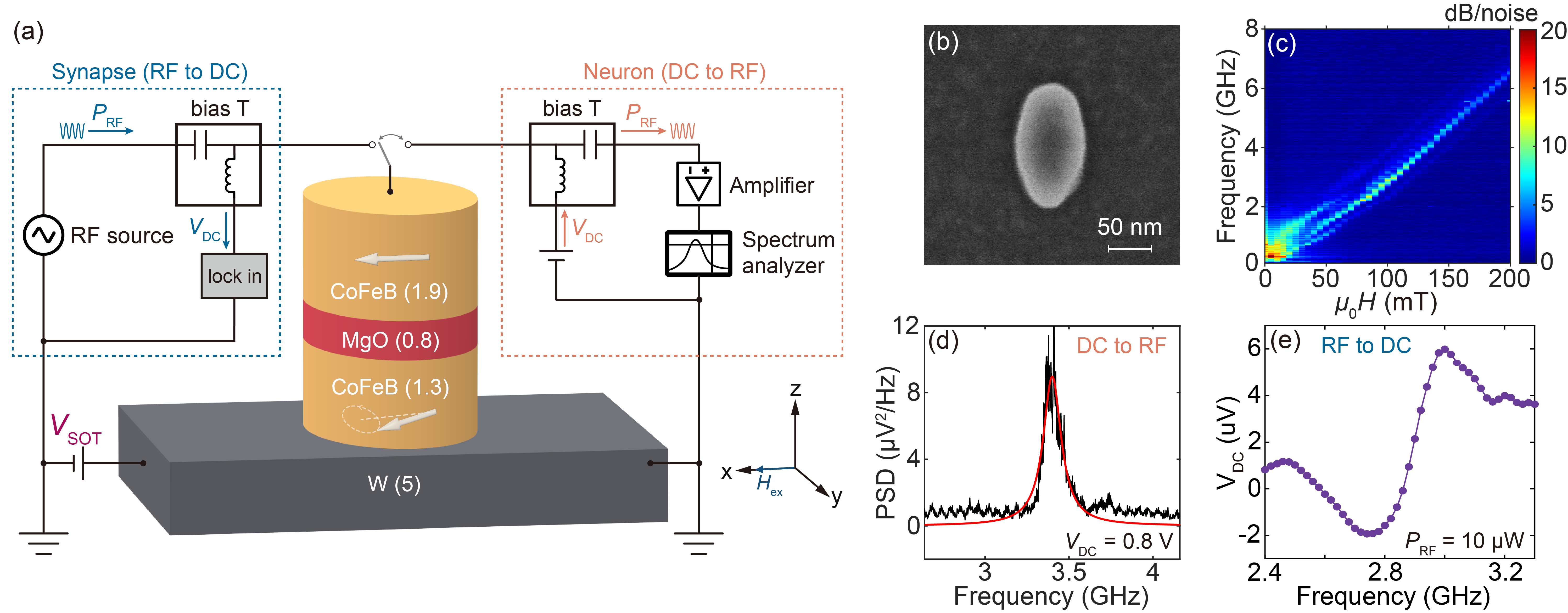

图1 实验器件与测试系统示意图

纳米MTJ凭借其丰富的自旋动力学特性,如非线性进动和射频-直流信号转换,已成为神经形态计算应用的重要器件之一。基于自旋整流效应的突触和基于自旋振荡器的神经元可以通过直流-射频信号转换进行多层互连,呈现了一种新颖的全自旋电子神经网络架构。然而,传统器件结构依赖于磁场线产生的奥斯特场来调制突触权重和神经元输出频率,导致高功耗和额外的面积开销。此外,同一层内的突触处理不同频带的输入信号,但全连接网络中的参数量随输入维度急剧增加,限制了该架构的可扩展性。本工作在三端MTJ中展示了低功耗、高集成度、纯电学调控的突触和神经元器件,并通过仿真验证了其在处理复杂任务时的表现。

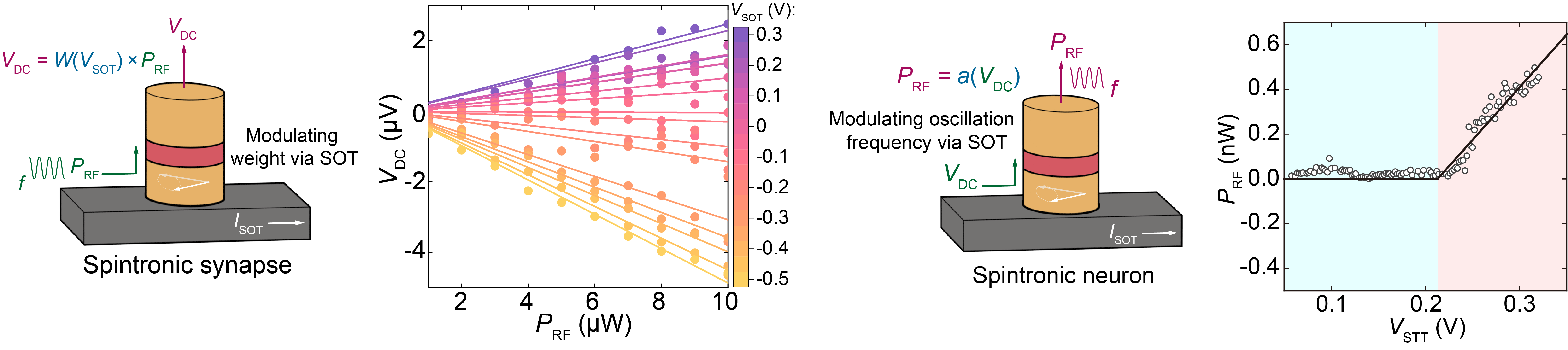

图2 纯电学调控的自旋突触与神经元器件

对于突触器件,以射频信号功率作为输入,MTJ产生的自旋整流电压作为输出,可实现神经网络中的乘累加运算。研究团队创新性地使用自旋轨道矩(SOT)电流通过纯电学方式调控权重大小,与传统通过磁场线中奥斯特场的方式相比功耗可降低约21.27倍,并且更容易进行尺寸微缩。对于神经元器件,以直流驱动电压作为输入,MTJ产生的振荡信号功率作为输出,可近似实现神经网络中的激活函数。相应地,输出振荡信号的频率也可通过SOT电流进行纯电学调控,以便与突触器件进行多层级联。

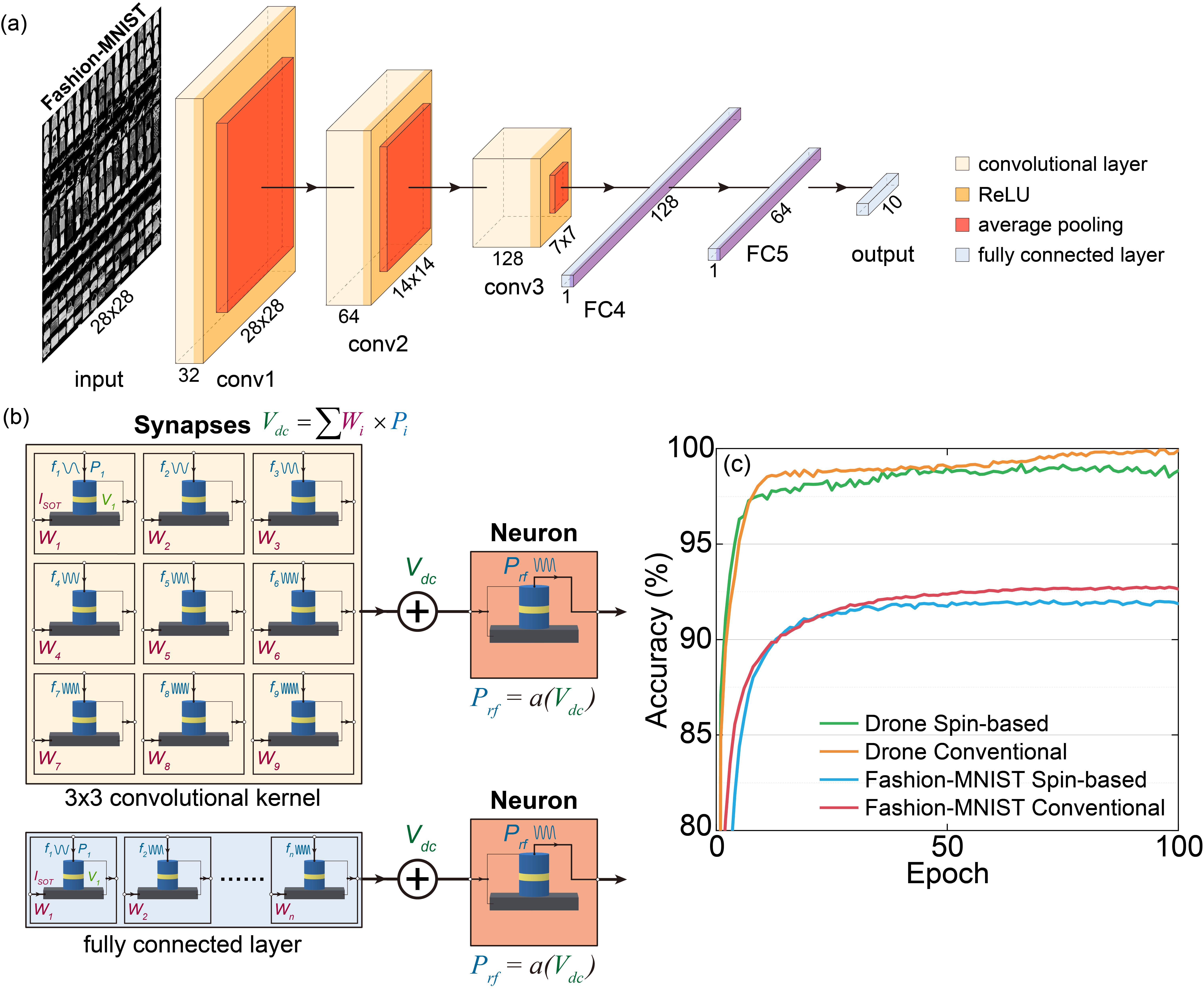

利用上述器件,团队设计了多层互连、纯电学调控的全连接神经网络与卷积神经网络(CNN),并通过仿真分别验证了其在无人机分类与图像识别数据集上的优异表现。与全连接网络相比,CNN在处理大规模任务时所需的参数和连接数量显著减少,降低了每层所需的频段数量,与多层级联的射频自旋神经网络更加适配。此外,该网络具有低功耗、高集成度、高鲁棒性、较高工作频率等优势,为自旋神经形态计算的应用领域开辟了新路径。

图3 自旋神经网络的功能仿真

北航集成电路科学与工程学院赵巍胜教授团队长期从事超低功耗自旋电子器件的超快动力学行为研究工作,具有完善的纳米器件加工、时频域测试技术,在超快电学写入和频率特性研究方面取得了一系列进展,包括三端口MTJ中磁动力学与STT+SOT协同调控。相关成果发表于《自然•电子》(Nature Electronics)、《自然•通讯》(Nature Communications)、《IEEE Electron Device Letters》等国内外知名期刊。

论文原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202510319

(审核:高静)

编辑:贾爱平