北航新闻网10月21日电 2025年10月7日,北京航空航天大学量子科技学院、大科学装置研究院魏凯教授课题组与合作团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表题为“Search for a parity-violating long-range spin-dependent interaction”的研究成果。该研究通过超高灵敏度量子自旋测量装置,对宇宙中可能存在的“宇称破缺相互作用”进行了精确探测,将探测灵敏度提升至以往的千倍以上,为探索标准模型之外的新物理提供了新途径。

物理世界的完美对称与微妙破缺

对称性,是自然界一种令人惊叹的和谐之美。它无处不在——雪花的六角结构、蝴蝶的双翼、乃至行星的圆形轨道,都展现出对称的优雅。在物理学中,对称性不仅是美学追求,更是支配物质世界运行的根本法则。20世纪初,数学家埃米·诺特(Emmy Noether)以其深邃的洞察力揭示了“对称性决定相互作用”的深刻联系:每一种连续对称性都对应一个守恒量。时间平移对称性对应能量守恒,空间平移对称性对应动量守恒,而空间旋转对称性则对应角动量守恒。这些由对称性衍生出的守恒律,如同宇宙运行的“交通规则”,构成了从经典物理到量子世界的坚实支柱。

然而,完全对称的宇宙或许将是一个单调且了无生机的世界。正是对称性的“破缺”——即完美对称性的微小偏离,创造了世界的多样性与复杂性,甚至可能孕育出生命本身。例如,物理学中著名的“宇称破缺”现象,由杨振宁先生与李政道先生提出理论,并经吴健雄先生实验证实,揭示了微观粒子世界在镜像反射下并不完全对称。这一颠覆性发现不仅震惊了科学界,催生了新的物理学研究领域,也暗示我们所见所知的宇宙,可能只是从一个更对称的初始状态经过“破缺”演化而来的结果。因此,寻找和研究各种可能的对称性破缺现象,就如同寻找宇宙诞生之初留下的“指纹”,是探索物质起源、暗物质本质乃至理解自然界基本力统一的关键窗口。

捕捉“看不见的力”:宇称破缺的长程自旋相互作用

根据J. Moody 和 F. Wilzeck提出的理论模型,宇宙中可能存在一种极微弱、且具有宇称破缺特性的新型相互作用。该作用可能由未知粒子(如Z′玻色子或类轴子粒子)传递,其效应随距离衰减。 探测这类“看不见的力”,对于理解暗物质、统一基本力(如引力与电磁力)乃至探索额外维度等前沿物理问题都具有里程碑式的意义。然而,由于这类相互作用的信号极其微弱,对其开展实验测量犹如在嘈杂的体育场中聆听一根针落地的声音,必须突破现有传感技术的瓶颈。

创新突破:双自旋共振与振动“消音器”

面对这一挑战,研究团队独辟蹊径,开发出一种称为“混合自旋共振(HSR)”的新型量子传感器,该技术巧妙地利用钾(K)、铷(Rb)和氖-21(21Ne)原子之间的协同效应。利用激光操控钾原子自旋,将随机杂乱的原子自旋转化为宏观有序;利用最优配比的钾-铷混合原子组合,“混合光抽运”巧妙地实现高均匀自旋极化。实现钾和铷两种碱金属自旋的操控之后,需要解决氖原子核自旋难以被激光直接操控的难题。研究团队进一步利用铷原子和氖原子之间的碰撞相互作用,用铷原子作为一个桥梁去操控和读取氖原子核自旋状态。完成多种原子自旋的一系列精密操控之后,能实现对微弱信号的超高灵敏测量,但是还需要解决长期测量时测量频率缓慢变化导致测量误差的问题。为此研究团队操控使碱金属的电子自旋共振与惰性气体的核自旋同步,工作在一种“双共振”的状态,解决长期频率漂移的难题。极大量的多种原子如同组建了一支配合默契的“合唱团”,实现了对极其微弱的相互作用的超高灵敏探测。

研究还面临着一项棘手的难题:实验中用于产生相互作用的旋转铅块源会带来微弱的振动噪声,对于精密测量而言是一个十分致命的影响因素,严重干扰测量。为此,团队精心设计了一套多级隔振系统,并结合专用真空腔,成功将振动干扰压制了700倍以上,为超高灵敏度的量子测量装置打造了一个“几乎安静”的实验室环境,使其能够清晰地“聆听”来自奇异相互作用的微弱信号。

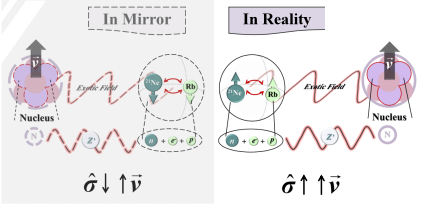

由Z′玻色子或类轴子粒子介导的长程自旋‐速度相互作用,该类相互作用违反宇称对称性

里程碑成果:刷新极限,拓展新物理探索边界

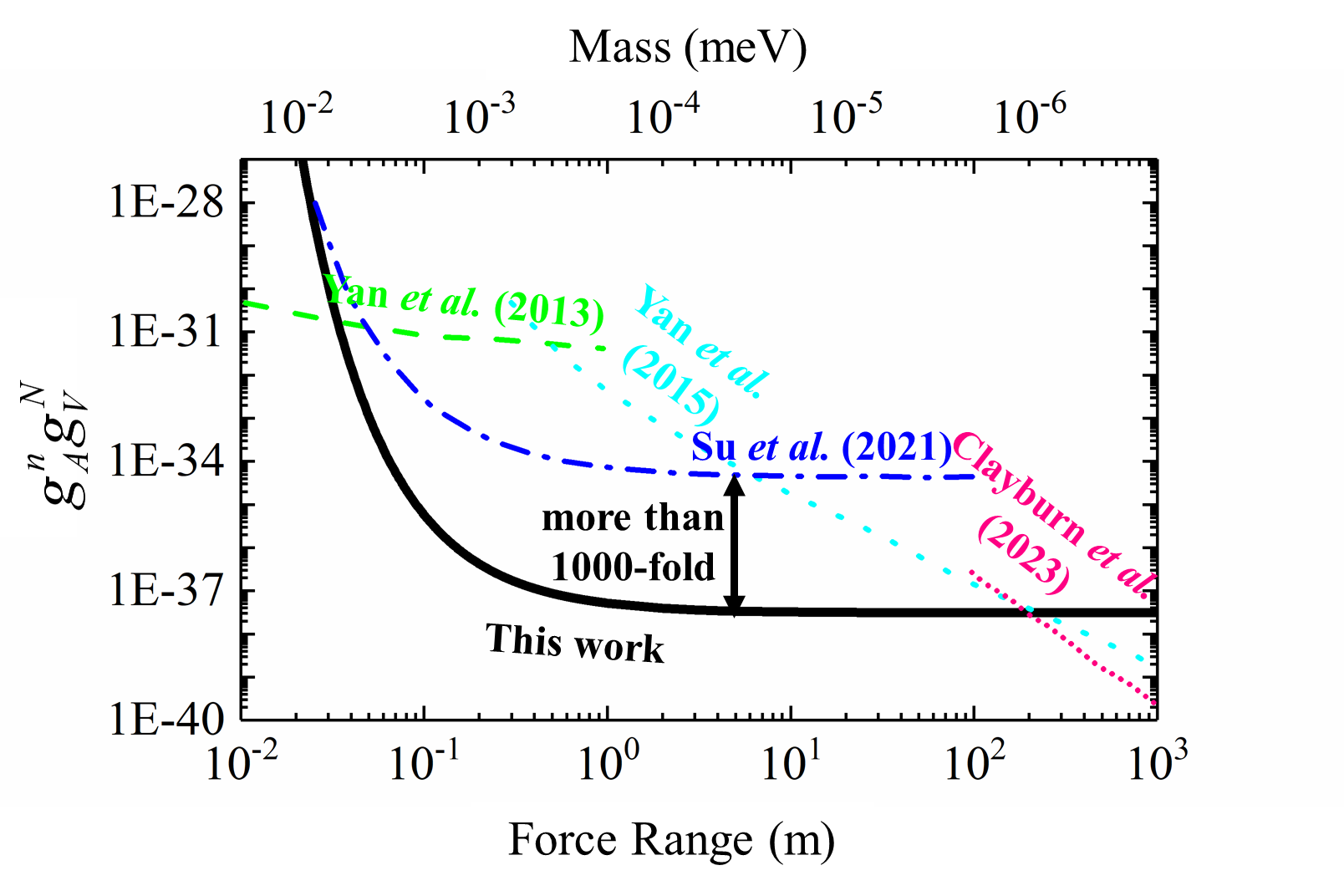

研究团队经过两年的调试测试,获得了一百多小时高质量数据,经过数据分析对一类关键的耦合常数设下了迄今最严格的实验上限,其探测灵敏度相比之前国际上的最佳结果提高了约1000倍。这一突破性成果不仅显著推进了对宇称破缺相互作用的实验限制,其探测范围更覆盖了从0.03米到400米的广阔作用区间,填补了天文观测与实验室小尺度测量之间的关键空白区域,为构建更完整的物理图景提供了不可或缺的实验数据。

95%置信水平下耦合系数的测量结果,以及与国际同类研究的对比

展望未来:桌面粒子物理研究装置,解锁更多未知参数空间

该项研究彰显了超高灵敏度量子自旋传感器在基础物理研究中的强大潜力。“这项工作延续了从杨振宁-李政道-吴健雄实验首次发现宇称破缺,到Zel’dovich首次发现原子宇称破缺六十多年来的研究传统,借助先进的测量装置,以桌面实验的形式探索更多曾经无法触及的物理参数空间。”研究团队表示,“我们每一次拓展探测极限的边界,都可能意味着我们离发现新物理的真相更近了一步,都可能是打开尘封宇宙奥秘一扇扇大门的钥匙。”

论文第一作者为北航大科学装置研究院博士生衡星,北航大科学装置研究院魏凯教授和北京大学物理学院季伟助理教授为共同通讯作者,北航房建成教授指导本项工作。该研究工作得到了科技创新2030重大专项、国家自然科学基金、北京大学启动经费及德国科学基金会的多方支持。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2512538122

(审核:雷晓锋)

编辑:贾爱平