北航新闻网11月18日电(通讯员 王琳)近日,北航物理学院纳米光子学实验室的王帆教授与钟晓岚教授科研团队,在基于电子-离子调控的能量转化领域取得重要进展,相关研究成果以“Photoenergy harvesting by ammonium molybdate soft hydrogel drops”为题,发表于《Light: Science & Applications》上。物理学院博士生卢泽霖为该论文的第一作者,钟晓岚教授、王帆教授以及生物与医学工程学院的王杨副教授、常凌乾教授为该论文的通讯作者。

光能收集装置有望为智能物联网设备提供动力,使其摆脱有线电源或电池的限制,从而使生物电子集成为可能。然而,现有的光能收集技术受限于固态或液态结构,这限制了相容性和空间或光的利用率,如何构建设计灵活的、生物相容性的光收集器件是一个重大的挑战。

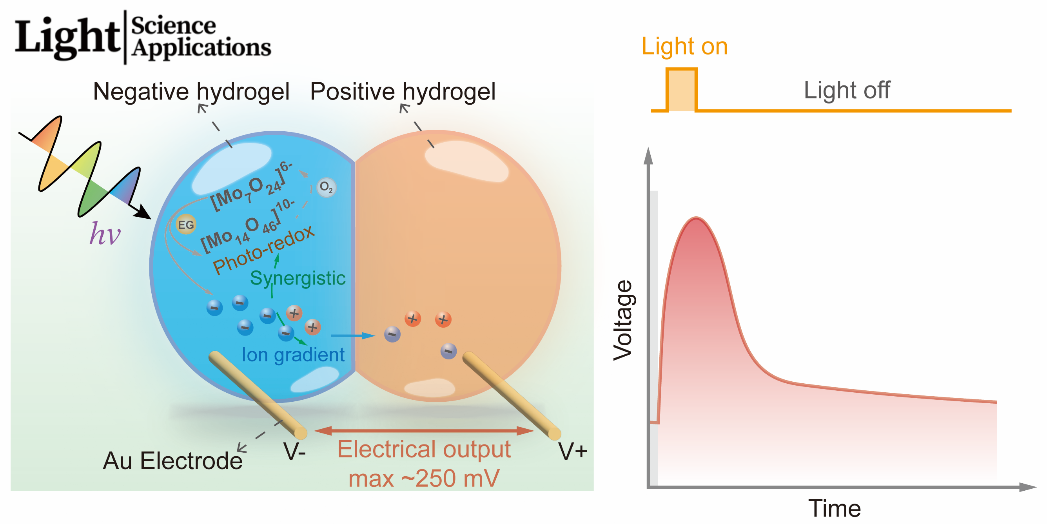

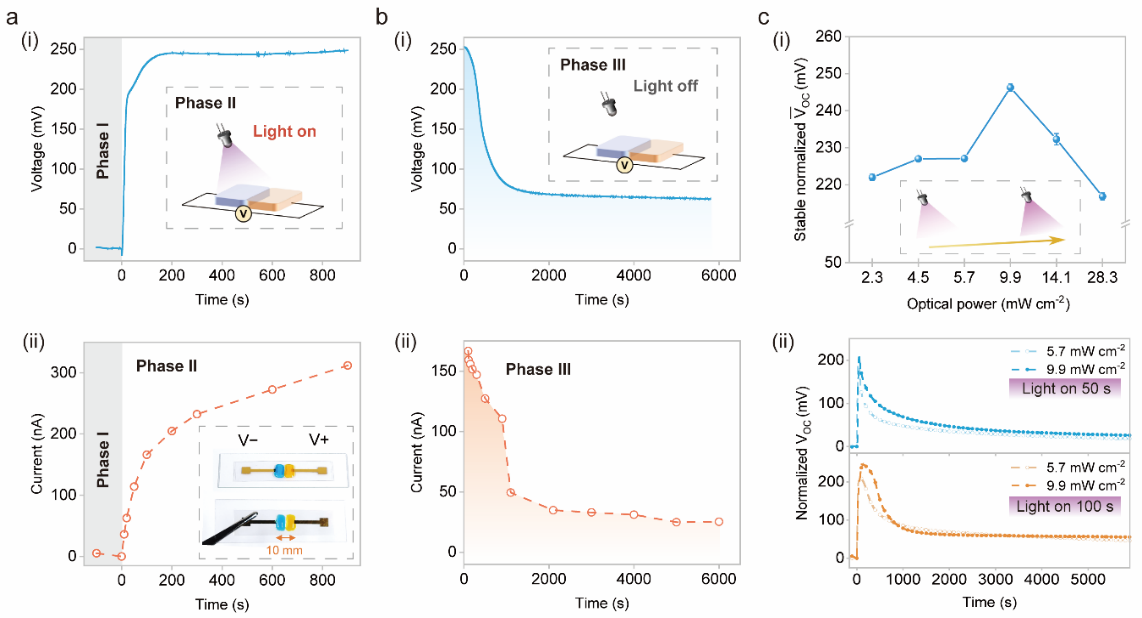

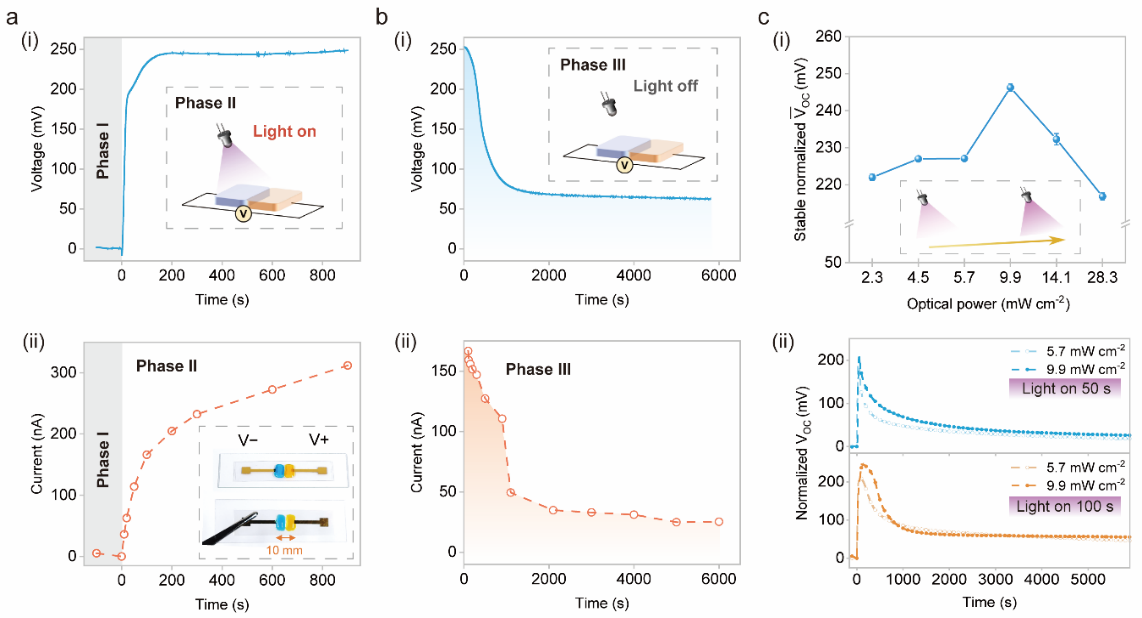

在该工作中,王帆教授与钟晓岚教授的科研团队受自然界生物系统中的能量转化过程启发,创新性的提出了一种基于离子水凝胶液滴的光能收集器件,为解决这一难题提供了潜在的解决方案。该技术通过利用光诱导的离子梯度和氧化还原对变化来产生电力,而可逆的水凝胶网络能够支持制造出任意的结构。实验结果表明,该水凝胶光能收集器经过100s激发后,即可达到~250 mV的电压与~160 nA的电流。不同于典型的光电器件,该收集器在移除激发光源5000s后,由于带电粒子扩散与氧化还原对的恢复过程时间尺度较长,输出性能依旧保持有约75 mV与20 nA。在不同光功率条件下的输出性能结果表明,即使在较低的激发功率下,该器件也能产生可观的输出,有效的完成光能的收集与转换。

随后,王帆教授与钟晓岚教授科研团队联合生物与医学工程学院常凌乾教授团队,进一步研究表明,经过扩展的光收集网络能够按需调节生物组织细胞的生长因子分泌,增强与受体的结合,有效促进细胞增值,实现高效的组织创伤修复。

该工作所提出的方法与构建的离子水凝胶为灵活的、生物相容的光收集设备开辟了新的途径,它有望在未来为体内微型机器人提供动力并调控生物电子混合界面。该研究工作得到了国家自然科学基金委项目、北京市自然基金项目等支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41377-025-02016-4

(审核:王菲)

编辑:贾爱平