央视新闻客户但2024年5月22日(总台央视记者 梁铮铮 马力)报道:

步态十分灵巧逼真!机器昆虫从科幻“爬”进现实

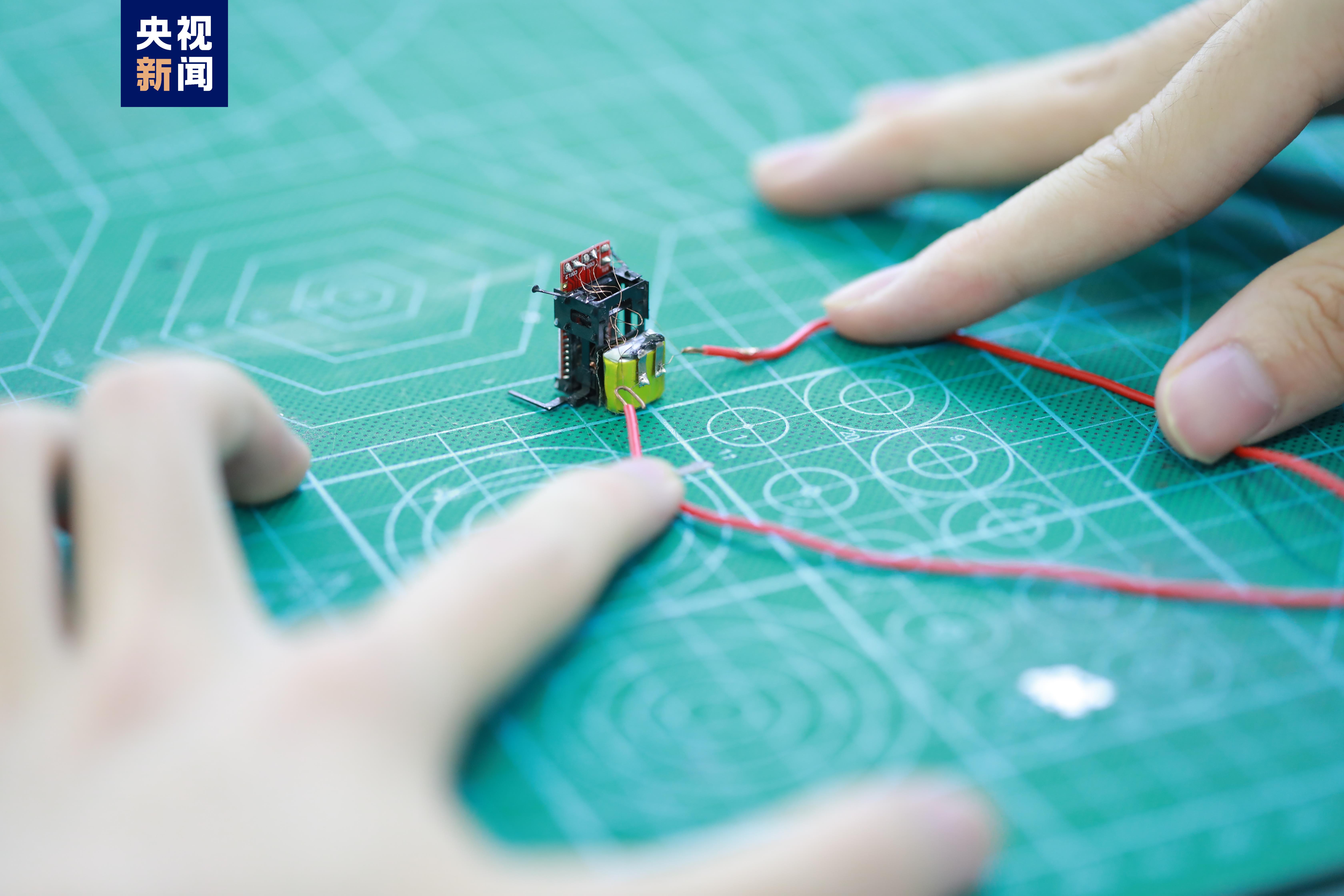

“昆虫”机器人,身体最长尺寸仅有2厘米,这是北京航空航天大学科研团队历时15年,自主研发的微尺寸仿生机器人。

置身一堆石块儿之间,“昆虫”机器人行动矫健、穿梭自如。

经历了砂石环境的考验,“昆虫”机器人还能挑战什么特殊任务呢?——这不,眼前这只“昆虫”进入了航空发动机内部,它要完成机器内部环境的检测工作;而这只则是进入管道,看看那里遇到了什么麻烦。

凭借微小的身躯,“昆虫”机器人能挑战多种环境考验,那么它的身体究竟有多大呢?您看!它和一元钱硬币相比,“昆虫”机器人还“苗条”不少。据了解,在不负载电池的情况下,“昆虫”机器人的重量是和类似体积的昆虫几乎一致。

北京航空航天大学能源与动力工程学院博士 詹文成:重量大概是200毫克,可能相当于40多根头发丝的一个重量。

虽然体形微小,但“昆虫”机器人却五脏俱全——外壳由碳纤维打造,加上科研人员自主设计的芯片,再装上量身定做尺寸的电池等设备,就组成了可以蓝牙遥控的“昆虫”机器人。

北京航空航天大学能源与动力工程学院博士 詹文成:搭载这些电池电路以及我们无线蓝牙通信的一个装置,以及我们用的微型的麦克风搭载在了机器人上,我们让它爬到一个积木搭建的废墟的场景,然后我们通过麦克风发出SOS一个求救的信号,我们的机器人成功捕捉到了这个声音信号,并且传回了这个手机,我们可以通过手机来解析这个声音蕴含的一个求救的信息。

目前测试阶段的“昆虫”机器人还没有专用的“充电桩”,需要依靠手工充电,您看!这两根和头发丝粗细相当的金属丝,就是“昆虫”机器人的充电接口,每次充电2分钟,可以爬行10分钟。

仿生外形实现“昆虫”机器人直行和转弯

从外形到动作,“昆虫”机器人都酷似昆虫。它的设计灵感从何而来,如此微小的机器人又是靠什么进行驱动呢?

北京航空航天大学能源与动力工程学院博士 詹文成:因为我们平时观察到蟑螂它在受到人的扰动之后,它突然嗖一下蹦出去了,然后我们对这种现象很感兴趣。从这种现象出发,我们就希望研究一种能够实现这么快速移动的一个机器人。

“昆虫”机器人的创意灵感源自日常生活中常见到的蟑螂,而在微小尺寸下实现快速移动,机器人的动力驱动是北京航空航天大学科研团队历时15年攻关的技术结晶。

北京航空航天大学能源与动力工程学院教授 闫晓军:最主要的突破是动力技术,因为常规的比方利用电机,或者利用这种目前的动力,缩小到这么小的尺寸以后,可能就很难,它自己就动不了。我们在实验室发现了一个现象,这个现象是“梁”在静电场下会振动,这个“梁”就是大概它的直径跟头发丝一样细,就二十几微米,那么它在即使是外界是直流电,它也能振动,我们是研究这个现象,研究清楚它的机理以后,想把这个现象用在这种机器昆虫这么小的尺寸的发动机上。

在高速摄像机的镜头里,可以看到,磁铁在通电的情况下,会产生振动现象,这样的物理现象为“昆虫”机器人提供了驱动源。有意思的是,科研人员目前打造的这款“昆虫”机器人前腿长后腿短,仅靠两条前腿就可以实现快速直行和转动。

北京航空航天大学能源与动力工程学院助理教授 刘志伟:机器人在运动当中可以看到它的机身是一直保持着一个向上的角度,这和昆虫在爬行的过程中它的运动的姿态是比较类似的。

“昆虫”机器人的前腿以平均每秒200次的频率击打地面,从而产生前进的动力。而在如此微小的尺寸和重量下,“昆虫”机器人没有专门的转弯零部件,科研人员的巧思成功破解了转弯难题。

北京航空航天大学能源与动力工程学院助理教授 刘志伟:在转弯的过程中,我们是通过分别控制这两条前腿,当一条腿通电另外一条腿不通电的时候,机器人就可以实现一个转弯的运动。

目前,实验室测试数据显示,“昆虫”机器人在负载电池的情况下,可以到达每秒前进37厘米,而它在空载环境下,速度更快。

北京航空航天大学能源与动力工程学院博士 詹文成:我们现在最快速度可以达到45厘米每秒,已经和蟑螂的速度相当了,达到了对它的仿生的目标了。

“昆虫”机器人有望“上天下地”

据科研人员介绍,利用电磁场环境中出现的电磁振动现象,不仅可以打造爬行的“昆虫”机器人,还可以设计出会飞行的“昆虫”机器人。

北京航空航天大学能源与动力工程学院助理教授 刘志伟:发现“梁”的振动现象以后,最直接的方式就是把振动现象加在翅膀上以后,就可以模仿昆虫的振翅的一个运动,然后就可以做一个微型的飞行器,所以我们现在看到的这带翅膀的这种类型都是通过“梁”的振动带动翅膀。

在北京航空航天大学能源与动力工程学院智能推进实验室,有一面“昆虫”机器人的“标本墙”,主打一个想象力,有的机器人像蜜蜂,有的像爬行的昆虫。为了突破在微小尺寸下利用固体电池驱动的技术瓶颈,由北航和清华的科研人员联手研发,打造出专用微尺寸芯片模组。

北京航空航天大学能源与动力工程学院助理教授 刘志伟:我们为了机器昆虫专门研发的控制芯片,它的面积还不到一元硬币面积的一半,它里头主要包括两个功能,第一个功能是将电池的直流电压转化为频率可调的两路交流电压,第二个功能是具备蓝牙通信的功能。因为静电它的驱动电压比较高,可能到数千伏,但我们电池一般是3.7伏,为了把电源给带上,我们自己就研制了一款升压电路,它就是可以把3.7伏的电压升高到5000~6000伏。

据介绍,微型动力技术的成功研发,有望将“昆虫”机器人应用于助力灾后搜救、大型机械设备和基础设施损伤检测等。目前科研人员正在为“昆虫”机器人自主运动方案进行规划设计。

北京航空航天大学能源与动力工程学院教授 闫晓军:未来在芯片上再集成一些算法,这样它遇到障碍或者遇到一些情况能够自己判断,然后来自主做一些动作。

媒体链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1799722564285645131&wfr=spider&for=pc

编辑:贾爱平