《新京报》2025年7月16日(新京报记者 刘洋)报道:

首批卓越工程师培养改革硕士生毕业

2100多名毕业生超70%精准服务国家战略;卓越工程师培养认证标准将正式发布

把论文写在祖国大地上,扎根联培单位研究创新领域,投身关键领域企业服务国家战略需求……今年7月,首批2100多名专项试点硕士生顺利毕业,走向广阔舞台。据悉,这是我国首次实现工程硕博士有组织、成建制、大规模校企联合培养,标志着人才培养体系正在发生结构性变革。

7月15日,在北京航空航天大学学院路校区,教育部召开新闻通气会,介绍我国卓越工程师产教融合培养改革工作情况。据介绍,首批毕业生有71%留在了本领域企业就业,精准服务国家战略。新京报记者从会上获悉,今年下半年,卓越工程师培养的认证标准将正式发布,保障国家卓越工程师学院高起点、高质量建设。 新京报记者 刘洋

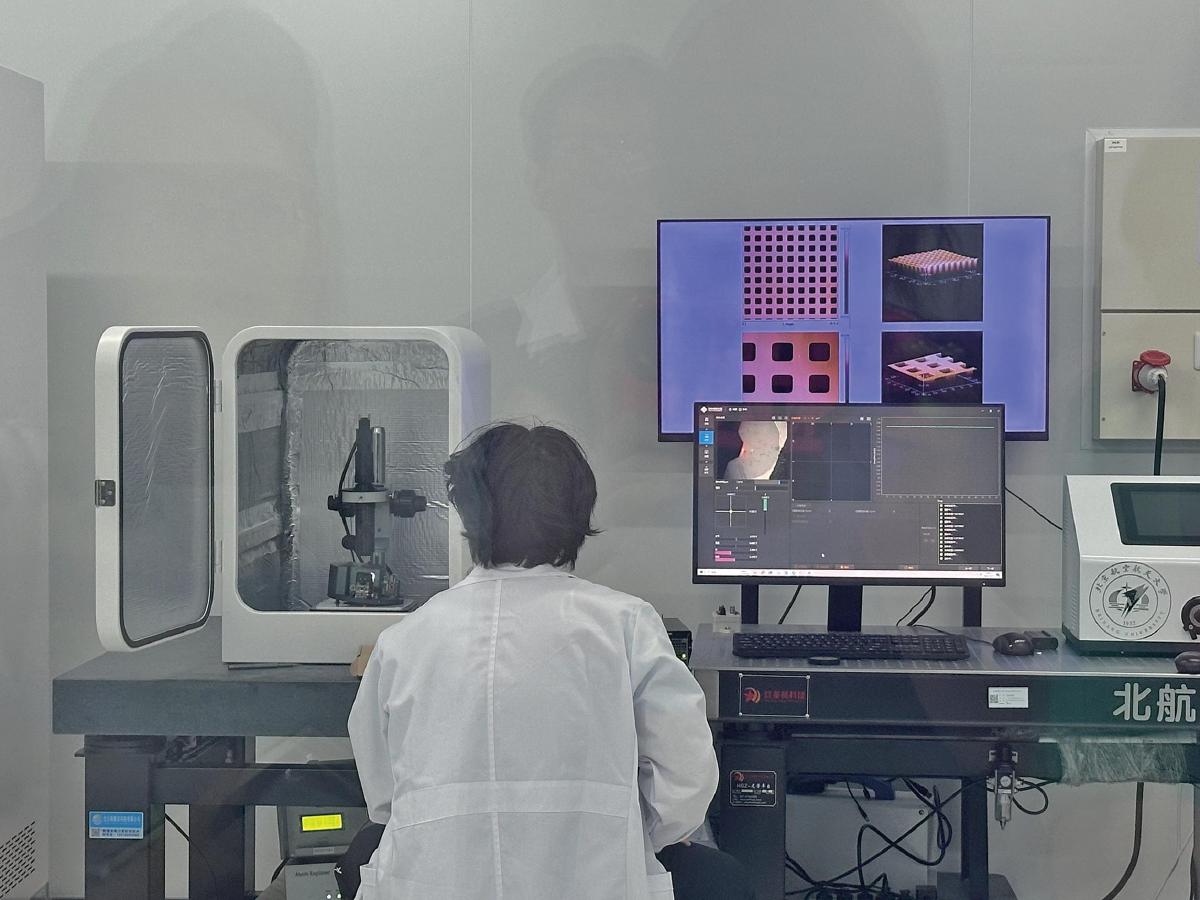

7月15日,北航智能微纳公共创新中心(北航国家卓越工程师学院工程师技术中心之一)。新京报记者 刘洋 摄

企业提供来自产业一线的课题供研究

据介绍,2022年起,中组部、教育部等9部门启动工程硕博士培养改革专项试点,教育部党组将加快培养大批卓越工程师作为重大政治任务,与有关部门密切配合,全链条发力、全系统推动,持续深化卓越工程师产教融合培养改革。这个7月,正值首批改革试点学生陆续毕业之际,改革成效如何?教育部学位管理与研究生教育司副司长郝彤亮从为什么启动卓越工程师培养改革、目前工作进展以及下一步如何持续纵深推进改革三个方面,介绍了卓越工程师培养改革有关情况。他表示,卓越工程师培养改革是落实党的二十大“教育、科技、人才”一体推进,落实教育强国规划纲要以及加快培育卓越工程师部署的总体要求。

郝彤亮介绍,此次改革重构了人才培养体系,调动高校和企业双方的积极性,改变了单一由学校办工程教育的模式,使企业能够融进来,利用行业部门资源,让学生在“真环境”中解决真问题;其次,卓越工程师的培养流程实现了人才培养的流程再造,企业根据自身研发需求建立课题库,联合高校给学生上课、指导实践,共同指导其就业,“之前学生论文从文献中找题目,现在则从生产一线找题目。培养这些学生就先想好他将来要到哪里去。”郝彤亮说道。

郝彤亮介绍,卓越工程师要获取新的能力,就要从培养要素改变。建课程方面,改革聚焦18个关键领域,组建一流学科专家和工程师领衔的团队,校企协同建设201门“高阶性、前沿性、交叉性、挑战度”的核心课程,并通过国家智慧教育平台免费共享;选课题方面,企业向国家卓越工程师学院提供了5100多个来自产业一线的研究课题,学生在入学之前便选择课题,一直到毕业,甚至走向工作岗位都在根据企业一线“真需求”提升学生解决“真问题”的能力。

“北航首批卓越工程师培养项目中的硕士毕业生总共83名,93%的同学都留在了联培企业中,大多是头部企业。”北京航空航天大学国家卓越工程师学院常务副院长曹庆华表示,卓越工程师培养机制区别于以往的普通工程硕博士培养机制,学校和企业深度融合,采取工学交替的培养模式。硕士生一年在校、两年在企业,博士生两年在校、三年在企业,学生会兼具高校学生和企业准员工的双重身份。

要有服务国家需求和攻坚克难精神

什么样的青年人才适合进行卓越工程师培养?曹庆华认为,首先一定要有坚定的服务国家需求的理想信念,其次要有成长为工程师的潜质。“比如我们工程领域的科技发展非常强调系统化,大局意识要很强;工程的实施完全是团队化,学生也要有很强的团队协作能力。做工程其实还是很艰苦的,因此他要有攻坚克难、勇于攀登的精神。”曹庆华说道。

如今,北航国家卓越工程师学院2025届毕业生张川宇便选择继续在联合培养企业工作发展,今年6月,她还作为优秀毕业生代表在北航2025年学生毕业典礼上发言。

2022年9月,新成立的北航国家卓越工程师学院开始选拔首届工程硕博士,这立刻吸引了张川宇。在了解到这是为服务国家需求、面向急需关键领域成立的学院后,她意识到这也是她一直追寻的方向。

按照培养要求,2023年8月,在校完成理论知识学习并以第一作者发表学术论文3篇,授权发表专利后,张川宇赴培养单位开展工程实践。在逐步熟悉联培企业工作环境与内容的过程中,她不断探索自己的职业发展方向,并在航天一线前辈们的引导下,逐步缩小自己与岗位需求之间的差距,最终坚定地选择留在联培企业继续工作。

重建工程硕博学位评价标准

除了在培养体系、培养流程等多方面重塑外,郝彤亮介绍,我国卓越工程师产教融合培养改革还重建了工程硕博士学位评价标准。其中,法律层面,今年1月起《中华人民共和国学位法》正式施行,将实践成果与学位论文并列,都可以作为专业学位硕博士申请学位答辩的基本内容。制度层面,发布工程硕博士以实践成果申请学位的基本要求,打破“唯论文”评价壁垒,明确以实践成果申请学位的具体形式、流程标准。实施层面,要求有关高校根据自身实际情况制定相应实施细则,更新理念、改进评价,推进新型评价标准落地实施。这些工作,为工程硕博士以实践成果申请学位提供了法理依据、制度保障和实践准则。

据介绍,今年首批毕业的2100多名专项试点硕士中,已有67人以实践成果申请学位。张百川是中国石油大学(北京)2022级工程硕士,也是以实践成果申请学位中的一员,他介绍了以实践成果申请学位情况。在企业专业实践期间,他参与制定2项行业标准,发表核心期刊论文1篇,完成1件专利初稿,取得了丰硕的实践成果。张百川认为,以实践成果申请学位,它的要求和难度更高于学位论文,也更能考核申请者的实践创新能力,更适配产业的人才需求,更契合专业学位研究生教育的培养目标。

将发布认证标准并启动学院认证工作

“人才培养是一个系统工程,必须持续用力、久久为功。今年首批硕士毕业是改革的‘小成’,明年首批博士即将毕业,是改革的‘大考’。下一步我们的思路就是以标准建设为引领,推动卓越工程师培养机制化、常态化、国际化。”郝彤亮透露,下半年将正式发布《卓越工程师培养认证标准》,并根据标准要求,试点启动国家卓越工程师学院认证工作,完善工程硕博士产教融合培养机制,引领带动更多单位自主建设卓工学院,建立多级联动、开放共享的产教融合培养新体系。同时,高质量推动北京、上海、粤港澳大湾区4家国家卓越工程师创新研究院建设,推动人才培养更好地服务区域创新发展。

北京航空航天大学副校长赵巍胜介绍了卓越工程师培养认证标准研制情况。他表示,目前,国家卓越工程师学院的“样板间”品牌效应已经形成。随着改革的不断深入,为实现建设规模宏大卓越工程师队伍的目标要求,还要以更高标准引领卓越工程师培养的高质量发展。“全球工程师培养历经数百年发展,积累了丰富经验与共性规律,在标准研制方面也为我们提供了参考和启示。华盛顿协议实现了工程师培养与职业的精准衔接,法国的CTI模式做到了学位与工程师证书的同步颁授。我们的标准也应做好教育标准与职业标准的衔接贯通,保障工程师的接续培养与职业发展。”赵巍胜说道。

未来,如何实现常态化的产教融合培养模式?郝彤亮表示,加大培养改革的推广力度,让产教融合培养从小范围的试点探索,转变为人才培养大范围的共识行动。一是向所有工程硕博士推广。到2030年,推动超半数工程硕博士培养单位自主建设卓越工程师学院,逐步提升学院在读研究生占全国工程硕博士在校生比例。二是向全部67个专业学位类别推广。找准各领域产教融合培养结合点,创新联合培养机制,构建分类培养体系,实现人才培养与行业发展精准对接。同时,“推动中国卓越工程师培养认证标准‘出海’,加快推动工程教育标准国际互认,为全球高等工程教育提供中国方案。”郝彤亮说道。

媒体链接:http://epaper.bjnews.com.cn/html/2025/20250716/20250716_A09/20250716_A09_01_85_1945155796878757889.html

编辑:贾爱平