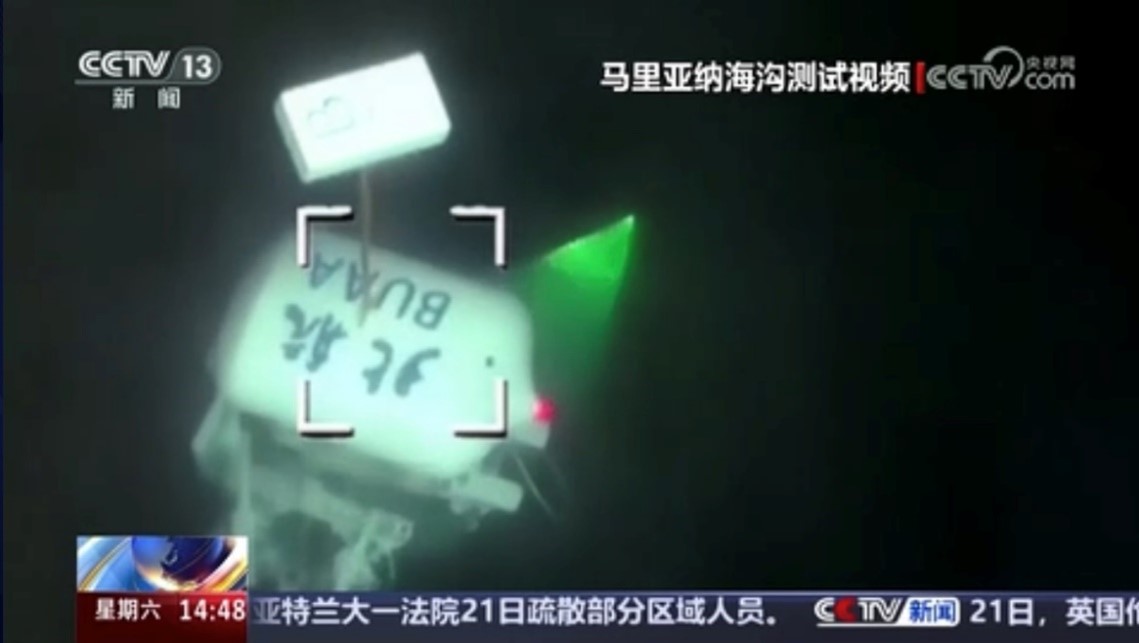

北航新闻网4月2日电(通讯员 赵尔雅 王子同 呼羽佳)2025年3月22日,CCTV《新闻联播》报道北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,在技术开发中另辟蹊径,历经6年共同研发出深海小型多模态机器人,该成果汇集了智能驱动、力学及机器人控制等专业方向的交叉研究,为深海探索带来更多可能性。该成果于2025年3月20日发表在国际学术顶刊《科学·机器人》(Science Robotics),并得到新华社、央视《新闻直播间》、人民网、《科技日报》、《中国教育报》等多家主流媒体的报道。

近年来,学科交叉与跨学科研究的热度在全球范围内持续升温,国际顶尖高校纷纷行动,麻省理工学院(MIT)、斯坦福大学等国际一流院校先后成立学科交叉实验室/研究中心。我国也高度重视学科交叉研究,在“十四五”规划中明确提出加强学科交叉建设,支持高校和科研机构设立跨学科平台,推动产学研深度融合。北航把握科技发展和学科发展趋势,推动学科交叉融合,自2022年起实体化运行国际前沿交叉科学研究院(以下简称“国交院”),打破学科间壁垒,营造学科交叉氛围,培育新兴学科增长点,夯实未来学科发展根基。

战略引领,推进学科交叉建设

“要高起点布局培育前沿、交叉方向,强化交叉创新,既为传统学科注入新动能,也使新的方向成为新优势。”2024年6月,北航第十七次党员代表大会上对学科交叉工作做了明确布局。聚焦关键办学指标,《中国教育报》高教周刊整版对北航建设发展成果及经验进行专题报道。同年10月,校党委书记赵长禄在《中国高等教育》发文,指出各高校都在积极探索学科专业的交叉和融合,也更加重视科学研究与知识创新能力提升。高校应当组织搭建有利于学术观点和学术思想交流碰撞的学术平台,倡导交叉文化,打造交叉场景,组织交叉研究,通过跨学科、跨领域的交叉融合拓宽师生的学术视野,从而提升自主创新能力,培养复合型人才。校长王云鹏在《光明日报—教育周刊》发表署名文章指出,面对科技革命与学科交叉融合的深入发展,需加强战略引导、制度保障及创新资源统筹,鼓励高风险高价值基础研究,建立非共识项目筛选机制,完善科研投入体系,探索前沿交叉方向,培育学科增长极,支撑世界人才中心和创新高地建设。

北航充分发挥部门联动合力,协同推进学科交叉,加快平台规划建设,依托校级平台——国交院,围绕前沿学科交叉方向开展人才引育和交叉研究。坚持以改革创新为动力,完善学科交叉组织机制,2024年7月,学校揭牌成立学科交叉评定分委员会,打破学科专业壁垒、调整优化培养方案,服务交叉科研及人才培养;坚持以需求为导向,围绕前沿交叉难题,设立校级学科交叉专项基金,支持前沿交叉科学创新与成果产出;坚持以人才培养为核心,创新设立交叉博士专项“揭榜挂帅”选拔招生途径,实施跨学科导师组负责制,根据交叉方向定制个性化培养方案,支持以项目制推进高层次复合型人才培养。

通过搭建学科交叉平台、优化资源配置,北航坚持深入推进学科交叉融合与科研创新,鼓励师生积极探索新兴研究方向,并在医工交叉、仿生智能、AI+、复合材料和低碳技术等前沿领域取得了一系列进展。

平台支撑,营造北航交叉氛围

深刻洞察学科发展趋势、充分营造学科交叉氛围,北航将学科交叉建设视为提升学术竞争力与创新能力的关键路径,积极打造具有影响力的交叉平台,鼓励跨学院、跨学科、跨机构的科研合作。

学校坚持服务教育部学科交叉中心建设,搭建跨学科交流平台。2024年7月,首届学科交叉中心建设论坛在北航举办,来自50多所高校的200余位教育工作者围绕学科交叉中心建设、高端复合型人才引聘、交叉研究生培养等议题开展深入交流,共同探索交叉人才培育实施路径。同年4月,围绕人工智能前沿交叉方向,学校举办以“AI赋能,交叉创新”为主题的唯实论坛·AI交叉论坛,论坛旨在通过聚焦人工智能交叉领域的最新理论和技术成果,搭建学术交流平台,吸引鼓励更多青年学者开展创新性研究,为加快形成新质生产力贡献力量。

为响应国家“聚焦未来可能产生变革性技术的基础科学领域,强化重大原创性研究和前沿交叉研究”、“加快建设世界重要人才中心和创新高地”精神,搭建面向全球学科前沿与交叉的国际化创新交流平台,自2022年10月以来,国交院已成功举办33期柏彦交叉论坛。论坛邀请了包含英、美、德、法等10余个国家、地区的知名学者,学者们围绕空天能源、碳中和、纳米科技、材料化学、奇特强子态、前沿科技与信息、量子科学、仿生科学等交叉学科进行深入探讨。

跨学院的交流合作同样在推动学科交叉创新与协同中发挥着重要作用。在人力资源部指导下,国交院和人力资源部聚焦智能传感与前沿材料融合、光电子学等前沿交叉方向,创办并成功举办5期“青年学者交叉方向研究座谈会”,为青年科技工作者搭建交流平台,有力推动学科交叉实践探索。

2024年8月15日至18日,第二届北京交叉科学大会举行,北航新媒体艺术与设计学院聚焦文化遗产领域的前沿挑战和机遇,组织筹备“前沿技术赋能的文化遗产活化创新”主题论坛,旨在促进科学与艺术在文化生态中的深度融合。同年5月,在学科交叉人才培养研讨会上,围绕学科交叉人才培养面临的挑战和当前的实践经验,学校提出要打破传统学科专业限制,积极探索交叉复合人才培养新路径。

艺术也能跨界交叉。在北航美育大讲堂,清华大学美术学院信息艺术设计系教授、清华大学未来实验室主任、终身学习实验室主任徐迎庆为师生带来“学科交叉与设计创新”美育主题讲座。徐迎庆结合学科交叉研究的相关工作,深入介绍了学科交叉背景下设计创新的研究方向、人工智能的发展阶段、生成式人工智能的应用等,促进设计思维、计算思维、工程思维不断深度融合。

人工智能研究院助理教授殷子樵在“人工智能与生命科学——从双向交叉的矛盾谈起”科研交流分享会上,探讨了生命科学在人工智能领域的困境,揭示了异质性在群体智能涌现中的作用,并讨论了进化博弈模型和偏向性联合决策对提高群体智能的影响。

务实拓新,学科交叉成果涌现

医工交叉——开辟新赛道

医学与工程学的深度交叉融合,正逐步成长为推动健康科技革命的关键驱动力量,北航教师始终矢志不渝,持续为早日实现世界科技强国贡献北航智慧,在这一前沿交叉领域成功斩获多项创新成果。

2024年8月,北航房建成院士团队的“极弱磁大科学装置”在浙江诞下的第一颗“金蛋”。“极弱磁大科学装置”的目标是打造全球性能最优、空间最大的零磁环境,由此衍生出的零磁医学装备产业有望对现有医疗检测手段带来颠覆性改变,将成为高端医疗设备产业的制高点,这也标志着零磁医疗装备产业化进入加速阶段。

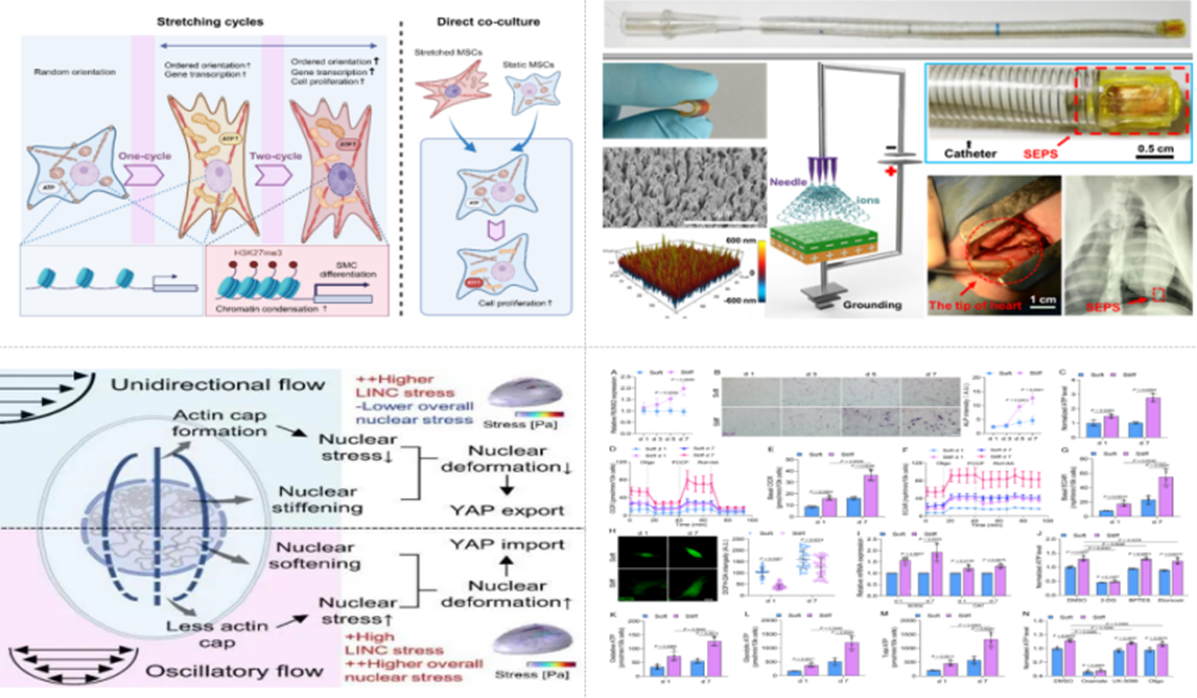

生物医学与工程学院樊瑜波教授团队在2024年产出多项高水平科研成果,在《Advanced Science》发表探究流动剪切力调控转录因子核质输运机理的研究成果。《Bioactive Materials》刊发其基质刚度通过影响能量代谢调控间充质干细胞的成骨向分化的新成果,该研究进一步深化了力学因素调控间充质干细胞命运的理解,同时为骨再生领域中生物活性材料设计提供新的思路。《FASEB Journal》上刊发了关于调控MSC增殖和平滑肌向分化的力学记忆新成果。24年11月,樊瑜波团队在《Advanced Functional Materials》上发表了应用于心功能评估与心血管疾病监测的自驱动超灵敏心内压传感器的科研成果,该成果是首个基于摩擦纳米发电机构建植入式心内压监测器件的研究,为微型化植入式自驱动医疗传感器件的研究提供了新的思路。

2024年1月,生物与医学工程学院汪待发副教授领导的团队在脑功能成像技术方面取得革命性进展,成功研发并注册了世界上首个超100通道的近红外脑功能成像装置。这项技术打破了国际垄断,特别针对亚洲人群的头发覆盖区域成像难题提供了解决方案,极大地推动了我国在脑科学领域的科研和临床应用。

在肠道伤口愈合领域,生物与医学工程学院也取得了创新性成果,常凌乾教授团队成功研发出一种柔性、可生物降解、自供电的“电子绷带”。研究成果已于2024年3月29日在国际顶级期刊《Nature Electronics》发表。

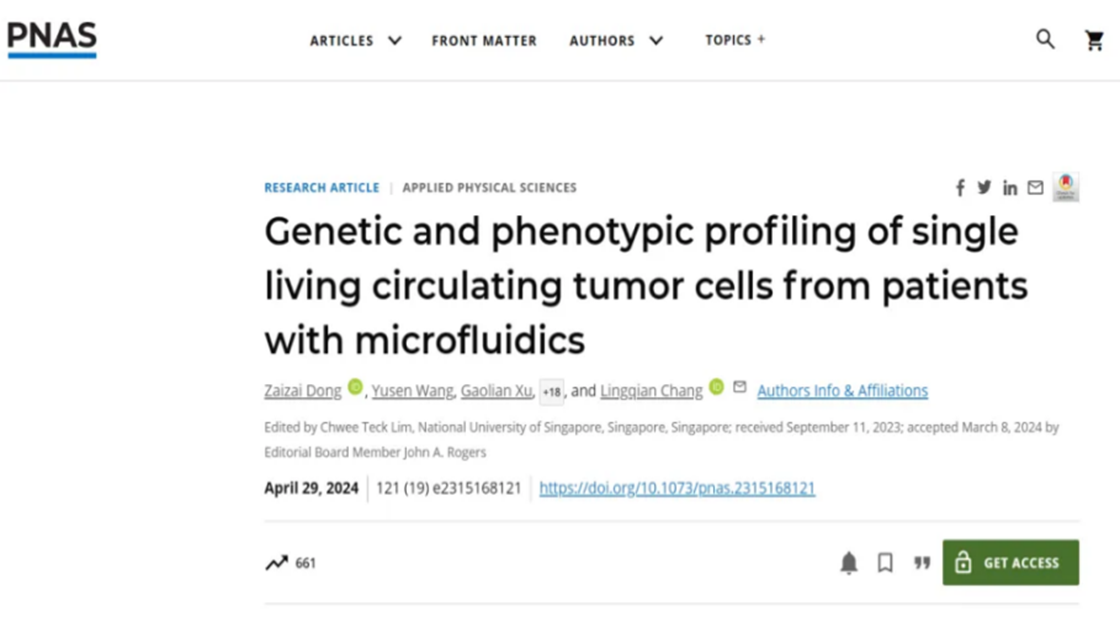

2024年6月,常凌乾教授团队开发出一种新型纳米医疗芯片,能在微观层面快速检测肺癌循环肿瘤细胞(CTCs)的PD-L1基因表达,并评估肿瘤细胞对免疫细胞的反应,研究成果发表在《PNAS》上,标志着北航在生物芯片研究领域达到国际领先水平,为肺癌患者的个性化治疗提供了强有力的科技支撑。

仿生智能——赋能硬核科技

北航聚焦“仿生+”方向学科,在学科建设进程中,深度围绕仿生材料与界面科学这一前沿交叉领域,力求突破关键核心技术瓶颈,不断产出具有高水准、原创性的基础理论研究成果。

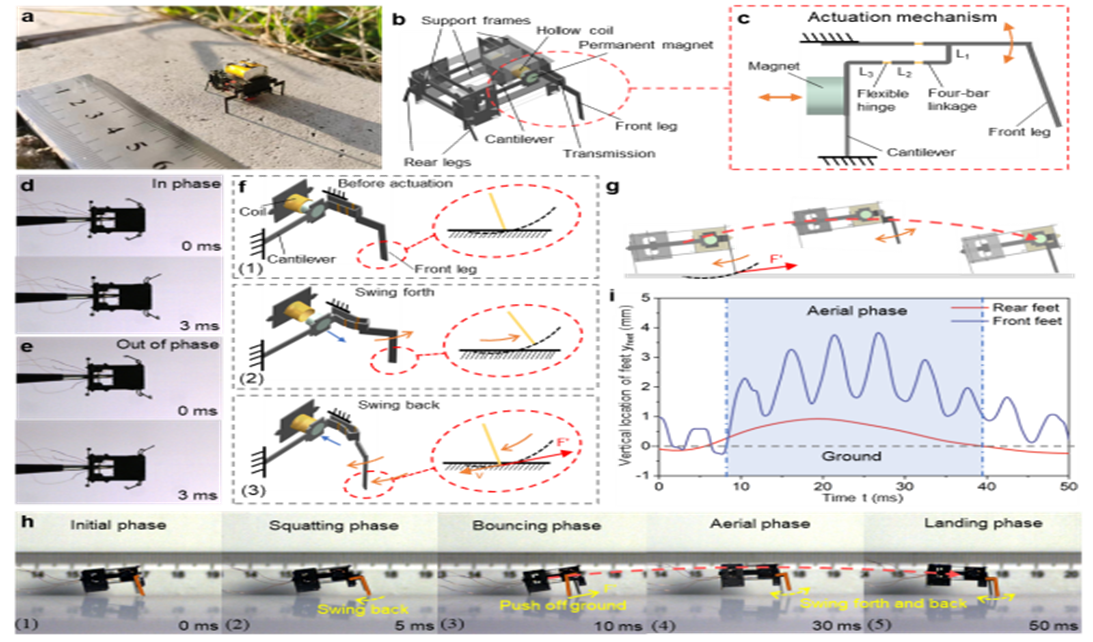

能源与动力工程学院闫晓军教授团队发表北航发动机领域的首篇子刊级论文,该团队发明了一种用于昆虫尺寸机器人的微型动力系统,相关研究成果以“A Wireless Controlled Robotic Insect with Ultrafast Untethered Running Speeds”为题在线发表于《Nature Communications》期刊。

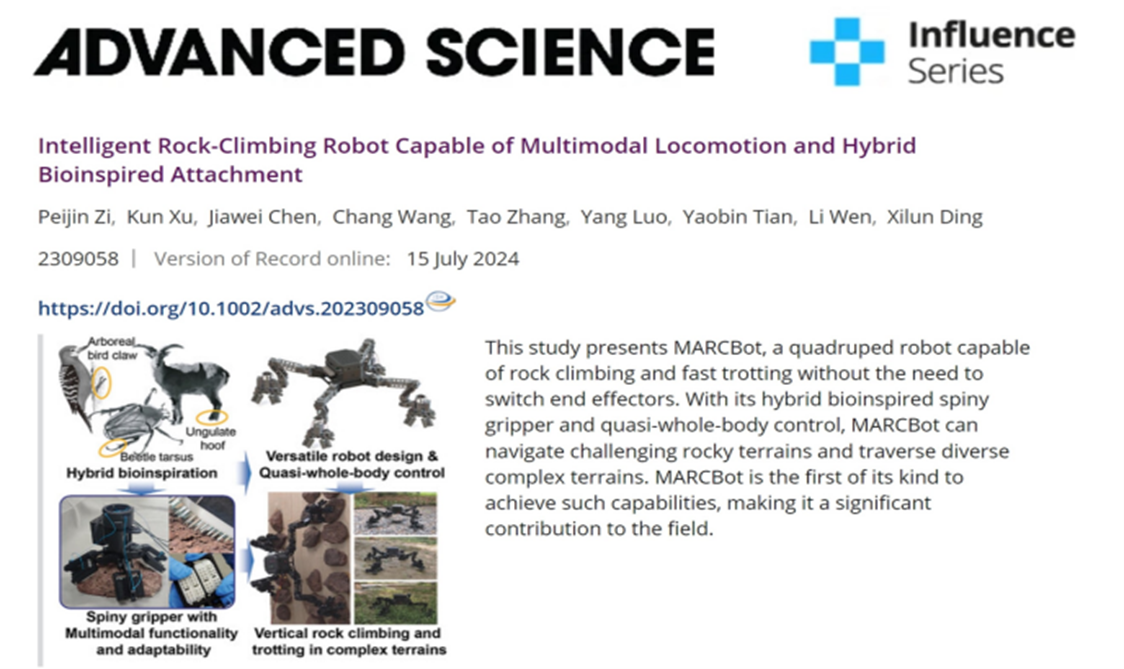

机械工程及自动化学院研发的多模态智能攀岩机器人MARCBot也在《Advanced Science》得以发表,展示了其在非结构环境中的攀爬能力,是力学、电学、控制学、机器人学、材料科学、电子工程、物理学等多个学科交叉合作的典范。

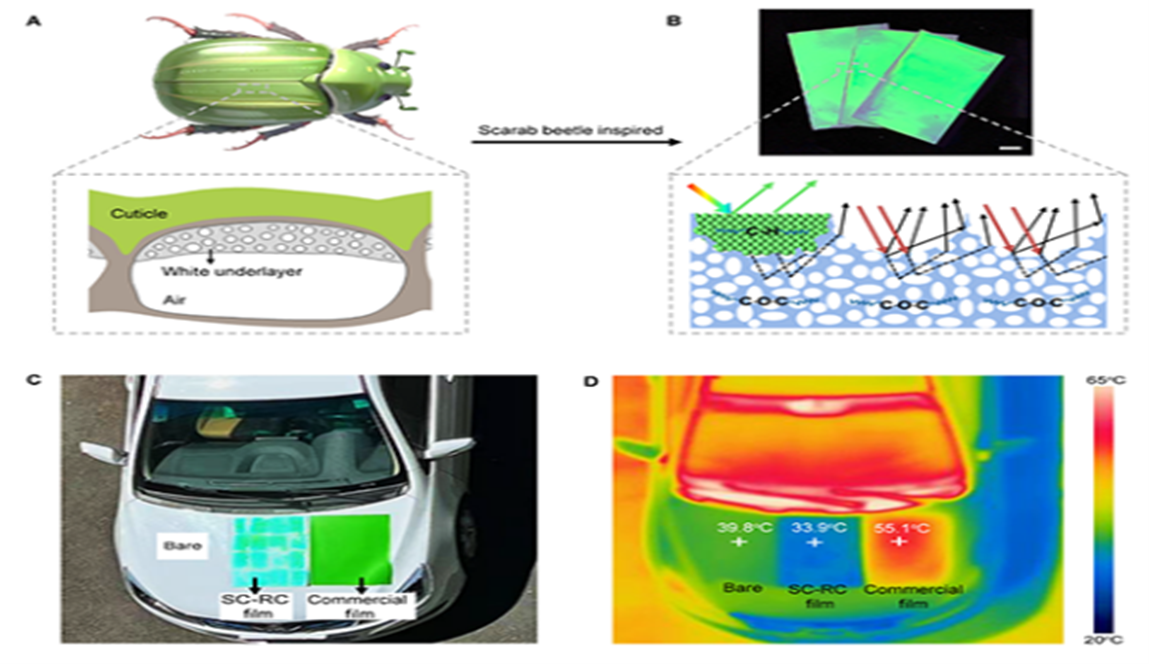

2024年11月,受自然界金龟子鞘翅结构中分级结构的启发,江雷院士团队和中国科学院化学研究所宋延林团队在彩色辐射制冷材料的研究中取得重要进展,该研究成果以“Brilliant Colorful Daytime Radiative Cooling Coating Mimicking Scarab Beetle”为题发表在《Matter》期刊。

同月,化学学院郭林教授和江雷院士团队及合作者在多级次仿生牙釉质复合材料的制备及性能研究方面取得了重要的进展,相关工作以“Hierarchically mimickinouter tooth enamel for restorative mechanical compatibility”为题,在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊。

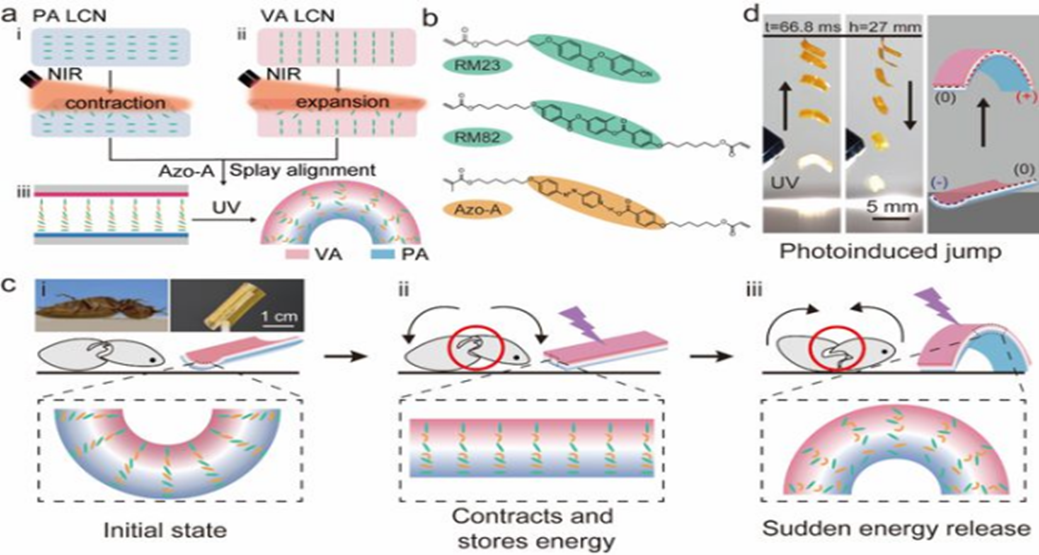

受具有特殊卡扣结构的磕头虫启发,江雷院士和中国科学院理化技术研究所王京霞研究员团队,设计了类磕头虫卡扣结构的光跳跃材料,以“Click-Beetles-inspired Light-driven Continuous Jumping Robots Based on Janus Azobenzene Polymer Films”为题发表在《Advanced Functional Materials》期刊。

交通科学与工程学院生物飞行与仿生飞行器团队在2024年中关村仿生机器人大赛其他仿生机器人赛道夺得“创新优胜奖”,在所有参赛的仿生飞行器中排名第一。

AI+赋能——把握时代机遇

AI+高效的数据处理能力与强大的智能分析功能支持其为复杂问题提供高效解决方案。同时,可扩展性和灵活性使其能够无缝融入不同行业和场景,助力提升效率、降低成本、优化决策,推动各领域向智能化、自动化方向发展,为社会和经济的高效运行提供强大支撑。

北航郑志明院士在互联网3.0未来互联网产业发展论坛上作了《浅谈Web3.0与工业4.0的融合》的主旨演讲,他指出,“Web3.0与工业4.0的融合有望实现相互赋能”,“Web3.0的区块链技术与工业4.0的分布式数据管理的融合,将提供更加强大、可靠的数据管理方案”。

计算机学院的“金睛”人工智能深度检测平台,相关成果形成相关行业标准3项,发表国际期刊与会议论文80余篇(包括信息安全领域顶级期刊IEEE TIFS深度伪造检测方向的首批论文之一),获人工智能领域重要会议PRCV2022最佳论文奖,申请中国发明专利11项(授权6项);平台中的特定人像鉴定系统,服务于国家有关部门,效果良好。

同样来自计算机学院的“重明”人工智能算法安全评测评估平台针对国家智能安全重大需求,以保障人工智能产业健康持续发展为目标,构建全生命周期评测方法,完善多维度立体化评测指标体系,服务国家安全体系和能力现代化。在国际上率先形成开源社区算法安全评测能力,具备智能大模型安全评测能力,受到广泛关注。

国交院数字孪生国际研究中心陶飞教授团队在数字孪生领域取得新突破,其最新研究成果在《Nature Computational Science》杂志发表。文章题为“Advancements and challenges of digital twins in industry”,全面总结了数字孪生在工业领域的最新进展,深入分析了理论研究与实践过程中的挑战,并展望了未来发展方向。

复合材料——高端成果斐然

北航凭借强大的科研团队和先进的实验平台,深入探索复合材料的性能优化、制备工艺以及应用拓展,推动了材料科学的前沿发展。研究成果不仅在国际权威期刊上获得广泛关注,还为多个关键领域提供了重要技术支持,展现其在服务国家战略需求和推动学科交叉创新方面的强大实力。

物理学院金文涛副教授课题组在阻挫量子磁性材料领域取得重大进展,相关研究成果“Giant magnetocaloric effect in spin supersolid candidate Na2BaCo(PO4)2”于2024年1月10日在国际顶尖学术期刊《Nature》发表。该研究首次在实际固体材料中发现超固态存在的实验证据,为无液氦极低温制冷研究提供新思路。

化学学院程群峰教授团队在纳米复合材料研究领域取得新突破,该团队首次利用纳米限域水在室温常压下制备出具有超高拉伸强度的面内各向同性Ti3C2Tx交联石墨烯复合薄膜,为二维材料的有序组装提供了创新策略,相关成果发表在《Science》期刊,题为“Ultrastrong MXene film induced by sequential bridging with liquid metal”。

材料科学与工程学院赵立东教授课题组始终深耕前沿材料领域,在热电半导体制冷材料及器件领域取得重大科研突破,多篇成果见诸顶级期刊,其中“Grid-plainification enables medium-temperature PbSe thermoelectrics to cool better than Bi2Te3”发表于《Science》。这些成果不仅展现了课题组在该领域的深厚研究实力,在前沿交叉方向也具备显著前瞻性,对相关领域发展具有重要推动作用。

化学学院郭林教授和物理学院刘利民教授的研究团队与中国科学院大学、国家纳米科学中心、清华大学在氮掺杂单原子层非晶碳的可控合成上取得了重大进展,该成果发表于《Nature》,题为“Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon”。

国交院罗德映教授及其合作者在钙钛矿太阳能电池领域取得了突破性进展,并于《Nature》成功发表相关研究成果,题为“Coherent growth of high-Miller-index facets enhances perovskite solar cells”。

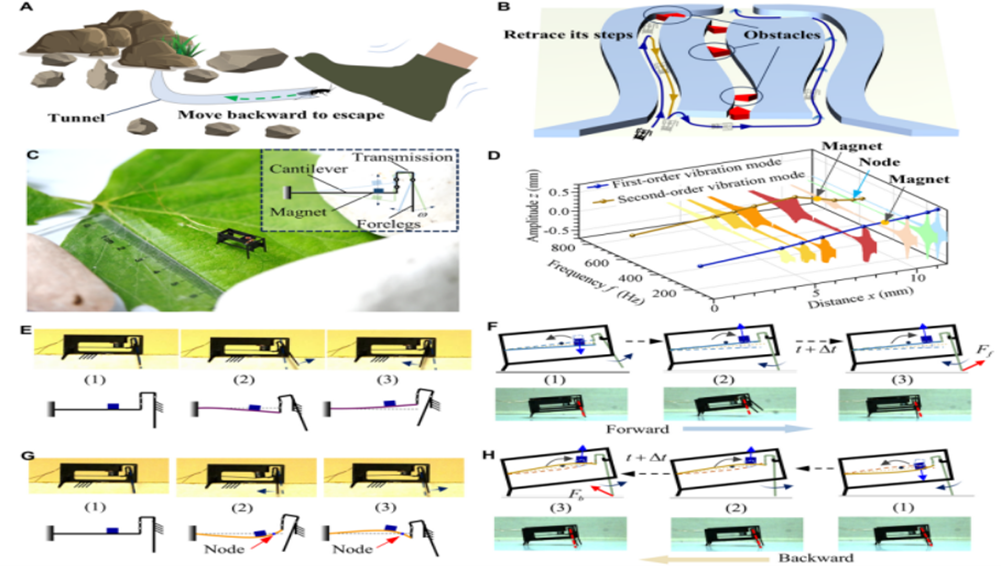

能源与动力工程学院闫晓军教授和刘志伟副教授的研究团队在微型动力领域取得重要进展,成功研发了能够实现快速“倒跑”的机器昆虫BHMbot-B(BeiHang Microrobot-Backward)。该成果结合机械工程、控制工程、电子工程、仿生学和材料科学学科,于2024年12月2日发表在《Science Advances》期刊,题为“Forward and Backward Control of An Ultrafast Millimeter-Scale Microrobot via Vibration Mode Transition”。

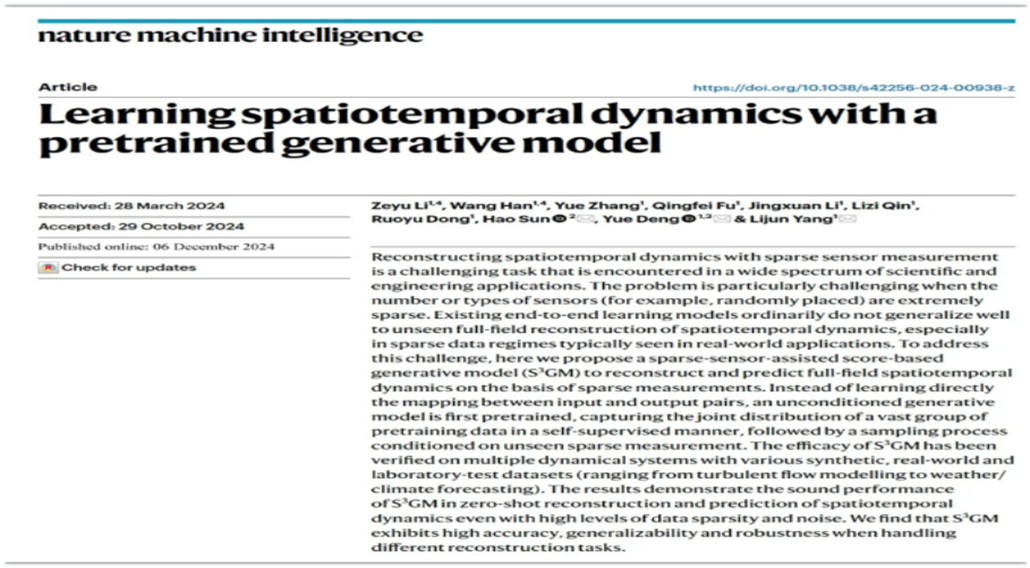

2024年12月10日,北航杨立军教授和邓岳教授团队与中国人民大学孙浩教授团队合作,在《Nature Machine Intelligence》发表了题为“Learning spatiotemporal dynamics with a pretrained generative model”的研究文章。

低碳绿色——赋能可持续发展

北航整合多学科资源,聚焦低碳转型、可再生能源、储能技术等前沿方向开展交叉研究,积极推进科教融合,通过碳中和能力提升项目课程,培育兼具前沿知识与实践能力的人才,为全球绿色低碳发展贡献北航智慧。

2024年4月-6月,“能源与气候金融系列教材”正式发布。发布会后,北航经济管理学院范英教授表示,能源与气候金融是在碳中和目标和能源转型背景下兴起的前沿学科交叉方向,理论进展和实践应用都发展很快,人才培养的需求很大。据悉,该系列教材可作为能源、气候、管理、经济、金融等相关专业的本科生和研究生的专业教材使用,也适合相关政府部门、大型企业、投资机构、科研院所的研究人员和行业协会专业人员阅读。

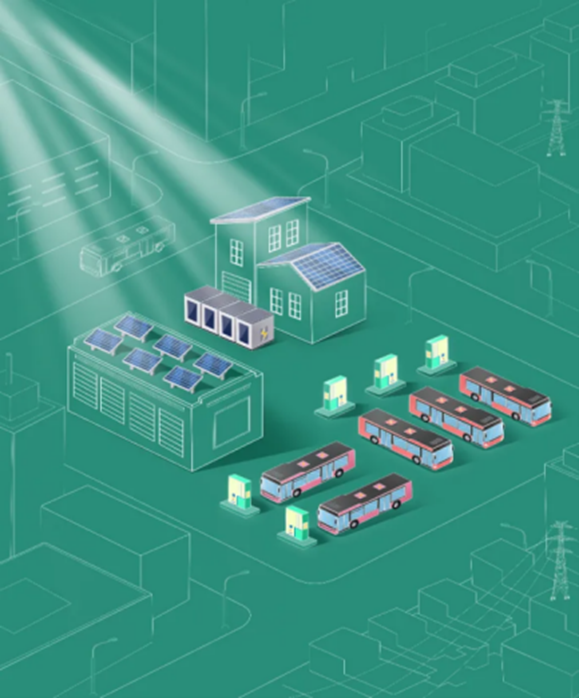

交通科学与工程学院马晓磊教授团队与来自德国、瑞典、美国的研究人员在交通基础设施与可再生能源融合领域取得重要研究进展。该研究首次提出了面向城市全空间尺度的多源大数据驱动下公交基础设施与分布式光伏融合框架。依托既有公交场站部署分布式光伏发电与储能设施,可将传统公交场站转变为可持续的、可盈利的、电网友好型分布式能源枢纽中心。相关成果以“Transforming public transport depots into profitable energy hubs”为题、以Research Article形式在线发表于《Nature Energy》。

面向未来,北航将紧密锚定全球前沿学科交叉发展态势,始终以服务国家战略需求为己任,全力构建多学科深度融合的创新生态体系,推动基础前沿领域的原创性成果不断涌现,精心培育具备全球视野、创新思维与卓越实践能力的创新型人才,为助力高水平科技自立自强、推进中国式现代化注入强大动能。

(审核:陶飞)

编辑:贾爱平