《人民日报》2025年4月19日(本报记者 吴月 闫伊乔)报道北航深海小型多模态机器人:

深海小型多模态机器人

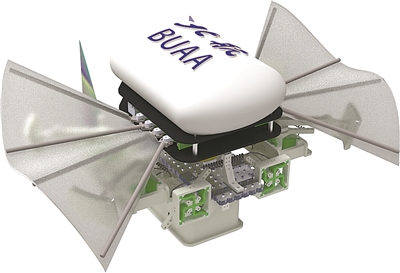

身长不足50厘米,却能畅游万米深海

时而摆动“尾鳍”游动,时而展开“背鳍”滑翔,还能用足部爬行……一台身长不到50厘米、体重仅2.7千克,能在万米深海实现多模态运动的小型机器人(上图为示意图,受访团队供图),是由北京航空航天大学研究团队联合中国科学院深海科学与工程研究所、浙江大学历经6年研发的,相关研究成果近日发表在国际学术期刊《科学·机器人》。

深海海底地形地貌复杂,如何让机器人拥有适应环境的多模态运动能力?深海的蝙蝠鱼能够通过巧妙的鳍肢运动自由游弋、行走,为科研团队提供了仿生灵感:一台能够游动、滑翔、爬行的多模态机器人“诞生”了。游动模式下,机器人通过“尾鳍”摆动产生推力,最高速度可达每秒5.5厘米;滑翔模式下,展开的“背鳍”利用水的升力实现长距离滑行;爬行模式下,机器人利用各向异性足部设计,能够实现每秒3厘米的沙地行走。

北航机械工程及自动化学院教授文力介绍,研究团队设计出全新的驱动装置:利用双稳态手性超材料结构在两个稳态之间切换时的快速突跳,实现高效驱动。快速突跳的速度和幅度会随着结构材料模量的增加而增加,巧妙地将深海高压对软材料的负面影响扭转为正面影响,助力机器人驱动性能提升。针对深海低温挑战,研究团队利用在低温环境下可实现高频循环主动变形的形状记忆合金进行拮抗驱动,通过周期性电流加热使一对形状记忆合金弹簧主动交替收缩,驱动手性超材料单元的双稳态突跳切换,从而实现驱动器的快速循环摆动。

北航机械工程及自动化学院院长丁希仑说,机器人能够适应不同的海底地形和任务需求,可以为海洋资源开发、考古发掘等提供助力。未来,通过搭载小型摄像头及传感器,还可以实时监测地质活动与生物群落等。

为验证机器人性能,研究团队在海马冷泉、马里亚纳海沟等多个深海地点进行了实地测试。测试中,机器人成功顶住深海低温高压,实现预期的多模态运动。文力介绍,研究团队正朝着“深海柔性机器人+人工智能”的研究方向努力。(冯浩参与采写)

媒体链接:http://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202504/19/content_30068794.html

编辑:贾爱平