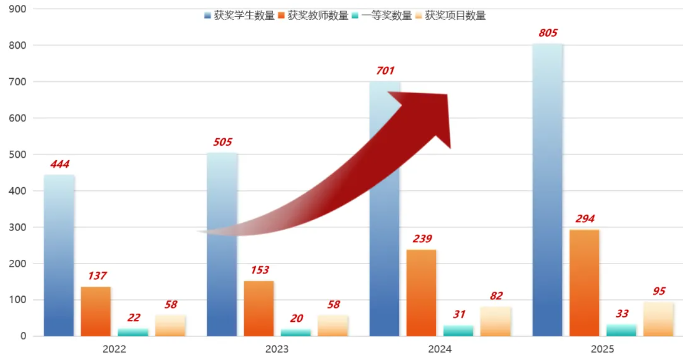

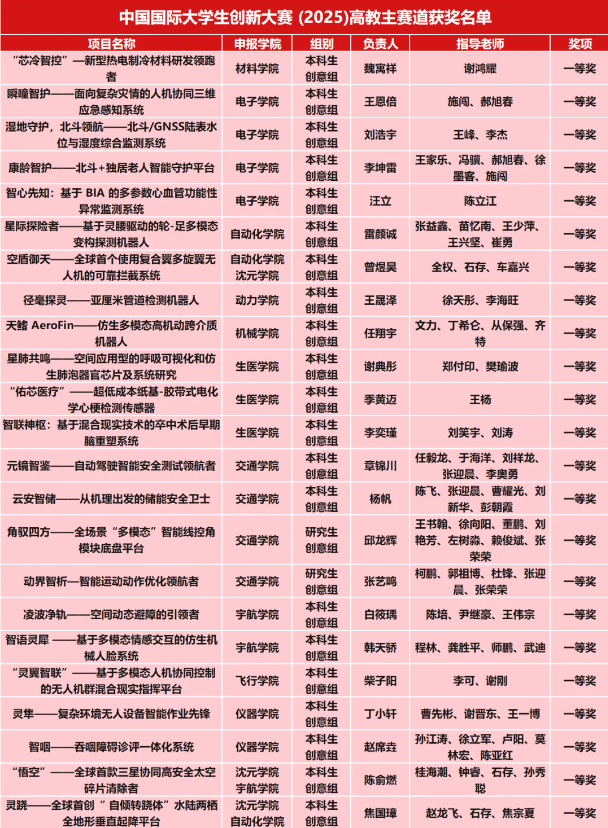

北航新闻网8月20日电(航宣)日前,2025年中国国际大学生创新大赛北京赛区现场决赛落下帷幕,北京航空航天大学共有805名参赛学生、294名指导教师获奖,共计获得33项一等奖、23项二等奖、39项三等奖,获奖人数创历史之最,一等奖数量与获奖项目总数再创新高。在大赛主赛道中,北航共获28项一等奖,获奖数量为北京市第一,其中5个项目进入冠军争夺赛(北京市主赛道排位赛前20名),入选数量北京市第一,为我校历年最多。最终,本科生创意组3项作品包揽该组别北京市前三名,研究生创意组1项作品获该组别北京市第二名。

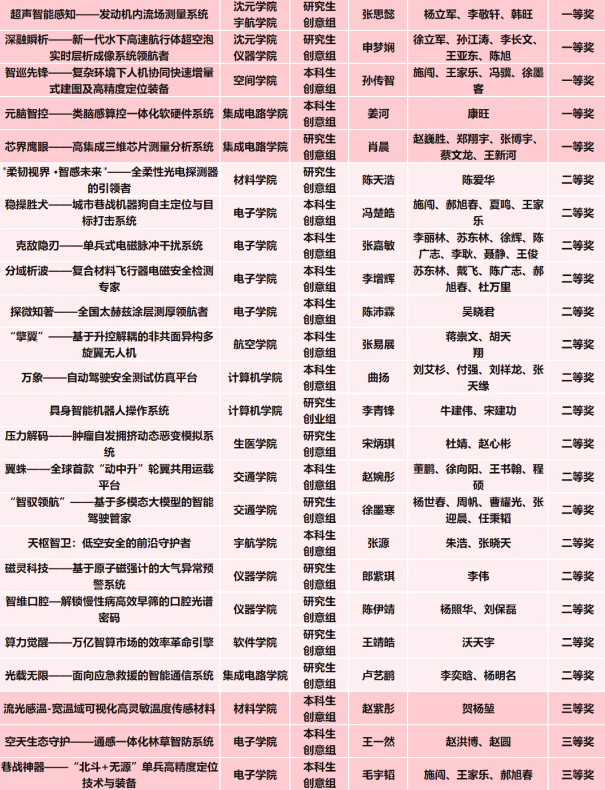

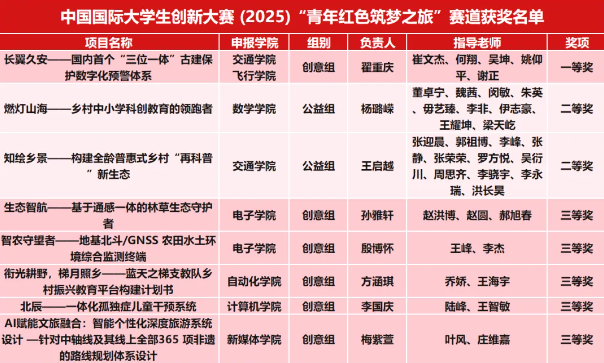

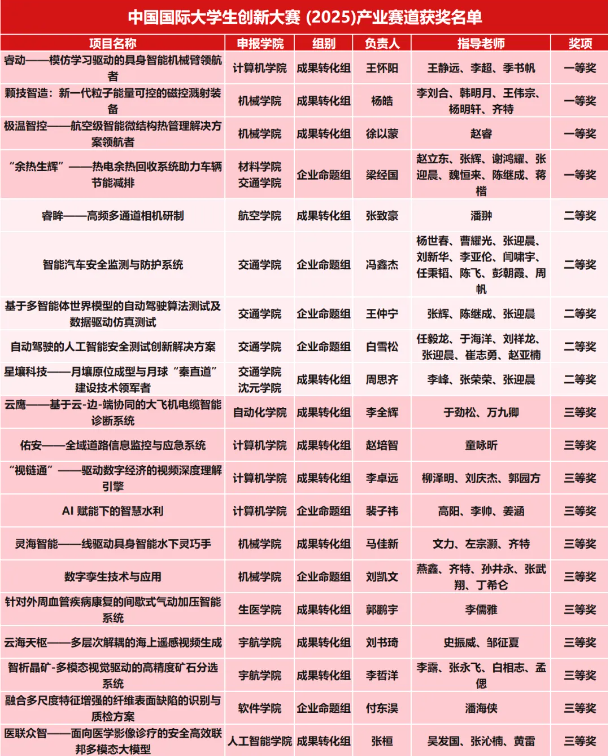

此外,我校斩获红旅赛道1项一等奖、2项二等奖、5项三等奖,产业赛道4项一等奖、5项二等奖、11项三等奖,北航还获评北京赛区优秀组织校。

2025年中国国际大学生创新大赛(原“互联网+”)由教育部等十二部委和河南省人民政府联合主办,是中国创新创业教育的品牌、世界双创赛事的品牌、产教深度融合的品牌,是参赛规模最大的全球性创新赛事。大赛主要采用校级初赛、省级复赛、总决赛三级赛制。赛道包括高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、产业命题赛道和萌芽赛道。2025北京赛区现场决赛于北京邮电大学举办。今年北京赛区共有21774个项目报名,参赛人数达115435人,大赛覆盖面、影响力均为历届之最。

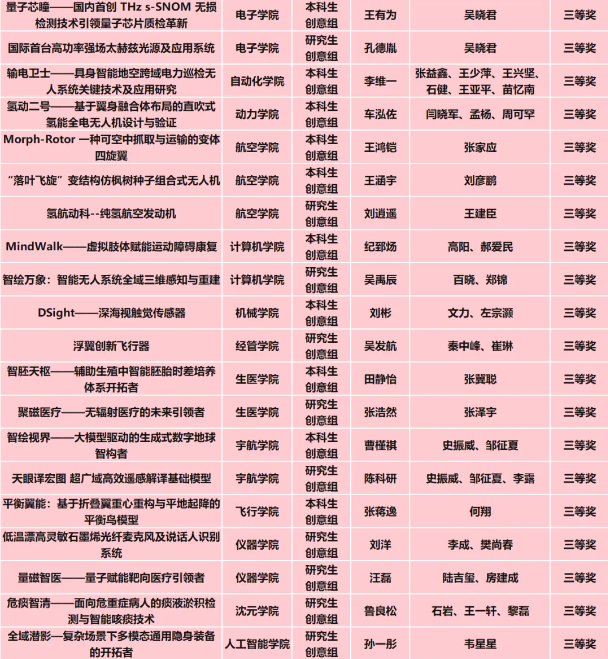

本届中国国际大学生创新大赛北航学子完整获奖名单如下:

附:获奖团队简介

主赛道

元脑智控——类脑感算控一体化软硬件系统

参赛组别:本科生创意组

申报单位:集成电路科学与工程学院

团队成员:姜河、杨梓航、吕宜飞、孙胤博、邢兆涵、邱华蕾、侯凌岳

指导教师:康旺

项目简介:近年来,AI能力持续向端侧渗透,端侧设备普遍面临算力受限、功耗敏感等多重瓶颈,在有限功耗和面积条件下实现高性能端侧AI推理,已成为全球智能计算领域的核心议题。同时,端侧AI应用复杂度持续提升,数据容量爆炸增长,进一步拉高了部署门槛与算力需求。对此,本项目进行了“电路-架构-算法-工具链”的协同设计,实现了软硬件协同的全栈式端侧算力平台。项目现已面向具身智能、脑机接口等场景完成验证,构建面向未来端侧智能的技术底座,有望成为推动大模型等智能算力下沉的重要力量。

瞬瞳智护——面向复杂灾情的人机协同三维应急感知系统

参赛组别:本科生创意组

申报单位:电子信息工程学院

团队成员:王恩倍、毛宇韬、冯楚皓、陶一铭、周思彤、马腾、李洋、王慧慧、屈佳铨、秦良雨、高艺菲、赵宏宇

指导教师:施闯、郝旭春

项目简介:本项目致力于解决复杂灾害现场救援中信息缺失的核心痛点。响应国家“十四五”发展智能化应急救援的号召,项目创新性地提出“人机协同”理念。通过无人机与机器狗的协同作业,构建动态精准的三维灾情地图,有效穿透浓烟、废墟等危险环境的信息迷雾,显著提升救援人员对灾害现场态势的感知能力与决策效率。项目部分成果已在相关领域获得验证性应用,并得到相关单位的高度认可,旨在用科技力量为逆行的救援英雄保驾护航,守护生命希望。

云安智储——从机理出发的储能安全卫士

参赛组别:本科生创意组

申报单位:交通科学与工程学院

团队成员:杨帆、储皓然、熊梦宇、庄有田、张熙宁、许家铜、岳清扬、王宏翔、刘翔、汪文昊、梁瑞

指导教师:陈飞、张迎晨、曹耀光、刘新华、彭朝霞

项目简介:云安智储以电化学阻抗谱(EIS)技术为核心,开发全域等效电路集成采集系统,检测精度达毫欧级,突破传统BMS早期风险识别瓶颈。融合“机理+AI”双模式,实现储能电池热失控提前15小时、常规风险提前24小时预警,综合准确率超 99%。产品包括云端储能电站卫士系统和车端系统,采用高等级芯片保障可靠性。依托北航产学研优势,拥有8项专利、4篇高影响因子论文,与宁德时代等共建平台,应用于20余家企业。以“机理+实践”驱动技术转化,构建三位一体竞争壁垒。

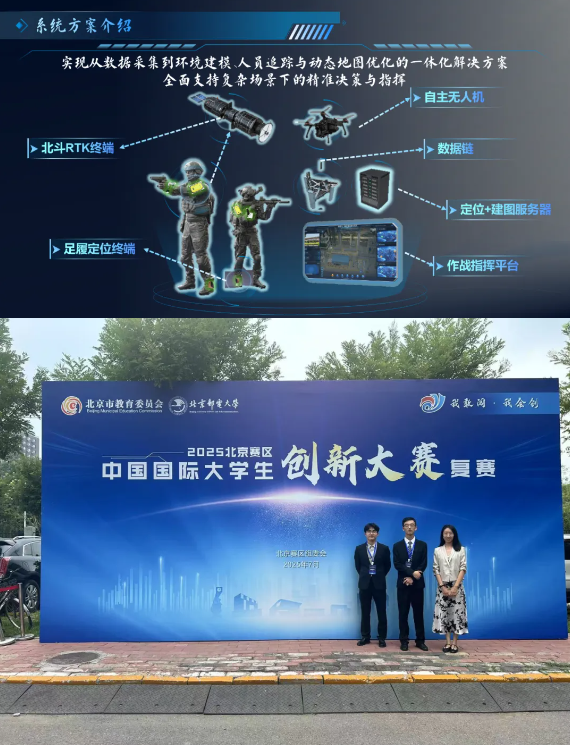

智巡先锋——复杂环境下人机协同快速增量式建图及高精度定位

参赛组别:本科生创意组

申报单位:空间与地球科学学院

团队成员:孙传智、王慧慧、李洋、陶一铭、王鸿铠、马腾、徐尚萱、郑然屿、董晨旭、施卓涵、胡睿、刘宇轩、葛长辉、杨睿、林易达

指导教师:施闯、王家乐、冯骥、徐墨客

项目简介:本团队设计的建图及定位系统融合搭载视觉传感器、IMU的无人机设备以及足履定位终端,兼具人机协同、自主定位两大优势。无人机进入未知环境后,利用视觉SLAM和全局感知模型构建初始三维地图并恢复地图尺度,上传至系统。人员进入环境,通过多源融合定位技术获取实时位置,利用三维地图修正定位误差并显示在系统中,根据人员位置和环境特征,规划无人机二次飞行路径。无人机采集新数据,利用增量式地图构建技术更新地图,将更新后的地图与人员定位信息实时同步至系统。系统实时显示地图和人员位置以支持决策,通过人机协同,动态调整计划。

深融瞬析——新一代水下高速航行体超空泡实时层析成像系统领航者

参赛组别:研究生创意组

申报单位:沈元学院、仪器科学与光电工程学院

团队成员:申梦娴、梁特、韩勇宣、陈欣羽、张屹卓、袁子棠、祝泽欣、付慧婷、陈超、赵席垚、廉依倪、拜蔼芸

指导教师:徐立军、孙江涛、李长文、王亚东、陈旭

项目简介:本项目创新性提出基于非闭合域电容层析成像原理的附体超空泡形态在线检测方法,具有非侵入、抗干扰、响应快、精度高等技术优势,实现了超空泡相界面及形态参数微秒级实时性和毫米级测量精度,为航行体与超空泡协同稳定控制提供了全新解决方案。项目的成功实施将提升我国在水下超空泡航行体领域水平,服务于我国海洋强国建设。

星际探险者——基于灵腰驱动的轮-足多模态变构探测机器人

参赛组别:本科生创意组

申报单位:自动化科学与电气工程学院

团队成员:雷颜诚、翟凯文、王皓正、张宇宸

指导教师:张益鑫、苗忆南、王少萍

项目简介:本项目针对深空星表未知区域探索,设计了一种基于灵腰模组驱动的轮-足多模态变构探测机器人。项目团队发明了灵腰模组,实现了原地转动调姿和构型切换;建立了全域运动学模型,实现了机器人的位姿控制;设计了复杂步态/轮态协同控制方法,实现了变尺度运动控制;通过视觉捕捉与强化学习实时生成步态,实现地形自适应运动;针对月面环境设计了防滑月壤轮等,使机器人可在月面等极端环境下工作。该机器人在深空探测、环境探查以及地震救援等领域具备广泛的应用场景。

径毫探灵——亚厘米管道检测机器人

参赛组别:本科生创意组

申报单位:能源与动力工程学院

团队成员:王晟泽、刘坤睿、施瑾菲、刘纯翀、王庆红、王博贤、孙意阳、任姿璇、张灵耀、刘佳辰、王艺霖、缪祥曌、彭若希、何佳洋、王奕通

指导教师:徐天彤、李海旺

项目简介:项目团队以MEMS(微机电系统)技术为基础,深度融合模块化机械设计与智能控制算法,设计制作了一种微型管道机器人,实现“微型、多用、可靠”三大突破,用精巧身形承载强大功能,为发动机油气管路检测等狭小空间检测难题送上破局利器。全机截面尺寸2*4mm以内,可以进入常规管道机器人难以进入的微小尺度管道;首创模块串联式机械架构,支持多级串联与集群协同作业。可应用于复杂精密检测、狭小空间侦察、城市末端管路检修维护等多种领域。

灵隼——复杂环境无人设备智能作业先锋

参赛组别:本科生创意组

申报单位:仪器科学与光电工程学院

团队成员:丁小轩、常诗雨、鄂宣圳、李庆、汪子权、钟宜典、吴婧钰

指导教师:曹先彬、谢晋东、王一博

项目简介:项目面向隧道、矿井、工业设施等复杂高危场景,研发具备无GNSS自主定位、弱光环境目标识别及多机协同作业能力的智能无人设备体系。通过核心技术创新,提升复杂环境下定位精度与微小目标识别能力,实现多机系统的协同探索与快速响应。项目成果已在朔黄铁路等应用作业,支撑高危领域“机械化换人”,为多领域提供安全高效的无人化解决方案。

“灵翼智联”——基于多模态人机协同控制的无人机群混合现实指挥平台

参赛组别:本科生创意组

申报单位:飞行学院

团队成员:柴子阳、张朝、冯厚桦、程梁、曾楷瑞、杨俊豪、吕家旺、杨洋、陈越凡、董恒君、黄兵、梁珈铭、吴嘉豪

指导教师:李可、谢刚

项目简介:本项目针对现有人机交互系统延时高、效率低、控制难等问题,研发了一款多模态人机协同控制无人机群混合现实指挥平台。该平台支持手势、触控、语音等多种交互方式,基于前端路径规划和后端轨迹优化算法实现了人机协同决策,并依托自主研发的智能算法,能够有效缩短控制信号的识别时间,具有准确率高、操作简便和交互性强的特点。该平台可在电力巡检、无人救援、快递运输等民生领域广泛应用。

星肺共鸣——空间应用型的呼吸可视化和仿生肺泡器官芯片及系统研究

参赛组别:本科生创意组

申报单位:生物与医学工程学院

团队成员:谢典彤、赵一旭、陈师尧、孙凯瑞、刘颖燃、邓子正、王美翔

指导教师:郑付印、樊瑜波

项目简介:本项目是一项航天医学与生物技术融合项目,开发面向空间应用的仿生肺泡器官芯片系统,模拟微重力下的肺部功能,提供航天任务肺部健康管理与地面肺病研究工具。核心产品是仿生肺泡器官芯片,采用蜻蜓翅膀微结构设计,集成实时监测、呼吸力学调控与成像技术。系统可模拟肺部病理反应,支持药物筛选,测试川芎嗪对肺部感染的疗效,具有高效抗炎作用。项目愿景是助力深空探索与全球健康,推动中药应用与生物技术融合。

产业赛道

极温智控——航空级智能微结构热管理解决方案领航者

申报单位:机械工程及自动化学院

团队成员:徐以蒙、赵景煜、李怡辰、李梓榕、郭骐骥、李常可、刘晓彤、郭啸

指导教师:赵睿

项目简介:本项目专注于新一代高效智能热管理系统的研发,依托团队多年沉淀的尖端技术,聚焦民用航空、新能源汽车与AI数据中心等场景,提供更轻量、更高效、更具成本优势的热管理方案。核心产品为一系列以高精度微结构换热器为核心的智能热管理模块(含毛细管式与微型波纹式换热器),集成碳纳米管智能传感系统,并采用自主开发的柔性装配工艺,可在高温高速气流与剧烈温变等极端工况下实现毫秒级散热与精准温控。项目愿景成长为横跨航空航天与民用市场的热管理解决方案领航者,以自主可控的先进解决方案填补国内高端空缺,助力绿色航空与高效能源产业高质量发展。

(素材来源:校团委)

(审核:李建伟)

编辑:贾爱平