北航新闻网11月20日电 历史是最好的教科书,文化是心灵的营养剂。党的二十大明确提出“用好红色资源”的要求,习近平总书记对学校思政课建设作出“以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基”的重要指示,为我们开展实践育人、文化育人工作提供了根本遵循。坐落于北航校园内的航空航天博物馆,是传承弘扬以“空天报国”为内核的北航精神的重要载体,这里不仅是飞机、火箭的陈列场,更是一本立体的、鲜活的、能呼吸的“大思政课”教科书。近年来,依托学校实施的“大思政课”一院一品计划,马克思主义学院深度挖掘校内特色场馆资源,积极协同校外红色文化资源,牵头完成了“博物馆里的大思政课——以航天精神为主题的场景式大中小学思政课一体化建设”项目,打破传统思政课的“课堂边界”,让思政教育从书本理论走向实践现场,完成了一场从“知”到“行”的深刻蜕变。

创新案例设计 把理论和实践“联”起来

“同学们,现在我们面前的这架‘北京一号’,是1958年由北航师生大干一百天,亲手设计、制造完成的飞机。它不仅是新中国第一架自主设计、自主制造的轻型旅客机,更是我们北航人‘自力更生、艰苦奋斗’精神的象征。”项目负责人、马克思主义学院教师张超站在“北京一号”的机翼下,向同学们讲授“北京一号”的故事。教科书上多次出现的“自主创新”,此刻与眼前这个60多年前的“手搓飞机”产生了奇妙的化学反应。大家仰头看着铆钉密布的机身,眼神里不再是面对枯燥概念时的迷茫,而是充满了震撼与思考。

马克思主义学院教师在航空航天博物馆现场授课

作为教育部和北京市“大思政课”实践教学基地,航空航天博物馆不但是北航师生的精神家园,更是深受广大中小学生喜爱的科普场所。2023年开始,马克思主义学院付丽莎教授负责的北京市学校思政课“青年名师工作室”与海淀区、昌平区深度合作,聚焦大中小学思政课一体化案例教学创新,依托航空航天博物馆设计了涵盖小学、初中、高中和大学四个学段的教学案例,在北京市“大思政课”实践基地数字地图上线,受到广泛好评。

海淀区双榆树小学学生在航空航天博物馆举办少先队新队员入队仪式

项目团队成员、北航校史与文博馆馆长支媛媛说:“我们一直以来坚持面向社会公众免费开放。依托北京航空航天大学学科优势,定期开展科技与科普主题活动,如讲座、实践、培训、参观等。这里不仅是北航校情校史教育基地、航空航天类课程教学实践基地、航空航天国家级实验教学示范中心的重要组成部分,也是开展青少年爱国主义教育的重要基地。”

长期以来,思政课面临的一大挑战是理论与现实的“两张皮”。马克思主义学院将博物馆的海量资源转化为精准的“教学案例库”。每一架飞机、每一台发动机背后,都关联着一个深刻的理论命题:从“歼-10”看自主创新的紧迫性,从“长二捆”火箭看团结拼搏的集体主义精神……在场馆之中,案例不再只是道理的佐证,而是真正成为联接理论和实践的桥梁,让理论变得可触摸、可感知、可理解。以“身边事”解析“天边理”,把思政课讲出专业情,已经成为北航“大思政课”的鲜明标识。

创设特色场景,让思政课“活”起来

探索“大思政课”改革创新,关键在于把思政小课堂与社会大课堂有效融合。项目团队在航空航天博物馆打造“爱国奉献 知行合一”为主题的大中小学思政教育一体化活动。“以前觉得历史是封存在书本里的,但在这里,历史‘活’过来了。它告诉我,爱国不是一句口号,是面对技术封锁时的咬牙攻坚,是无数个不眠之夜的执着坚守。”一名在航空航天博物馆参与“实景课堂”的中学生这样说。2025年,案例获评北京市大中小学思政“实景课堂”优秀案例,在航空航天博物馆录制的实践教学资源入选教育部“大思政课”手绘地图。

开发校内场馆资源的同时,项目团队积极引导学生走出校园,依托北京市众多红色场馆开展场景化的“大思政课”。在香山革命纪念馆,学生置身于中共中央“进京赶考”的第一站,真切体会“两个务必”与“自我革命”之间的内在关联,感悟马克思主义执政党建设的历史脉络;在大栅栏街道,学生直面中国特大城市基层治理的鲜活样本,从社区更新的实践中体会以人民为中心的发展思想;在白浮泉公园,大学生和小学生共同探索大运河源头,感受千年文脉与当代生态文明建设的交融。这种强烈的“现场感”,极大地深化了学生对国情、社情的认知。

“习概”课实践教学在香山革命纪念馆开展,知行书院学生结合展品分享感悟

组织仪器学院学生与昌平实验二小学生在大运河源头开展“大思政课”共建活动

“我真正理解了作风建设是自我革命的有效途径,是党历久弥坚、长盛不衰的力量所在。”北航知行书院2024级本科生邹简对在香山革命纪念馆进行的“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课实践教学印象深刻。灵活新颖的形式能够激发学生学习的热情,但更重要的是价值观的引领和塑造,通过场景化的教学创新,项目团队将宏大的国家叙事、崇高的价值追求,转化为学生可理解、可共鸣、可践行的日常信念。

实现价值共创,让学生“动”起来

最有效的学习是主动探索,最成功的教育是双向奔赴。在博物馆的互动体验区,一场特殊的“项目制学习”成果展示会吸引了众人的目光。由北航学生组成的团队,向参观者讲解他们基于馆藏资料设计的“未来飞行器”概念图。“在查阅‘神舟’飞船返回舱资料时,我们不仅学到了技术知识,更深刻地理解了‘严谨细致、万无一失’这八个字在航天领域千钧之重的分量。”项目组同学说,“和思政老师一起讨论,让我们意识到,科技创新必须行驶在正确的价值航道上。”

“项目制学习”团队成员在航空航天博物馆现场学习

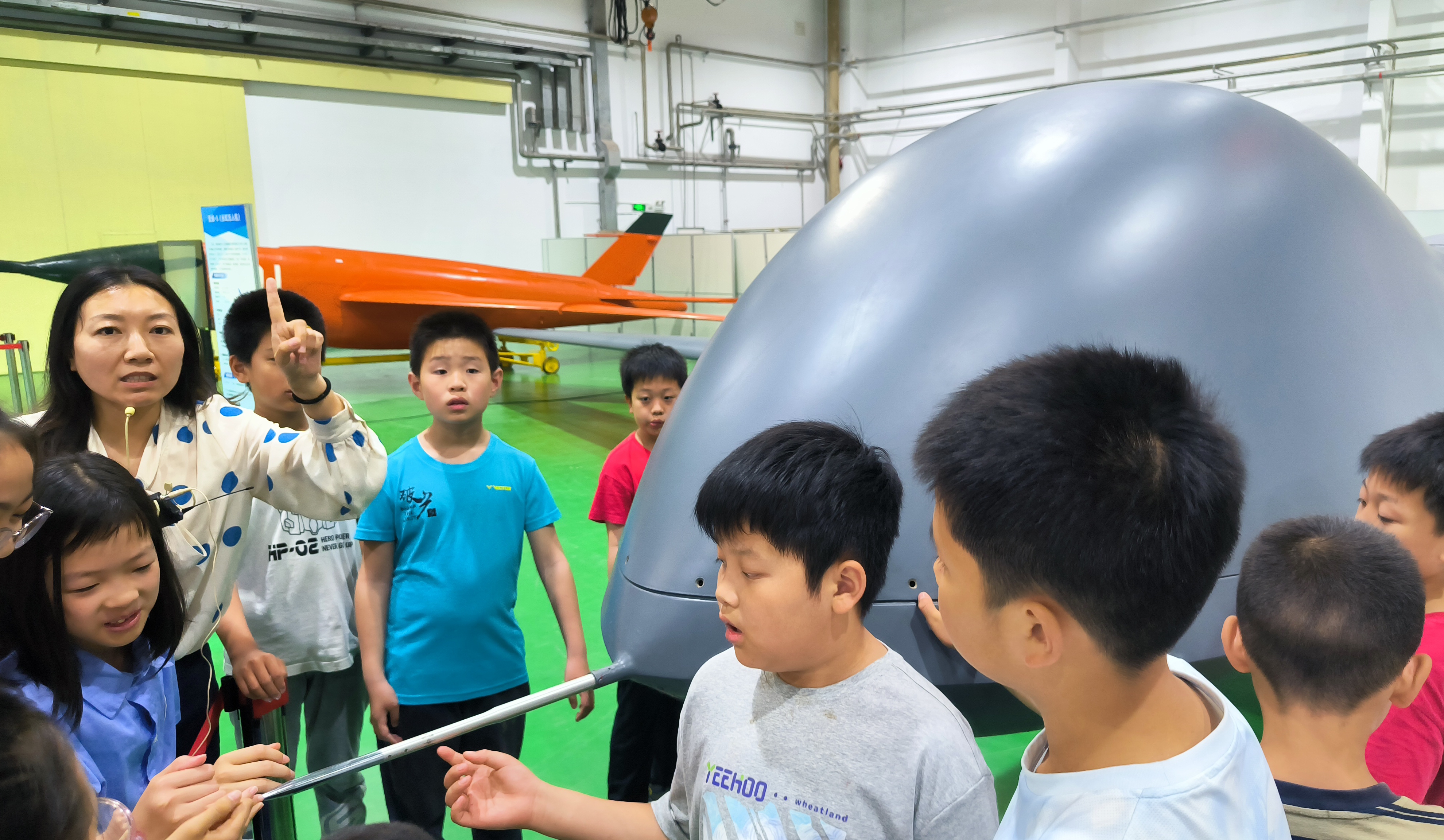

在无人系统研究院的实验场馆里,北京航空航天大学附属小学的学生争先恐后地触摸无人机展品,当听到老师提到这就是庆祝新中国成立70周年阅兵时飞过天安门广场上空的同款机型时,大家眼睛里闪过自豪的光芒。在平时难得一见的展品面前,同学们主动地提出各种问题,与老师互动频繁,思政教师参与其中,价值引领水到渠成。

北京航空航天大学附属小学学生在无人系统研究院上现场课

过去,学生走进博物馆,大多是以“旁观者”的身份走马观花,如今,这一局面正被彻底改变。项目团队的实践打破了“你讲我听”的单向灌输模式,构建了一个师生“价值共创”的学习共同体。在这里,老师从“主演”变为“导演”,学生则从“观众”变为“主角”。这个过程,极大地激发了学生的“主人翁”意识。师生在共同探究中相互启发、彼此成就。

漫步在航空航天博物馆,我们看到的不仅是国之重器的威严,更是一种育人理念的生根发芽。通过“联起来” 的系统设计、“活起来” 的场景赋能和“动起来” 的主体激活,这里已然成为一座“没有围墙的思政课堂”。它证明,当思政课真正走出方寸教室,融入民族复兴的伟大叙事,它便能获得无限的生机与活力,在年轻一代的心中,播下空天报国的种子,并激励他们向着更高更远的未来,奋飞不辍。

(素材来源:马克思主义学院)

(审核:赵义良)

编辑:贾爱平