北航新闻网7月29日电(通讯员 陆俊旭)近期,北京航空航天大学耿立升教授及其合作者在奇特强子态理论研究领域取得重要进展,成功预测了一种全新的奇特强子态———三体强子分子态。这一理论发现为深入探索非微扰量子色动力学(QCD)的本质以及强子的内部结构提供了崭新视角。相关研究成果以“Implication of the Existence of Bound State on the Nature of , and a New Configuration of Exotic State”为题,于7月16日发表于物理学著名期刊Physical Review Letters。中山大学吴天伟助理教授(2021年博士毕业于北京航空航天大学)为第一作者,兰州大学刘明珠青年研究员(2020年博士毕业于北京航空航天大学)、北京航空航天大学耿立升教授为通讯作者。

作为现代粒子物理学的基石,标准模型是描述基本粒子及其相互作用最成功的理论框架。其中,QCD是描述强相互作用的理论,在高能区表现出渐进自由性质,使微扰计算成为可能;然而在低能区,强耦合效应导致QCD高度非微扰,这给从夸克-胶子层次理解强相互作用带来了巨大挑战。因此,强子(由强相互作用束缚形成的复合粒子)成为研究低能QCD的重要载体,其结构、谱学和动力学性质对揭示强相互作用的本质至关重要。

1964年,盖尔曼和茨威格独立提出夸克模型,成功解释了当时已知的所有强子。依据该模型,强子可分为由正反夸克组成的介子或由三个夸克组成的重子。夸克模型取得巨大成功,盖尔曼因此荣获1969年诺贝尔物理学奖。过去二十年间,全球多个大型科学实验装置陆续观测到一系列难以用传统夸克模型解释的奇特强子态,为研究强相互作用机制和探索新型强子结构开辟了新方向。现有研究表明,强子-强子相互作用在奇特强子态形成中扮演关键角色,许多此类态的内部结构可能包含显著的强子分子态成分。这自然引出一个核心科学问题:自然界中是否存在由三个强子结合形成的分子态结构?

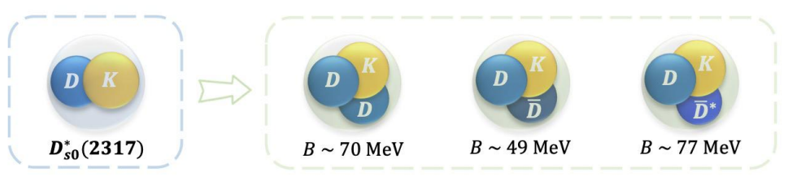

自2019年起,耿立升教授团队针对这一前沿问题开展系统研究。基于D介子与K介子组成的分子态(DK分子态)理论模型中的关键粒子—— ,该团队率先预言了DDK等三体分子态的存在(如图1所示)。然而,此类三体分子态研究面临两大挑战:其一,易与能量相近的两体分子态发生混合;其二,在实验上明确观测其存在巨大困难。

,该团队率先预言了DDK等三体分子态的存在(如图1所示)。然而,此类三体分子态研究面临两大挑战:其一,易与能量相近的两体分子态发生混合;其二,在实验上明确观测其存在巨大困难。

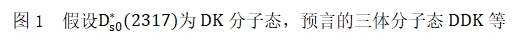

近期,该团队在理论研究上取得关键突破。他们聚焦于具有特殊量子数(表示该粒子自旋J=0、宇称P=1、电荷共轭宇称C=-1)的 系统,首次理论预言了一个理想的三体分子态候选者,如图2所示。该态拥有独特性质:不仅有效规避了与两体分子态的混合,也显著减弱了与QCD裸态的耦合,从而大幅提升了其在实验上被探测的可能性。

系统,首次理论预言了一个理想的三体分子态候选者,如图2所示。该态拥有独特性质:不仅有效规避了与两体分子态的混合,也显著减弱了与QCD裸态的耦合,从而大幅提升了其在实验上被探测的可能性。

耿立升教授团队采用模型无关的DK相互作用势,结合有效场论框架与高斯基展开方法,完成了这一开创性预言。该新粒子态被命名为 X(4310),其理论结合能约为数十MeV(兆电子伏特)。此项研究一方面丰富了强子谱系,另一方面为理解强子间复杂的多体相互作用机制提供了关键理论依据。理论预测表明,X(4310) 粒子有望在欧洲核子研究中心大型强子对撞机上的 LHCb实验的Run 3和Run4运行期间收集的数据中被观测到,可能的发现途径是B介子的衰变过程。若该预言获得实验证实,将是三体强子分子态存在的首个确凿证据,并有望为解决 粒子分子态组分的长期争议提供决定性支持。

粒子分子态组分的长期争议提供决定性支持。

本项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目经费的资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/3gbb-ms8c

(审核:王菲)

编辑:贾爱平