北航新闻网8月24日电(通讯员 杨贤达)光固化3D打印技术,以其无需模具即可成型和快速制造复杂结构的独特优势,在生物医学领域受到了广泛的关注和研究。然而,在医用增材制造领域,商用化的光固化3D打印设备仍面临着一些技术挑战:目前,直接用单一材料实现打印件力学性能梯度分布的可调性较为困难,这限制了其在需要多种力学环境的医疗器械和临床场景中的直接应用;虽然灰度打印技术能够在一定程度上实现梯度功能打印,但其可能导致表面树脂单体固化不完全,从而引发严重的生物毒性问题;打印后的表面层纹结构可能会在临床使用过程中促进细菌的粘附,这可能引起严重的感染问题。

针对上述技术难点和挑战,北京航空航天大学生物与医学工程学院、生物力学与力学生物学教育部重点实验室、国家医学攻关(医工结合方向)“高端医疗装备与器械”产教融合创新平台、北京生物医学工程高精尖创新中心樊瑜波教授/李介博副教授团队联合天津医科大学口腔医院韩建民教授团队,成功开发了多波长动态光固化结合离心处理的3D打印设备,并实现了功能梯度无托槽矫治器的安全高效制造。通过多波长分步固化策略结合离心后处理技术,在保持材料机械性能梯度分布可调的同时,显著提升了生物相容性并降低了表面的细菌粘附率。该研究工作以“Multi-Wavelength Centrifugal Processing Enables 3D Printing of Functionally Graded Medical Devices: Construction and Validation of Mechanically TunableOrthodontic Aligners”为题发表于增材制造领域著名期刊《Additive Manufacturing》(IF=11.1,中科院1区top)。樊瑜波教授、李介博副教授和韩建民教授为该文的共同通讯作者,北京航空航天大学博士研究生尹心承为论文第一作者,北京航空航天大学为第一完成单位。

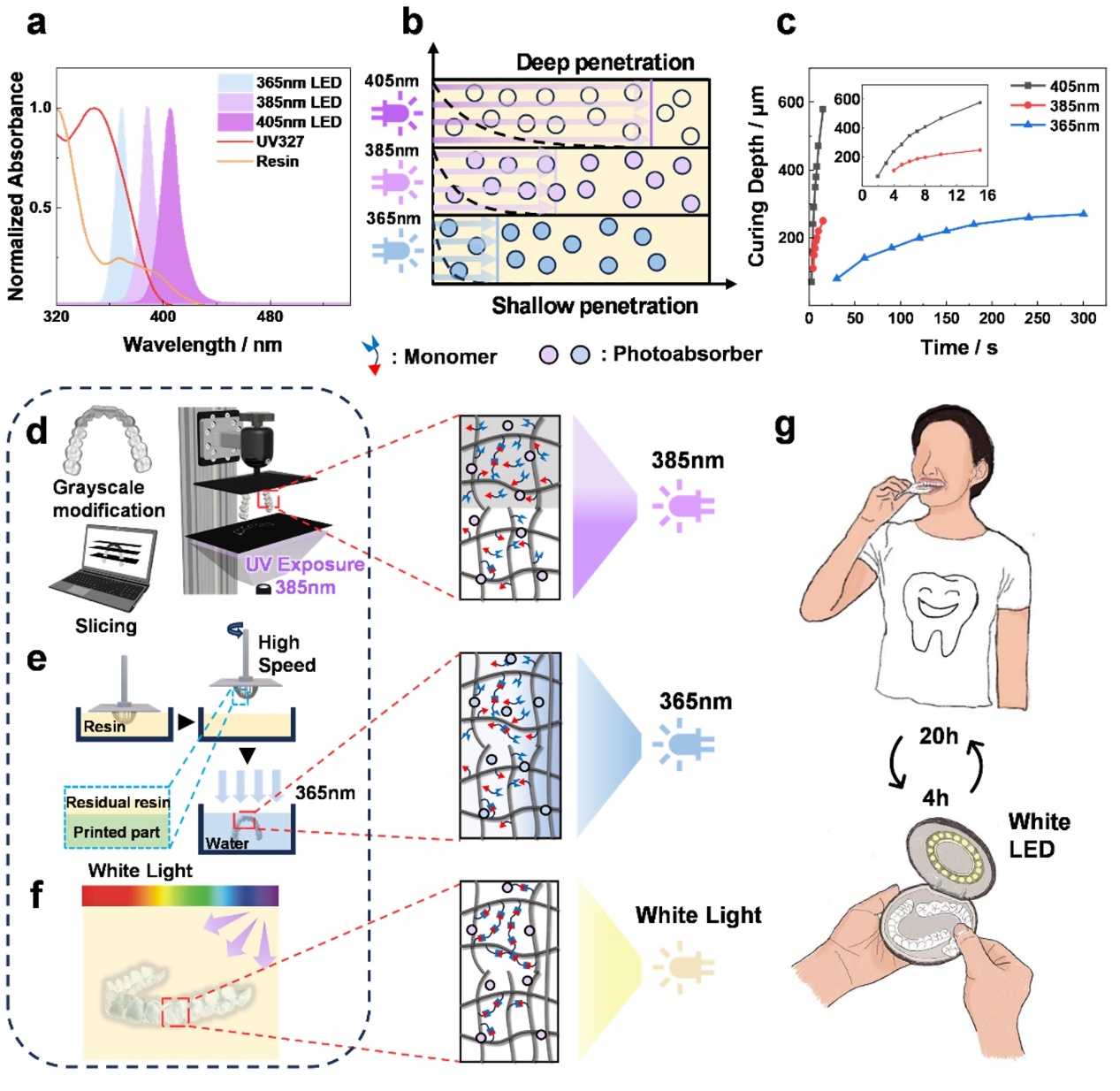

本研究自主研发了灰度调控DLP打印系统及离心后处理装置。采用单一光敏树脂(TC-85)添加0.5%波长选择性吸收剂UV327,替代传统多树脂交替或正交光反应材料,消除材料交叉污染风险。通过双波长分步固化(385nm构建梯度+365nm表面强化),离心涂层技术解决表面缺陷与透光率问题,省去机械抛光工序(图1)。

图1. 功能梯度矫治器制造流程及原理

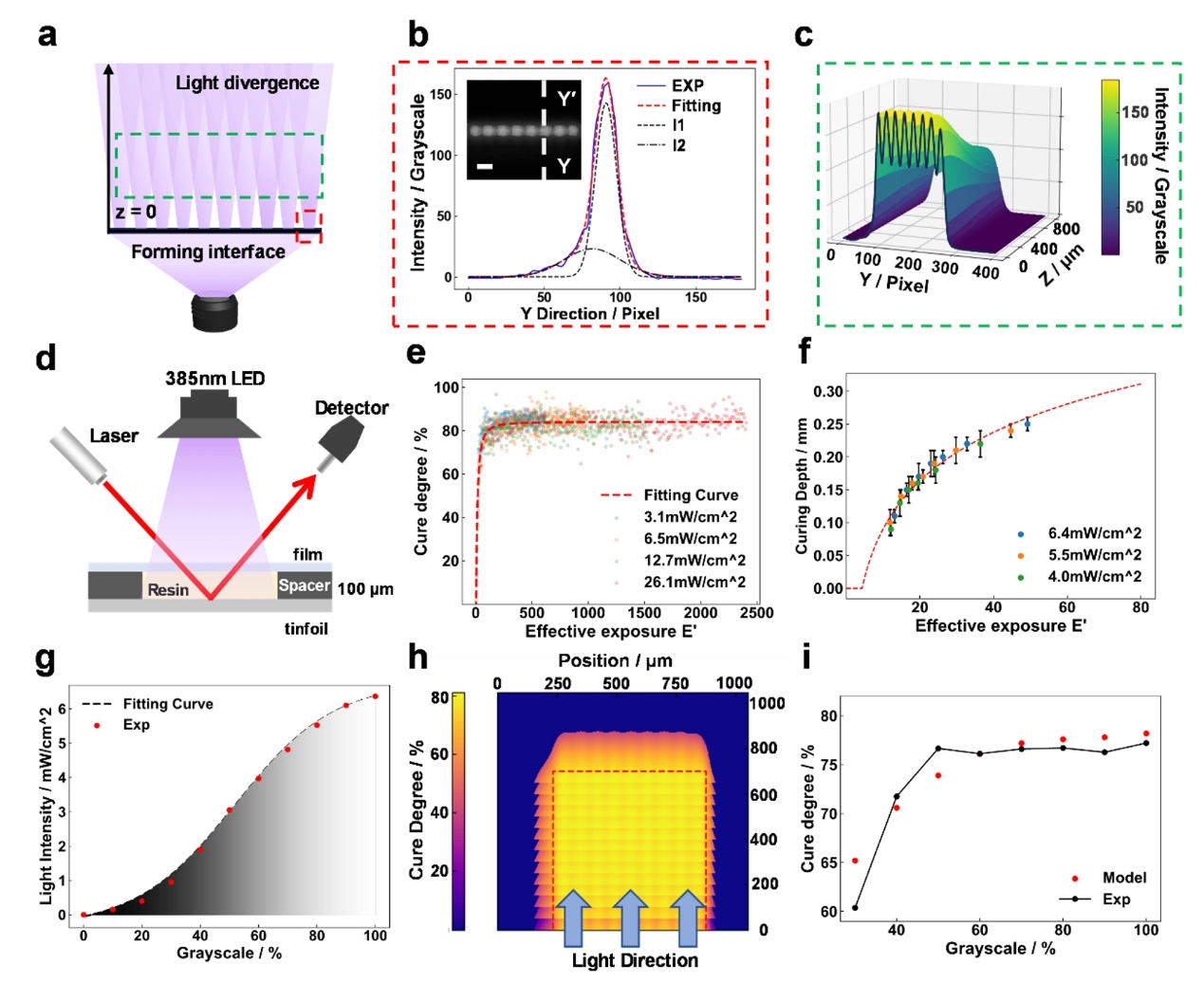

本研究通过整合光场模拟和光聚合动力学,开发了用于预测树脂多层打印的数学模型。模型采用双高斯光束方程拟合像素光强度分布,并引入缩放有效剂量概念来量化非线性的固化动力学行为。实验验证了灰度梯度的固化度与理论预测一致,通过优化,矫治器制造最大尺寸误差控制在≤7%,为高精度梯度打印提供了理论基础(图2)。

图2. 树脂固化模型建立及优化

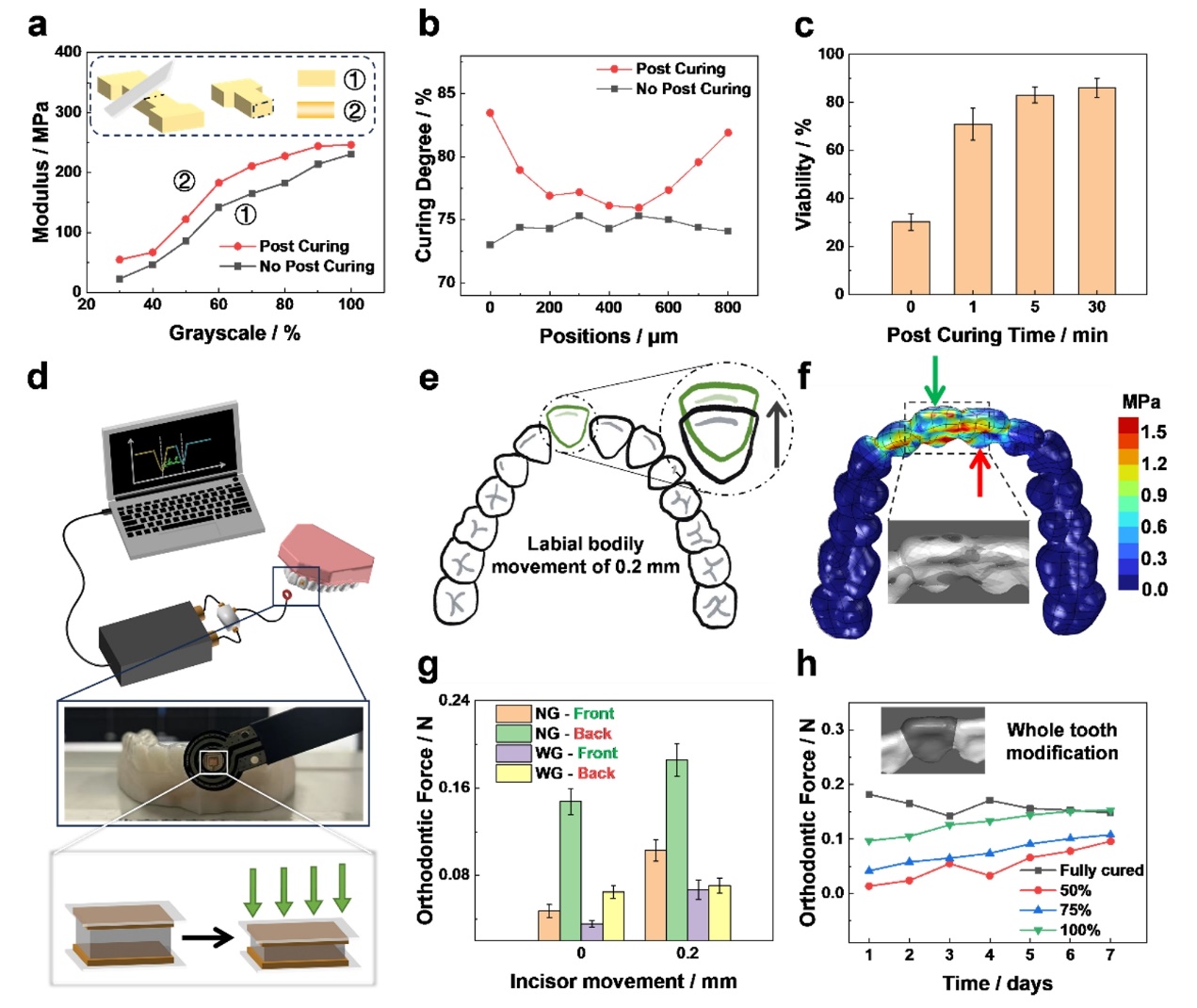

本研究系统评估了梯度材料的力学特性和生物安全性。通过365nm光二次固化后,实现了模量梯度时空调控(54.4 MPa至246.2 MPa)内部DoC分布显示浅层强化效果显著。生物相容性测试证实:未二次固化样品细胞活性仅30.2%,而30分钟固化后活性达86.1%±3.9%,有效抑制了残留单体的浸出。在采用本团队自主研发的齿力智视系统[Medicine in Novel Technology and Devices 2024, 21, 100282]进行力学验证中,灰度控制将非目标牙受力降低61%,并通过7天白光照射监测证明应力松弛缓解和模量持续提升,优化了治疗可预测性。(图3)。

图3. 矫治器机械性能与生物相容性表征

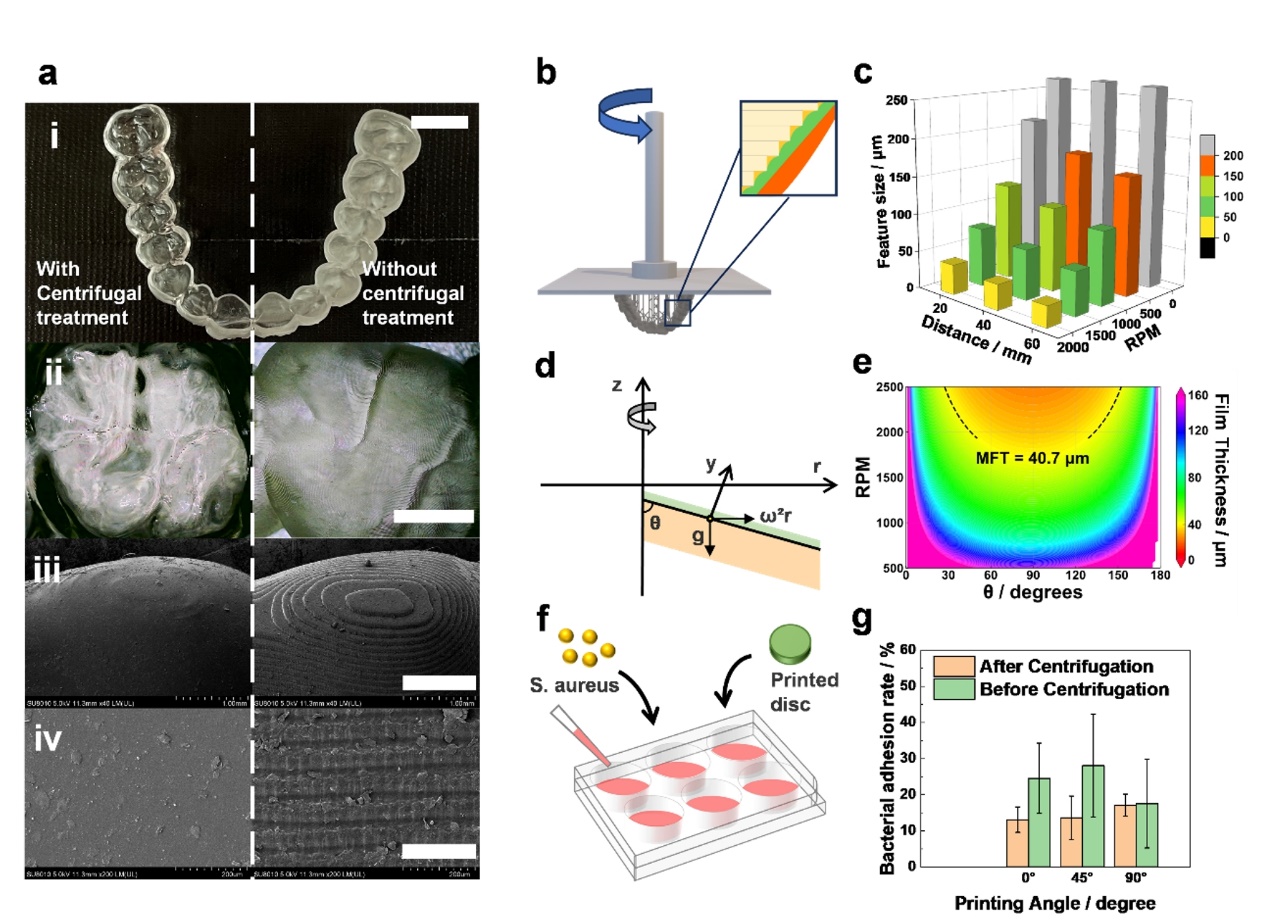

本研究基于倾斜旋转板流体动力学建立了离心涂层的厚度模型,对离心处理的参数对表面缺陷和功能的影响进行了分析。离心涂层能够有效填充层阶结构,将透光率从2.7%提升至53.4%,表面粗糙度显著降低,并减少了表面细菌的粘附率,为减少口腔微生物风险提供了可靠方案(图4)。

图4. 矫治器表面性能评估

综上所述,本研究通过自主研发新型3D打印设备,以无托槽矫治器的直接3D打印制造为典型应用案例,实现了基于功能梯度医疗器械力学性能的时空调控,并兼具生物安全性和抗菌性能。该技术未来可扩展到需要时空力学调控特性的各种功能性医疗器械的研发中。该研究得到了北京自然科学基金海淀联合基金(L232109)的资助。该工作核心技术已经授权国家发明专利ZL202410150581.0。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.addma.2025.104930

(审核:李德玉)

编辑:贾爱平