北航新闻网11月3日电(通讯员 周小朋)近日,北京航空航天大学物理学院张高龙教授与意大利合作者在19F(p,αγ)16O 天体物理反应率研究方面取得重要进展。该研究采用特洛伊木马间接测量方法,首次成功提取了11千电子伏共振峰的共振强度,并获得较以往研究显著偏低的反应率。相关研究成果已于10月29日被物理学期刊《Physical Review Letters》在线发表,文章标题为《Measurement of 19F(p, αγ)16O reaction reopens the fluorine conundrums in stars》。这一新结果对当前氟元素丰度预测提出了挑战,重新引发了对该领域尚未解决的钙丰度关键科学问题的关注。北京航空航天大学2025届博士毕业生苏学斗(现任职于中国科学院上海应用物理研究所)为第一作者,北京航空航天大学张高龙教授、意大利南方国家实验室INFN-LNSMarco La Cognata 教授、意大利帕多瓦大学Marco Mazzocco 教授为通讯作者。

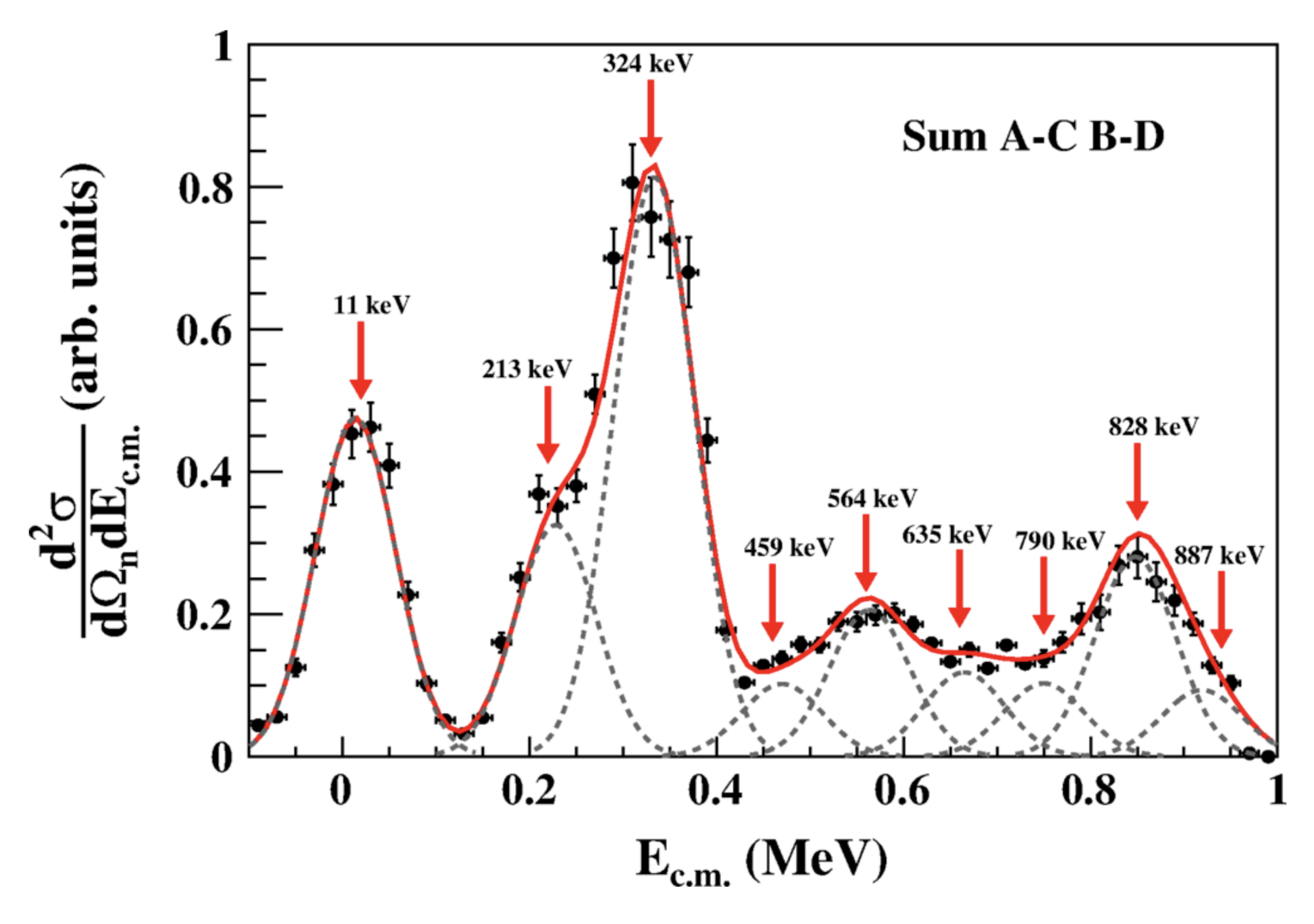

氟是核天体物理研究中的关键元素之一,可作为探究多种重离子核合成过程的重要探针。目前观测结果仅确认渐进巨星是其来源之一,但现有模型仍无法完全解释实验观测得到的氟丰度。为解决这一问题,需对氟元素生成与消耗相关核反应截面进行精确测量,尤其是其主要消耗通道——19F(p,α)16O反应。此外,该反应还对理解恒星碳氮氧循环突破及解释Population III星中钙元素丰度具有重要意义。近期针对 19F(p,αγ)16O反应的天体物理S 因子外推研究显示,其在天体物理能区可能出现数个量级的增长。由于直接测量在低能区面临极大困难,本研究采用“特洛伊木马“间接方法对该反应进行了测量,首次清晰观测到11千电子伏的共振峰。基于实验测得的共振参数,计算了天体物理S因子及反应率,发现其显著低于以往基于外推拟合的结果。这一发现对理解银河系中氟的起源以及Population III星中钙元素的丰度问题具有重要影响。

本研究主要实验在意大利南方国家实验室(INFN-LNS)实验装置上开展,得到了意大利国家核物理实验室(INFN)、中国国家留学基金委以及“111引智基地”等项目的资助。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/cq71-jy7s

(审核:王菲)

编辑:贾爱平