他翻山越岭,矢志求学,从平均海拔4500米的藏区来到北航,曾因课业压力陷入自我怀疑,却奋起直追成功逆袭;他笃学力行,回馈相助,撰写130页数理笔记无私分享,在志愿活动中彰显青春担当;他心系桑梓,情归西部,毕业后响应“西部计划”奔赴新疆,反哺那片养育他的西部大地。他是空间与地球科学学院2025届本科毕业生普布。

雪域启程,骤陷迷津

普布的故事,始于西藏松多村——一个被群山环抱的小村落。孩童时期对群山之外世界的探索,让他渐渐接受了“一山之后还是一山,小溪没有尽头”的现实。

普布家门前的山

2021年,他怀揣梦想,手持北航录取通知书,第一次离开家乡,独自踏上北上的列车。那时,他不禁幻想,自己就是故事的主角。但是,普布却以“惊心动魄”的方式开启了他的大一。第一学期,他的三门主课(数学分析、高等代数、基础化学)全军覆没。高中被动学习的方式让他在大学难以适应,虽然尝试提前复习,但成绩依然不理想。后来他回忆,最困扰他的不是挂科,而是找不到有效的学习方法。

普布抄写的课本内容

普布收:“‘知易行难’这四个字的重量,只有真正背起时才知道它能压垮脊梁。让那时心高气傲、踌躇满志的我坦然承认‘我远不如人’?我做不到。”

困境思变,奋起直追

大一下学期的网课学习为普布争取了宝贵的调整期,让他得以冷静审视学业现状,重新锚定航向。

通过分析成绩单,他清晰认识到问题的核心:挂科的10学分均来自数学类课程。困境并非源于懒惰,症结在于数学思维尚未建立与贯通。面对大二更繁重、更深奥的专业课程,他深知容错空间极其有限,必须在学习方法上实现突破,将落后的学分全力追回。

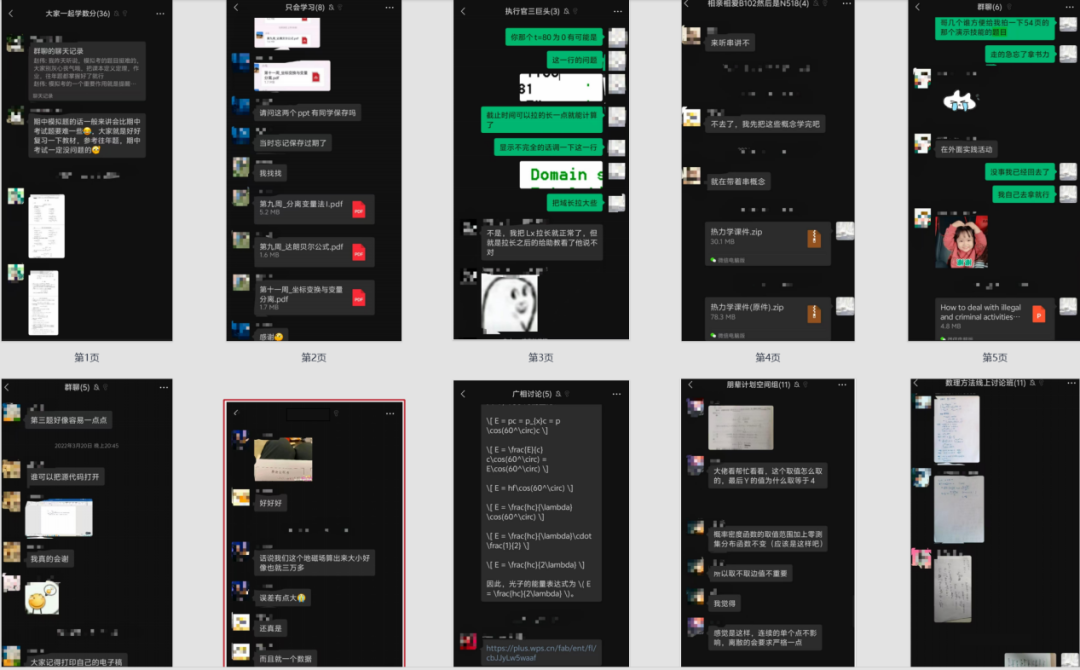

幸运的是,辅导员持续给予他关切与指导,学长学姐慷慨地分享学习经验,室友和朋友更是并肩作战的战友——他们毫不保留、倾囊相授,这些几乎成了那段艰难日子里支撑他前行的氧气。他开始加入学习小组,在思想的碰撞中,他逐步摸索出“通读—精学—深究”三段学习法。

普布加入的线上学习小组

第一阶段“通读”:快速梳理课程脉络与知识框架,做到心中有谱。

第二阶段“精学”:聚焦历年真题重点与高频易错点,针对性突破,合理分配精力。

第三阶段“深究”:对核心难点或兴趣领域,深挖到底,啃透为止。

方向明确后,坚持不懈终见成效。大二学年,他成功修平所有学分,成绩单再无刺眼的红色警告。这股上升势头延续至大三上学期,当他刷新教务系统页面,看到本学期结果那行清晰的“通过”字样时,巨大的喜悦驱散了过往的阴霾。

他终于,追上了!

投身科研,协作攻坚

随着学业逐渐步入正轨,普布开始有余力探索学业之外的更多可能。一次偶然的契机下,他应同学邀请组建团队,开启了“大学生创新创业训练计划”(大创)的科研之旅。

那时,科研对他而言是教科书里模糊的概念。仅仅是读懂一篇专业论文,对他来说就是一座难以翻越的大山。

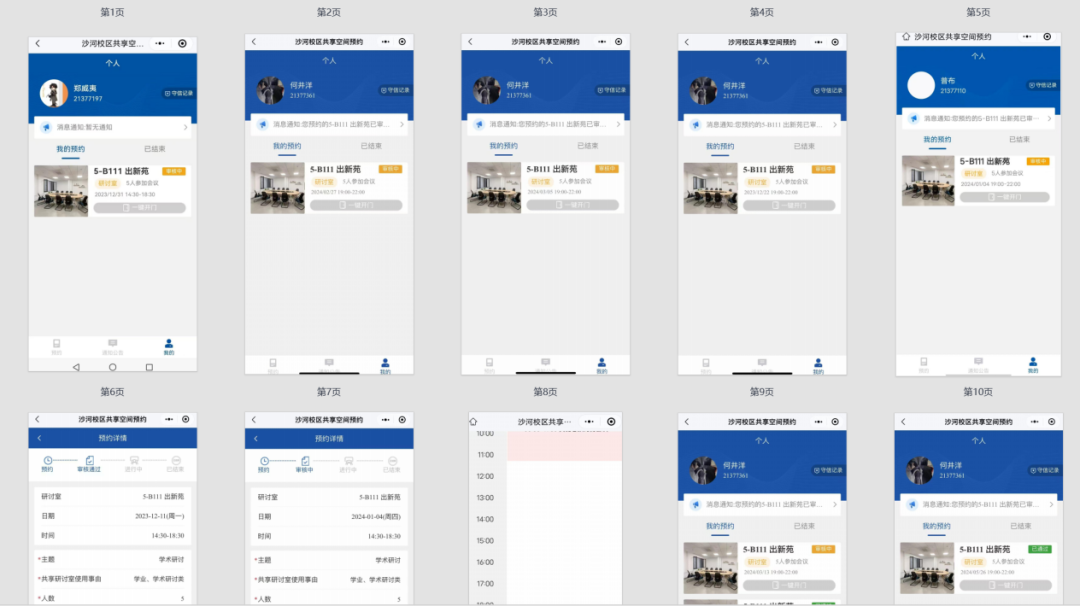

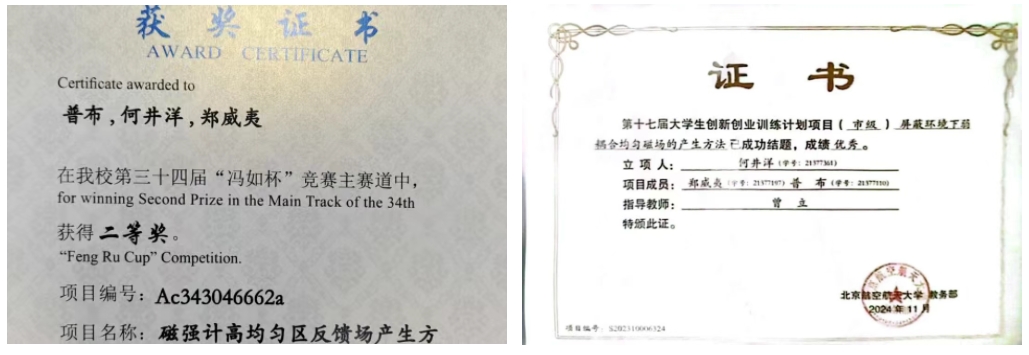

聚焦于《磁强计高均匀区反馈场产生方法的研究》这一具有挑战性的课题,三位科研新手决定抱团取暖,共同成长。他们建立了定期组会制度,从最初的围着餐桌边吃边讨论,到每周二下午的固定例会,再到周三至周五的“临时加场”。西区“一站式”5-B111公共研讨室见证了团队无数个钻研的日夜,自2023年10月28日首次组会至2024年6月11日最后一次讨论,刨除假期,他们每周至少一聚,持续了119天。

普布的出新苑预约记录

这段经历让普布深刻体会到“以讲代学”的力量——为了在讨论中清晰阐述概念或推导过程,必须自己先透彻理解并能严密组织语言。这种压力,成为了驱使他深入理解每个细节的巨大动力。

普布与小组同学在出新苑讨论问题

以赤子之心赴约,大地必以春华秋实相赠。在投入超过200个日夜的持续努力后,团队在北航“冯如杯”竞赛中,成功斩获二等奖。这份荣誉带来的欣喜,不似惊涛骇浪,却如静水深流——是对理论设想转化为可行方案的肯定,更是对团队协作攻坚所付出心血的最好回报。

心系桑梓,归途如虹

回望这段跌宕起伏的求学之路,普布深感北航的环境改造了他,学院的关怀为他保驾护航,朋友的陪伴与个人的坚持助他走出低谷。将课本知识应用于解决实际问题的实践经历,让他更深刻地领悟到知识的力量:它不仅是个人进步的阶梯,更是理解与改善脚下世界的钥匙。

回望那个在群山间眺望远方的孩童,再看向今日的自己,一个信念日益坚定:每一份被命运眷顾点亮的微光,最终的归宿都应当是照亮前路上更多摸索的身影,回应那些曾经温暖过自己的光芒。

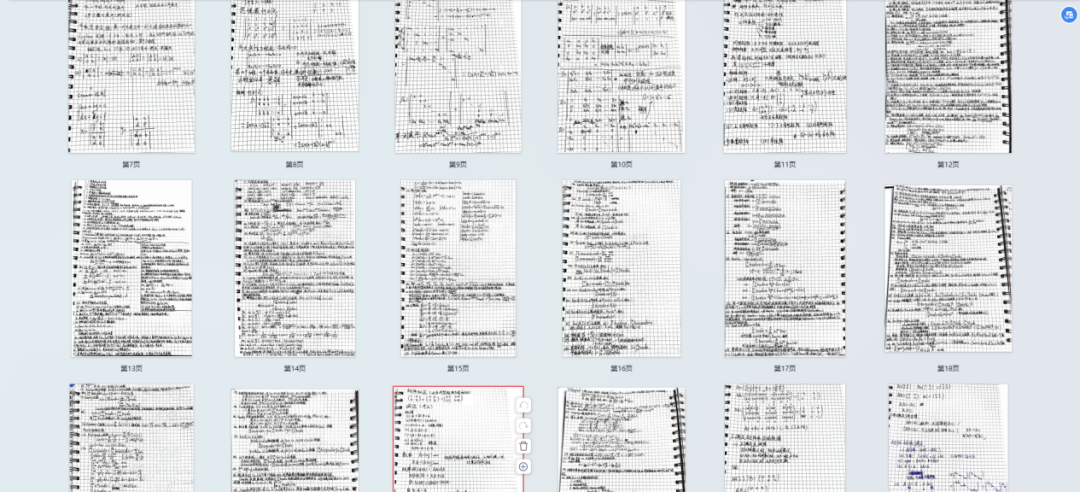

因深谙基础薄弱者的困惑,他倾注心力,用最平实语言拆解数理难题,在个人网站上整理发布了多达130页的“数理笔记”——希望能为那些曾经像他一样在概念迷宫中打转的学弟学妹,省却几分摸索的崎岖,减少一丝理解的障碍。

普布所撰写的数学物理笔记

当学业步入平稳的大四,普布开始面临毕业抉择。在学院组织部两年的工作经历、社团活动的协作、志愿服务的付出,都极大地丰富了他的阅历,拓广了眼界。

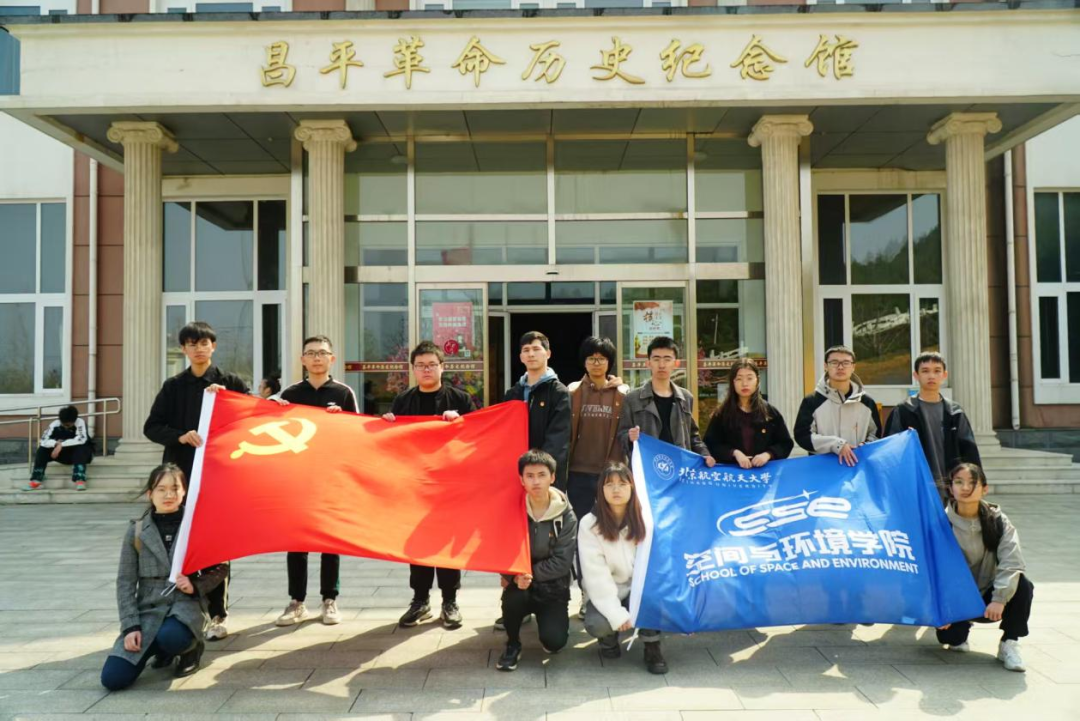

普布全过程策划参与的清明祭英烈活动

然而,贯穿四年时光、始终牵引他思绪的,是对养育他的西部大地那份深沉的眷恋。他深知自己是幸运的,北航托举了他的梦想。这份幸运也伴随着来自家乡的无声叩问:那些在山坡间一同奔跑的笑靥,他们脚下的路途如今通向何方?

那些记忆中的画面不断回放:北上列车启动时窗外灼灼的目光;学业低谷期,未能踏入大学校门的朋友给予的坚定鼓励;那些因生活重负或环境所限,无奈中断学业、渐行渐远的身影……他仿佛看到了无数个“昨日之我”的缩影——那或许就是我未被命运眷顾的另一种可能。

普布在长江大桥上与朋友的留影

身为西部的儿女,他深知那片土地正哺育着无数个如同当年自己一样,渴望着被看见、被支持的“昨日之我”。而今日他所拥有的一切——北航赋予的知识与视野,困境磨砺出的坚韧意志,以及团队协作赢得的认可。不正是为了此刻的“回馈”与“播撒”吗?

四年前,他从青藏高原来到北航。如今,怀揣对未来的期盼,他毅然选择参加大学生志愿服务西部计划,从北航启程,奔赴天山戈壁。此刻,他愿坚定地伸出双手,一如当年北航和空间与地球科学学院向他伸出的坚实臂膀,稳稳握住那些穿越时空的期盼之手。

路的尽头,是他与群山签下的无声约定。

(素材来源:微言航语 空间与地球科学学院)

编辑:贾爱平