北航新闻网1月6日电(通讯员 刘倩楠)为响应“质量强国”国家战略,贯彻全国教育大会精神,整合质量与可靠性行业资源,推动新时代质量与可靠性专业教育发展, 2022质量与可靠性专业教育联盟年会暨2022“可靠性+”人才培养校企合作论坛于2022年12月25日在线上举办。本次会议由北航可靠性与系统工程学院主办,可靠性与系统工程学院的领导老师、从事质量与可靠性专业人才培养的5所兄弟高校、来自质量与可靠性行业的43家企业事业单位的110余名嘉宾和校友,以及学院学生代表参加会议。

本次会议的主题是“产教融合,校企协同,自主培养新时代卓越工程师”,旨在总结交流质量与可靠性专业教育联盟年度工作,提升校企协同育人能力;举办人才培养校企合作论坛,探讨新时代质量与可靠性人才培养新模式、新举措。

12月25日上午,2022质量与可靠性专业教育联盟年会通过线上会议平台正式举行。会议发布了质量与可靠性教育联盟实践教学成果宣传片,系统总结展示了“基于校企协同、通专融合的1+X模式质量与可靠性专业实践教学体系构建与实践”的成果,以此庆祝质量与可靠性专业教育联盟成立五周年。

可靠性与系统工程学院院长林京致欢迎辞,回顾了质量与可靠性专业教育联盟的建设历程,阐释了今年年会的主题,强调产教融合、校企协同,实现高校人才培养与企业关键核心技术攻关同频共振是自主培养新时代卓越工程师的重要内容,希望联盟各成员单位以实践教学为载体,以科技创新为纽带,进一步完善合作共赢的长效机制。

联盟秘书处秘书长邵英华做质量与可靠性专业教育联盟2022年工作报告和质量与可靠性专业实践教学主题报告《产教融合,校企协同,自主培养新时代卓越工程师》,他总结了2022年度联盟工作,并从培养卓越工程师的时代背景、“1+X”模式的实践教学体系构建、质量与可靠性专业社会课堂建设、质量与可靠性卓越工程师培养范式设计等方面,系统介绍了质量与可靠性专业以工程需求为牵引、以实践教学为载体的全过程培养、全周期支持、全方位保障的卓越工程师自主培养“三全”范式,为进一步践行产教融合理念,发挥校企协同优势,培养符合高质量发展要求的质量与可靠性专业新时代卓越工程师提供了理念、路径和方案。

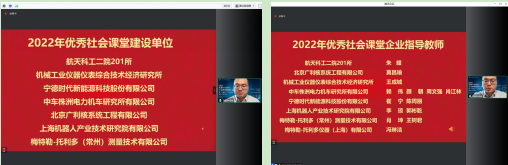

可靠性与系统工程学院党委副书记孙泽斌宣布了可靠性与系统工程学院2022年度优秀社会课堂建设单位获奖名单和优秀社会课堂企业指导教师获奖名单,对参与社会课堂建设的7家企业单位和14名企业导师进行表彰。

年会发布了《2022质量与可靠性专业人才培养与行业人才需求白皮书》。质量与可靠性专业教育联盟秘书处结合多年来对质量与可靠性专业毕业生的就业去向分析以及对学院2023届毕业生就业意向和各行业100多家企业的人才需求调研,总结形成质量与可靠性专业人才培养和行业人才需求白皮书。联盟秘书处高帅为与会嘉宾和师生做了详细解读,成为专业人才培养和行业技术发展的重要参考。

会议第二部分是“可靠性+”人才培养校企合作论坛。今年邀请到中国航空综合技术研究所质量与可靠性总师李永红、中国航天科工二院201所质量与可靠性研究室主任张生鹏、中国船舶集团综合技术经济研究院高级工程师常增柱、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所标准与检测中心主任王成城、中车株洲电力机车研究所有限公司RAMS工程中心主任助理汪旭分别就航空、航天、船舶、机械工业、轨道交通等领域的质量与可靠性专业技术需求、质量与可靠性专业人才需求、校企协同培养质量与可靠性专业人才等方面做了分享报告。大家一致认为,校企协同育人是质量与可靠性专业人才培养的有效途径,校企协同创新是质量与可靠性行业发展的重要推力。

可靠性与系统工程学院副院长马小兵做总结致辞,他总结了五年来联盟的建设成果:建设了一个专业特色突出、行业覆盖广泛的实践教学体系,形成了一个校企联合互动、组织协调高效的协同育人机制。他向关心质量与可靠性专业人才培养、支持质量与可靠性专业教育联盟发展的嘉宾、校友表示衷心感谢,并倡议大家共同努力,一同推动新时代质量与可靠性事业高质量发展,为国家培养一批又一批高质量的新时代卓越工程师。

质量与可靠性专业教育联盟是由北航可靠性与系统工程学院牵头发起,由国内外从事质量与可靠性领域人才培养、科学研究、工程应用、产品研发、管理服务、技术服务、创业投资的相关单位机构和个人等自愿组成的开放式社会团体。联盟宗旨是贯彻落实党的二十大精神,助力实施质量强国战略,聚焦新时代质量与可靠性专业人才培养和职业发展,整合质量与可靠性行业资源,探索校企协同育人模式,共同助力新时代质量与可靠性专业教育发展。

联盟将搭建校企协同育人平台,促进新时代质量与可靠性专业人才培养,促进新时代质量与可靠性行业交流合作,引领国内质量与可靠性专业教育发展,为实现中国工业转型升级和中国经济社会高质量发展做出贡献。质量与可靠性专业教育联盟成员分为单位成员和个人成员两种,前期主要通过校企合作平台,重点在质量与可靠性专业人才社会实践、生产实习、就业招聘、职业发展、行业调研等方面开展合作交流。

(审核:林京)

编辑:贾爱平