北航新闻网4月2日电(通讯员 孙磊 王津墨)近日,医学科学与工程学院樊瑜波教授、王雪林助理教授团队联合北京朝阳医院张希诺副主任医师在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》发表题为“可注射式铋基复合材料用于骨缺损修复实现骨肉瘤治疗和温和磁热骨再生(Injectable Bismuth-based Composite Enable Bone Defect Repair for Osteosarcoma Treatment and MildMagnetothermalBone Regeneration)”的论文。研究团队创新性的将低熔点铋基合金和临床骨水泥PMMA融合在一起,报道了一种可注射式铋基低熔点合金复合材料(BPCs),抗压强度提升252%,通过微创注射实现骨缺损精准填充,再利用交变磁场激活磁热效应,实现骨肉瘤治疗与促进骨再生。该研究攻克了传统金属内固定物需开放手术植入、及骨水泥产热损伤和功能单一等临床难题,为骨肿瘤切除术后修复提供“治疗-再生”一体化解决方案,创新了骨修复治疗模式。王雪林助理教授、崔紫亮(北航医工学院硕士研究生)和贾奇翰(北航材料学院硕士研究生)为论文第一作者,樊瑜波教授、张希诺副主任医师(北京朝阳医院)和王雪林助理教授共同担任论文通讯作者,北京航空航天大学医学科学与工程学院为论文第一完成单位。

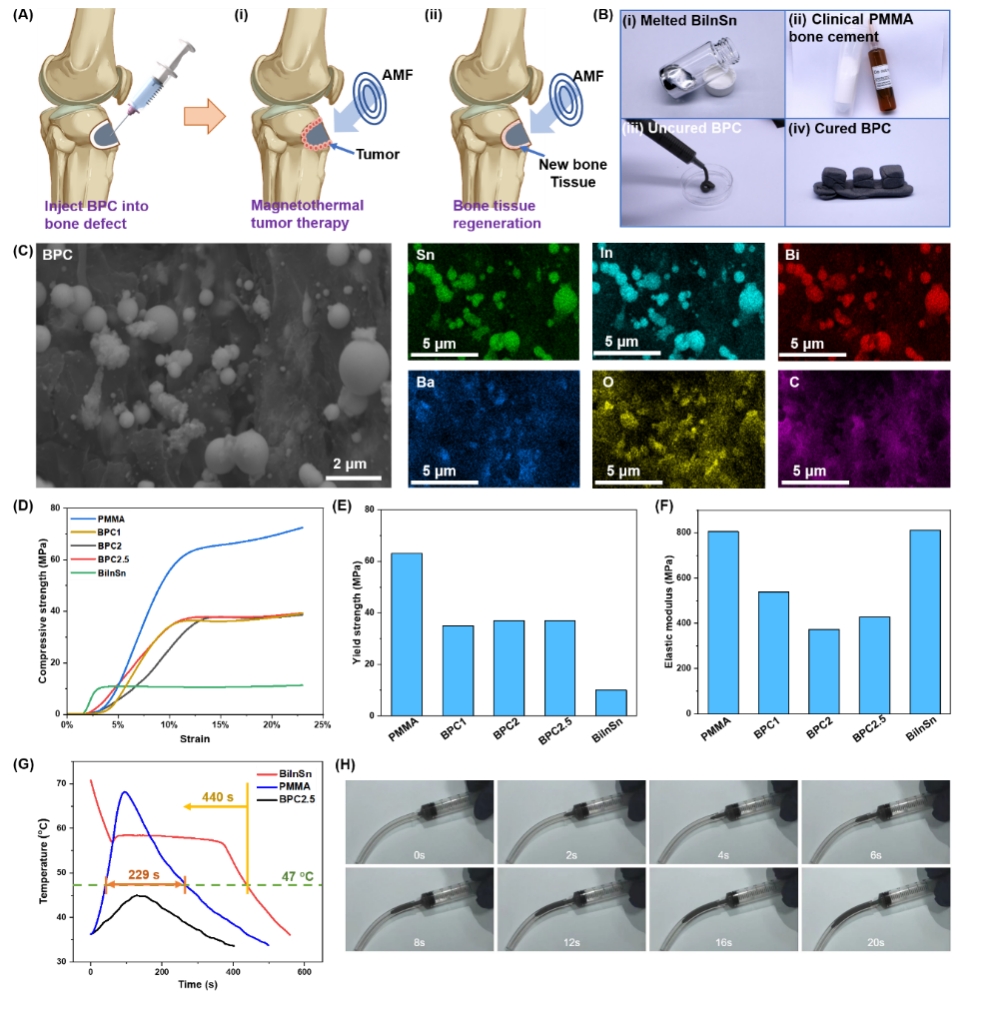

图1 可注射低熔点金属复合材料实现在体微创骨修复治疗的概念图

骨骼作为人体力学支撑与保护的核心结构,虽具备自愈能力,但病理性骨折、创伤性骨缺损及老年性骨质疏松等导致的临床修复仍面临严峻挑战。全球每年新增1.8亿例骨损伤病例,现有修复材料面临诸多瓶颈:钛合金因弹性模量失配引发应力屏蔽效应,且加工工艺复杂;镁/锌基可降解金属因局部pH骤变及降解动力学失控,易诱发炎症反应甚至二次骨折;PMMA骨水泥则受限于聚合高温(>80 ℃)致组织热坏死、固化后刚性不可调等问题。

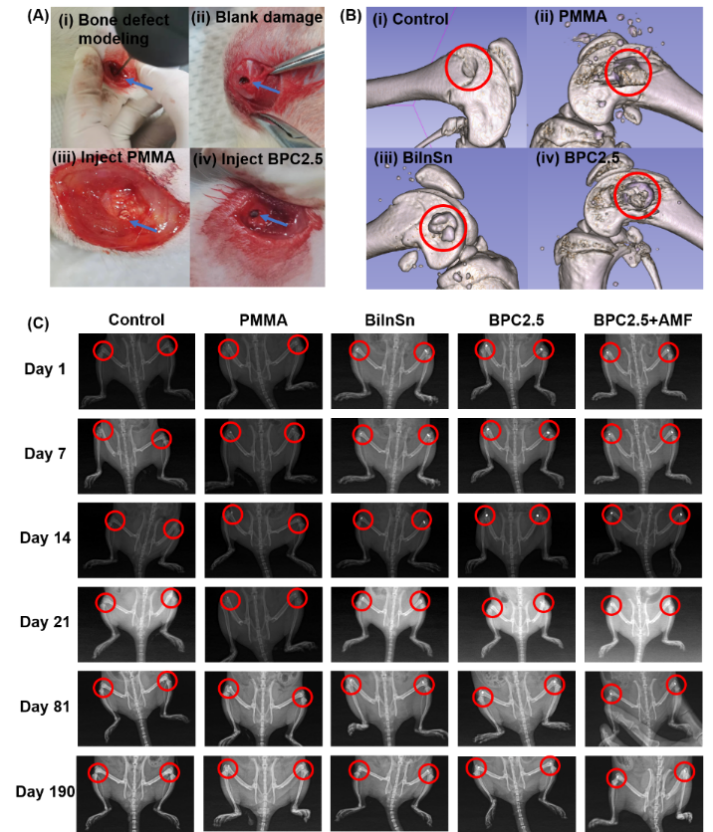

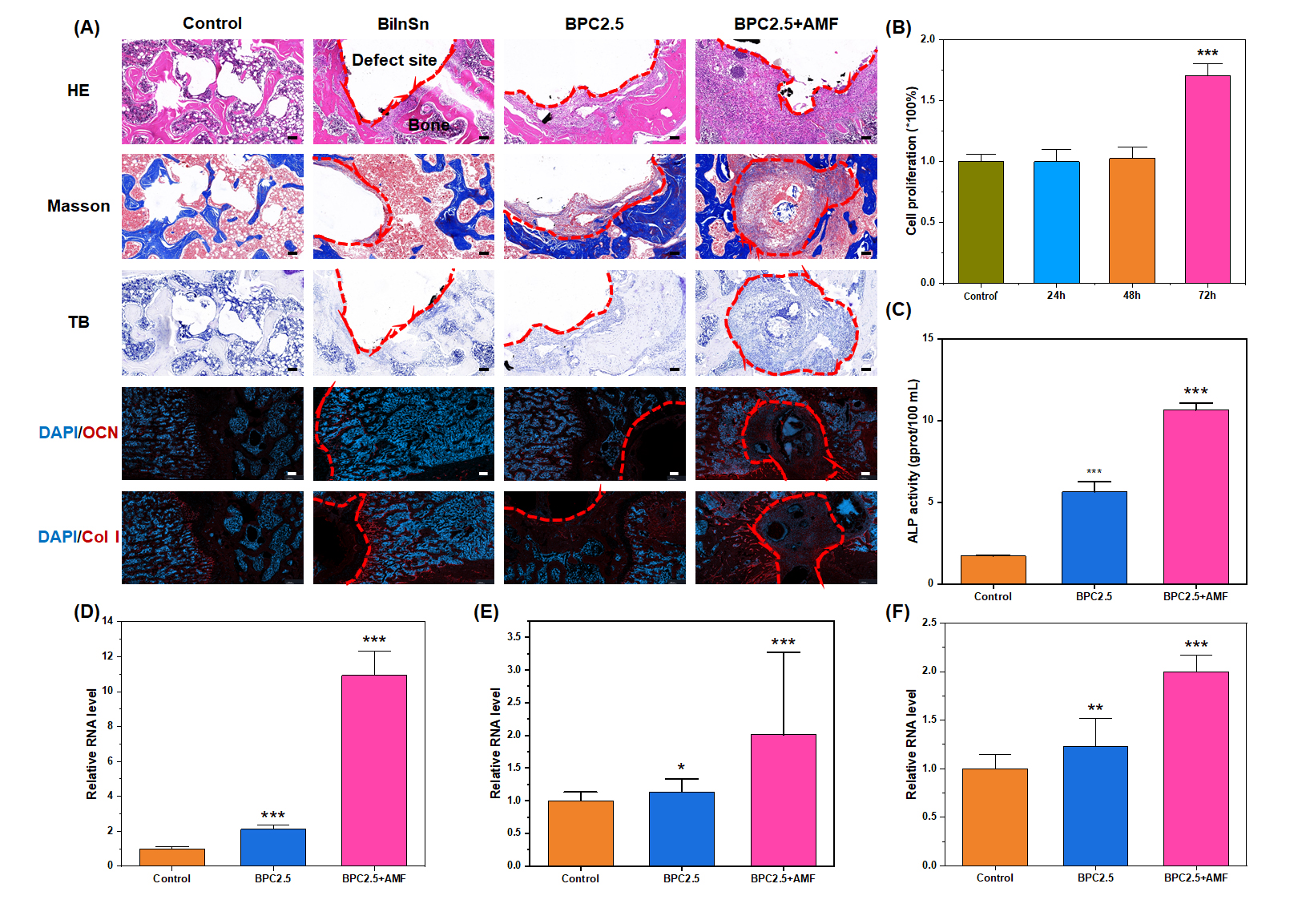

针对以上挑战,联合团队结合铋基低熔点金属和临床PMMA骨水泥,创新性地设计出兼具液态-固态相变特性的可注射合金复合骨修复材料。该材料通过微创注射实现骨缺损精准填充,抗压强度较铋合金提升2.5倍。PMMA的引入使得铋合金在保持流动性的同时有效降低骨水泥的聚合放热,复合材料的最高凝固温度不超过45 ℃,显著降低热损伤风险。金属的添加使复合材料在交变磁场下表现出明显的磁热效应,体外实验证实复合材料在交变磁场下可产生可控的磁热效应——43 ℃高温杀伤骨肿瘤细胞;41 ℃温和磁热促进成骨分化。在体骨肿瘤治疗实验表明复合材料可高效消融骨肉瘤并抑制肿瘤生长。同时超过6个月的X光成像观察,植入的复合材料未发生明显移位,表明铋基复合材料与骨组织的结合具有长期稳定性,能够有效填充缺损骨,并实现持久的修复效果。更进一步地,在交变磁场下对缺损骨进行处理,组织学染色结果显示温和的磁热作用可促进骨组织再生。最后通过材料的离子释放浓度检测、细胞毒性分析、以及大鼠的肝肾功能评估,证明了本研究所设计的铋基复合材料具有良好的生物安全性。总结之,可注射铋基复合材料通过协同增强的机械强度与磁热效应,创新地实现了微创原位骨修复、骨肉瘤抑制与骨再生精准调控,为未来复杂骨修复治疗提供全新策略。

图2 铋基复合材料的设计和表征

图3 铋基复合材料实现在体骨修复

图4 温和磁热骨再生的体内和体外研究结果

本研究从临床需求出发,致力于解决传统金属植入物需开放手术、PMMA骨水泥固化产热且生物活性不足等缺陷,通过开发铋基可注射复合材料突破性整合了低熔点合金磁热特性与可注射优势,并引入PMMA骨水泥改进其力学性能,实现微创原位精准填充与功能性骨再生。其独特的可注射在体成形方式和磁热特性将突破现有骨修复材料的应用局限,攻克现有材料无法兼顾治疗与修复的临床亟待突破的难题,推动骨修复领域的革新。该研究突破了传统材料局限,创新性地构建了低熔点金属原位3D成形技术体系,未来结合智能手术导航系统,将为骨科精准诊疗开辟全新路径。该研究有望推动骨修复治疗领域的变革,实现微创、全流程自动化精准骨科手术方式,为骨科治疗提供坚实的材料和技术支撑。清华大学刘静教授及团队为本研究提供了大力支持,本工作得到了北京市自然科学基金、国家自然科学基金和中央高校基本科研经费等的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202501317

(审核:樊瑜波)

编辑:贾爱平