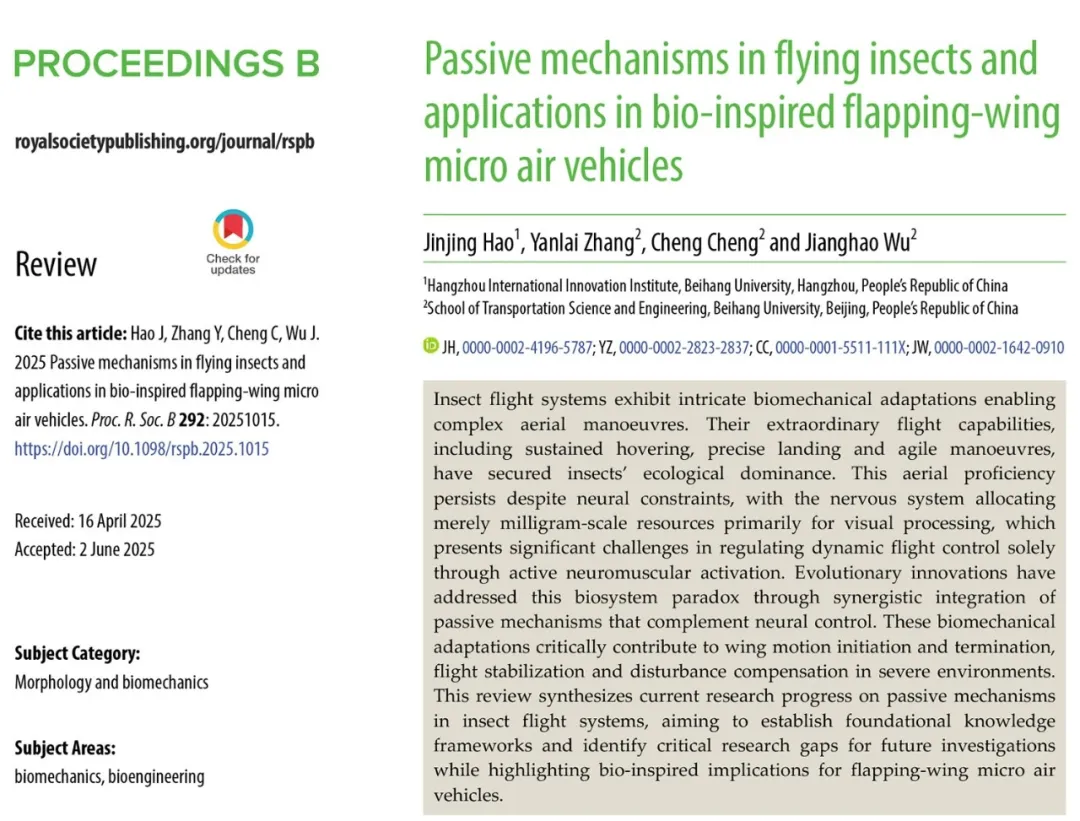

北航新闻网7月19日电(通讯员 郝金晶)近日,北京航空航天大学研究团队在《皇家学会会报B辑》发表了题为“Passive mechanisms in flying insects and applications in bio-inspired flapping-wing micro air vehicles”的综述论文,该研究系统梳理了昆虫飞行系统中被动机制的研究进展,阐释了仿生原理如何启发工程设计,提出了昆虫飞行力学的关键未解之谜,为新一代微型飞行机器人的研发提供了重要思路。

原文链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rspb.2025.1015

北航国新院为第一完成单位,北航国新院博士后郝金晶为论文的第一作者,北航副教授张艳来、博士研究生程诚为共同作者,北航教授吴江浩为论文通讯作者。

昆虫是地球上最古老的飞行生物,距今已有3亿年的进化历程,其卓越的飞行能力令人惊叹。然而,昆虫的大脑资源极其有限,超过60%都用于处理视觉信息,留给飞行控制的“算力”非常有限。昆虫如何在神经资源匮乏的情况下,实现高效、稳健的飞行呢?答案就在于被动机制。这些机制来源于固有的生物力学特性,无需大脑发出指令就能自动发挥作用,是昆虫高效飞行的重要因素。

图1:爱尔兰豆娘(Coenagrion lunulatum)

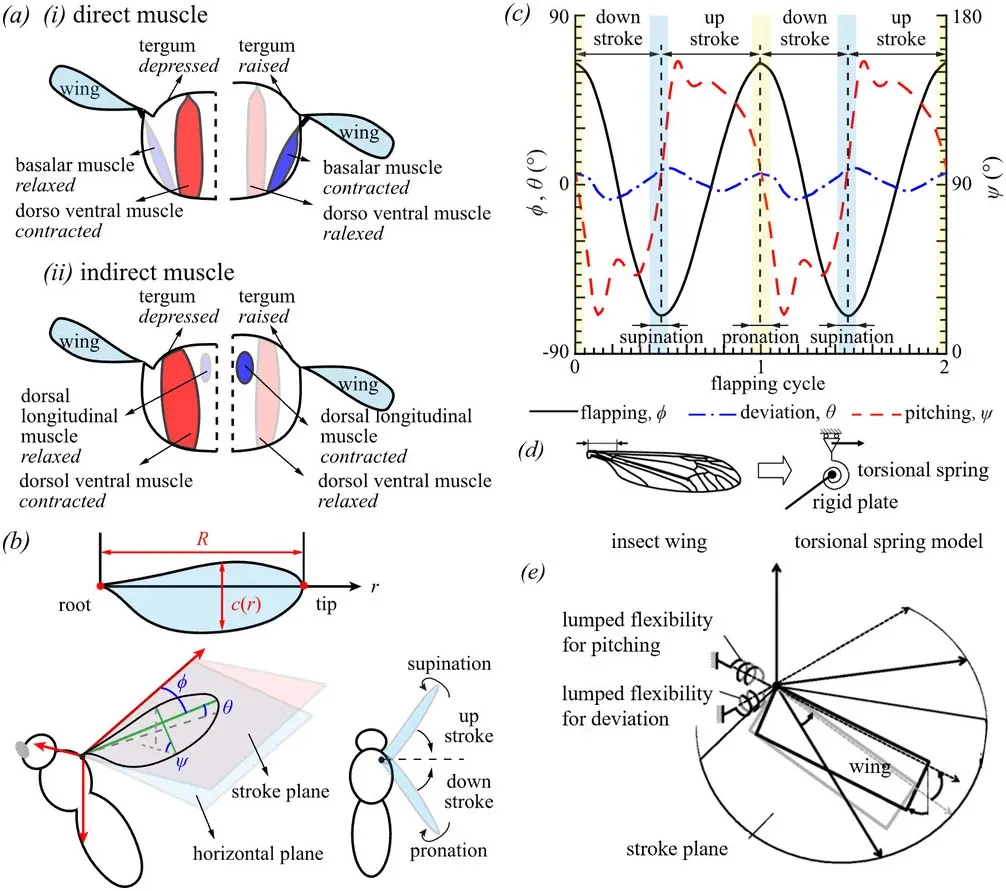

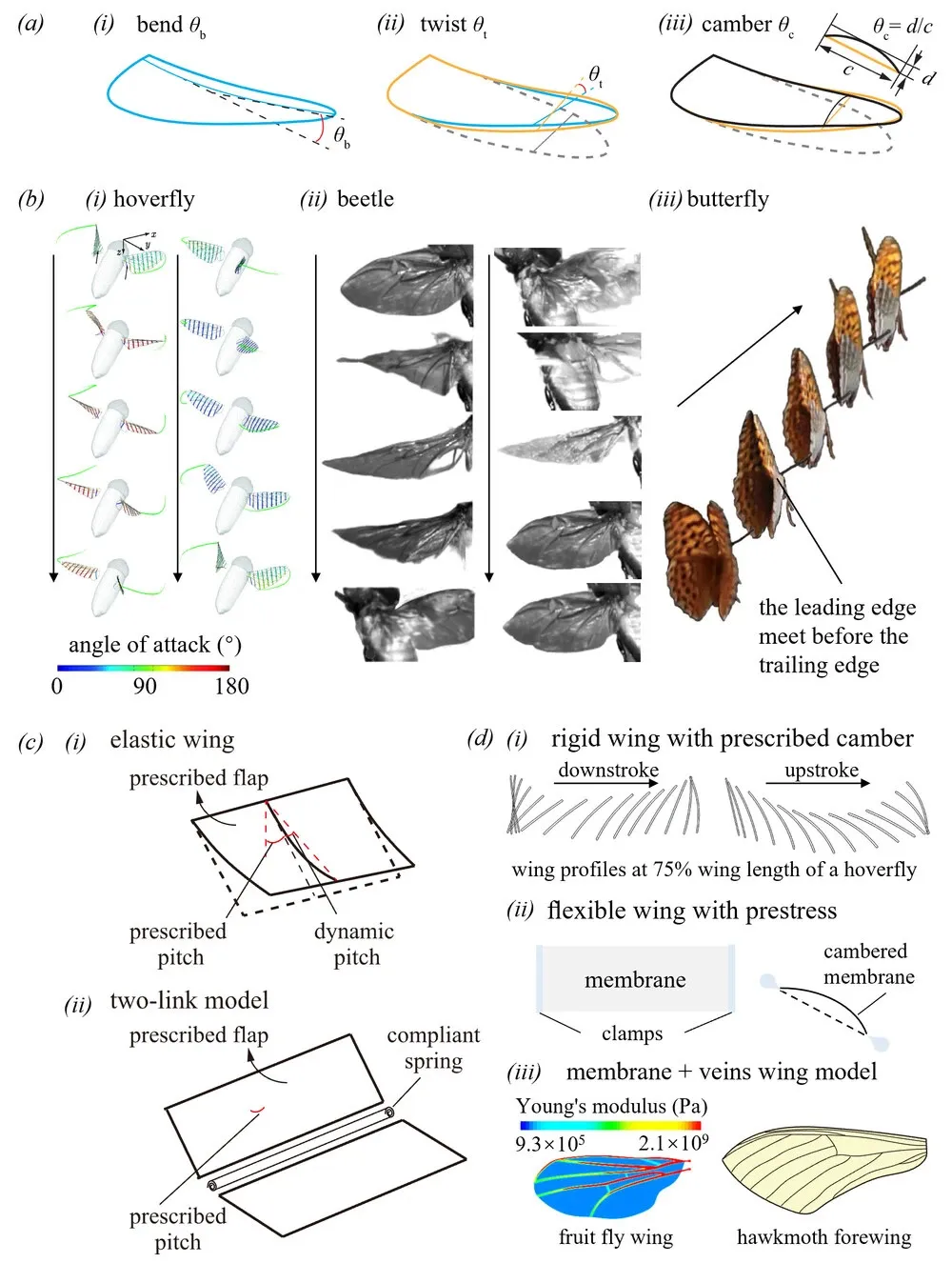

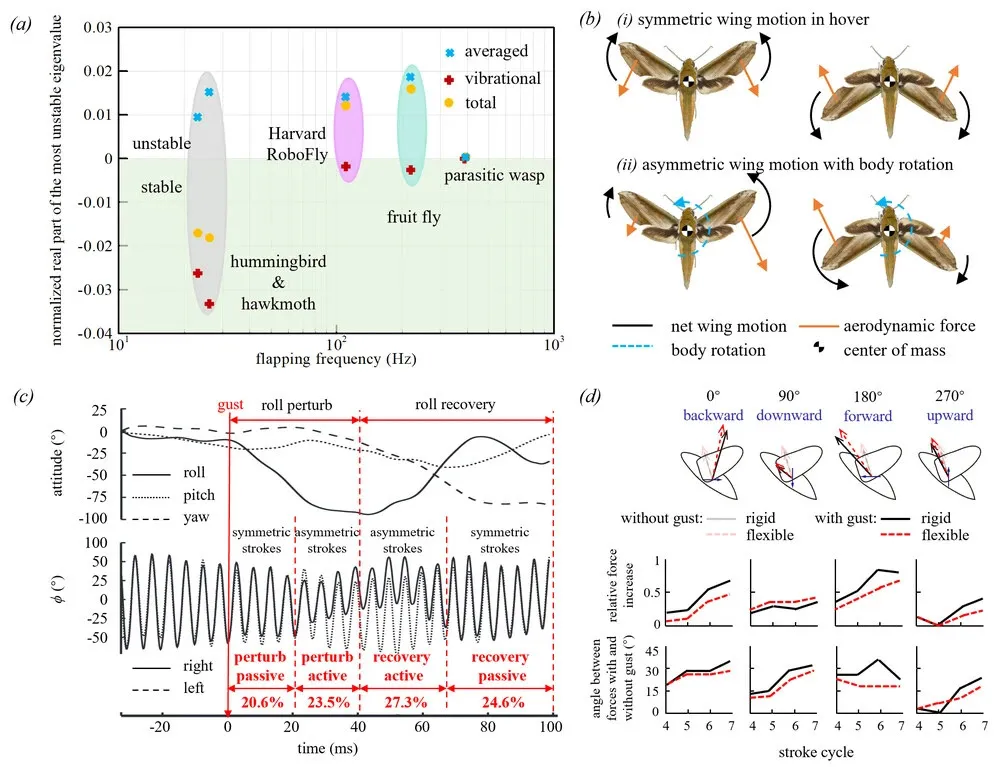

昆虫通过翅膀运动产生支持飞行的升力。身体两侧的翅膀通过胸腔内部的特殊结构实现机械联动,保持运动的同步和协调。同时,源于自身的材料柔性和褶皱结构,翅膀在运动过程中与周围空气相互作用而自发地变形,有助于增强升力、提升能量利用效率。在遭遇气流扰动时,气动阻尼伴随身体旋转而产生,帮助昆虫应对飞行稳定的挑战。被动机制与主动控制相辅相成,共同塑造了昆虫非凡的飞行本领。

图2:昆虫飞行肌肉与翅膀运动示意图

图3:昆虫翅膀变形示意图

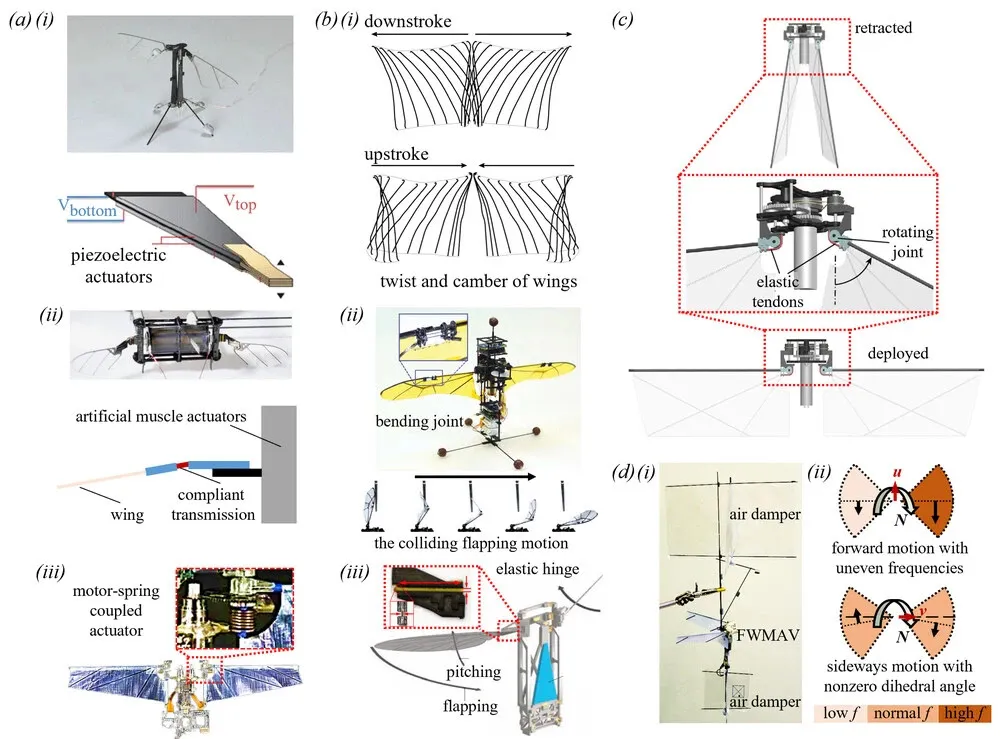

昆虫卓越的飞行能力,推动了可悬停扑翼微型飞行器的研发。通过模仿和改造生物飞行原理,研究人员已成功开发出多种原型机,实现了从毫克级到克级扑翼的飞行。科学家们希望通过从昆虫飞行中进一步汲取灵感,打造新一代微型飞行机器人。

研究者认为,进一步解码昆虫飞行中隐藏的被动机制,将是人造扑翼飞行器在稳定性、机动性及能效方面突破瓶颈的关键路径。相关研究不仅能破解昆虫飞行的进化密码,更将革新扑翼微型飞行器的设计。

图4:动稳定性与飞行控制示意图

图5:仿昆虫被动机制在扑翼微型飞行器中的应用

(审核:董卓宁)

编辑:王萌