北航新闻网4月24日电(记者 王晴 通讯员 冯佳界 赵欣玥/文 记者 邸白鹭/摄影)4月24日是第十个“中国航天日”,也是我国第一颗人造地球卫星东方红一号成功发射55周年。在第十个“中国航天日”来临之际,北航举办了“月宫一号”科普基地公众开放日、第十届航天文化节等系列活动,共庆第十个“中国航天日”。

“月宫一号”科普基地开放日

“为什么会选择黄粉虫作为食物之一?”“什么时候我们能去太空旅行?”“对我国航空航天的发展一直很关注,也为师生们能取得这些科研成果感到高兴!”

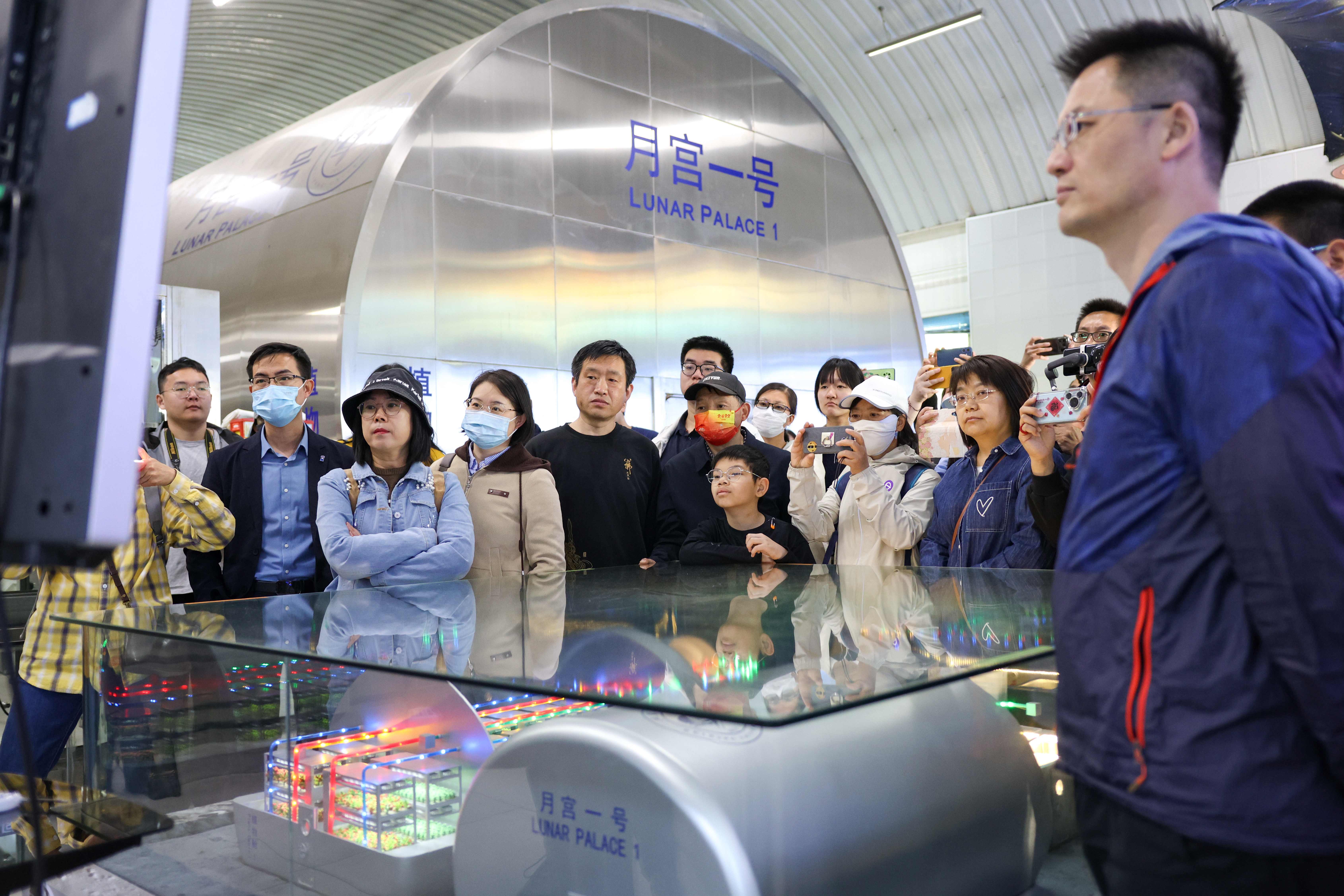

4月24日,“月宫一号”实验基地举行公众开放日,志愿者们通过“月宫一号”模型和视频,向观众讲解系统原理,讲解员话音轻落,来自全国各地的参观者们纷纷提出疑问。从晨露未晞的踉跄稚子,到暮色染鬓的银发长者,这场“科普盛宴”吸引了诸多航天爱好者的目光。

“月宫一号”是国际宇航科学院院士、北京航空航天大学生物与医学工程学院刘红教授主持研发的空间生物再生生命保障系统地基综合实验装置,是世界上首次成功实现了四生物链环的人工闭合生态系统,完成了世界上时间最长闭合度最高的密闭生存实验——“月宫365”,这不仅是我国航天科技的骄傲,更是人类探索地外生存的里程碑。

“未来我们都有机会从‘地球人’变成‘宇宙人’”,北航生物与医学工程学院教授、“月宫一号”总设计师刘红谈到,“希望通过举办科普活动能够激发公众对人类探索太空的兴趣和关注,引导公众深思应当如何珍视地球现有的生存环境,同时也希望对航天的兴趣可以根植于少年儿童的内心,长大后有机会积极投身于航天事业中。”

连续十年举办航天文化节

九年前的今天,首个中国航天日主题活动《中国梦 航天梦》在北航举行。十年来,北航连续在校内举办航天文化节,推动航天文化传承与创新。本届航天文化节以“海上生明月,九天揽星河”为主题,依托主题论坛、系列讲座、嘉年华、知识竞赛、专场宣讲、科普课堂等十余场校园文化活动,向全校师生及社会各界科普航天知识,讲述航天故事,传承航天精神。

4月20日,第十届航天文化节《摘星揽月的北航人》主题论坛在学院路校区晨兴音乐厅举行,神舟飞船首任总设计师、北航首届毕业生、宇航学院名誉院长戚发轫,北航2008届博士校友、中国探月工程总设计师于登云,神舟十六号乘组“英雄航天员”、宇航学院教授桂海潮作主题报告,向600余名青年学子讲述踔厉奋发、勇担重任的感人故事。论坛由宇航学院院长王伟宗主持。

戚发轫院士在《中国航天精神》主题报告中,以“东方红一号”卫星研制为切入点,回顾了老一辈航天人在基础薄弱、条件艰苦的环境下攻坚克难,为中国航天事业发展奉献终身的壮丽篇章。并以自身经历为主线回顾了神舟一号至神舟四号的研发历程,生动诠释了航天精神在新时代的传承与创新。激励同学们要把握时代机遇、勇于迎接挑战,在新时代为推动航天强国建设贡献强大青春力量。

于登云院士以《我国探月工程实践与展望》为题,讲述了从嫦娥一号开启深空探索序幕,到玉兔二号实现人类首次月背软着陆的科技突破,再到嫦娥五号突破月面采样封装等关键技术,最终兑现“九天揽月”千年夙愿的创新历程。鼓励同学们努力学习,通力合作,用中国航天人的智慧创造中国航天的辉煌成就。

桂海潮教授以《逐梦星辰,奋斗青春》为题,以个人二十五载奋斗历程为轴线,展现了从北航学子到航天专家的成长轨迹。随后解读了我国载人航天工程的“三步走”发展战略,并重点剖析了各阶段核心技术的历史性突破。寄语同学们勇敢投身航天事业,将个人成长与国家发展紧密相连,永葆对航天事业的热爱和梦想。

北航副校长邓怡宣布“鲲鹏杯”航空航天知识竞赛开幕。此项赛事是在办赛20余年的“飞豹杯”基础之上,融入“大中衔接”理念,首次面向全国大学生和高中在校生开放,旨在激励更广大的青少年学子投身空天强国事业。

北航还举办多场“航天企业面对面”系列讲座,邀请航天院所等多家单位走进校园。主讲嘉宾分享了来自企业一线的技术应用进展,分析了当前我国航天事业发展状态,展望了未来航天发展方向。部分单位还进行了招聘宣讲和研究生招生宣讲,为同学们带来更广阔的就业和升学机会。

航天日当天,中小学生们还走进北航,参观北京航空航天博物馆,航天梦在童真的世界里生根发芽,航天精神的星河里闪耀着接力的光芒。

传承航天精神、普及航天知识,在第十届航天文化节期间,北航还举办了“流动科学课”、“航天+”嘉年华、“百米长卷”《十载航天路,星河揽月归》、主题画展《飞天与“飞天”》等系列活动,共同礼赞中国航天事业的辉煌成就,祈愿航天强国征程再启新篇、续写荣光。

(审核:李建伟)

编辑:贾爱平