北航新闻网5月20日电(航宣)近日,国际交通运输科学领域著名期刊《Transportation Research Part B: Methodological》发表了北京航空航天大学黄海军教授与中南大学李传耀副教授课题组的最新研究成果:《The corridor problem: More comprehensive results on the no-toll equilibrium》。该研究在城市交通走廊问题(Corridor Problem)上取得了重大突破,成功解决了城市经济学家Arnott在城市早通勤行为研究中遗留的难题,首次获得了连续交通走廊问题的完整解,破解了长期困扰学术界的“牛角形”城市拥堵机制问题,为城市交通拥堵治理研究带来了新的曙光。

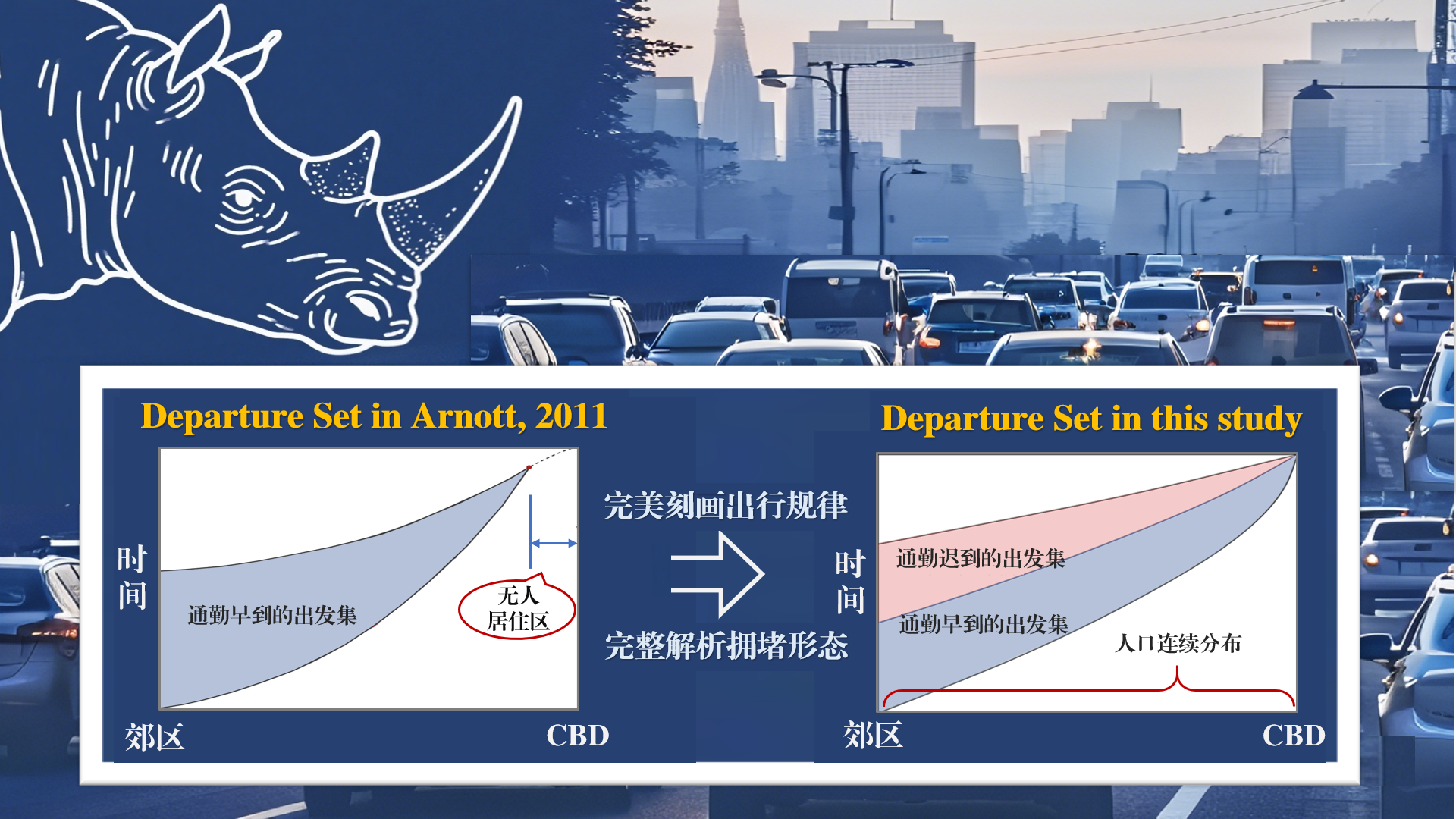

经济学家Arnott曾借助纳什均衡理论与流体动力学理论对城市通勤行为进行分析,将城市通勤过程抽象为连续交通走廊上的出行行为,以此来解释城市尺度下的个体出行时间选择与群体拥堵演化的基本规律,并获得了著名的“牛角形”(Horn-shaped)出发集结论,如图1左图所示。这一理论解释了城市居民通勤行为与居住地分布的基本规律,被广泛运用于交通科学、城市经济学的相关领域中。然而,这一结论存在明显的局限性:一方面,“牛角形”出发集未能涵盖通勤迟到行为,缺乏完整性;另一方面,“牛角尖”与市中心(CBD)存在明显间隔,结论的完美性大打折扣。

图1 城市早通勤出发集形态

针对上述问题,北京航空航天大学黄海军教授与中南大学李传耀副教授团队经过深入研究与创新探索,引入了连续时间偏好设定,更精准地刻画了人们的实际出发习惯,并将早到和迟到的通勤行为纳入统一框架进行综合考量。最终,他们成功获得了既完整又完美的解析结果,如图1右图所示。在均衡状态下,通勤者出发时间和地点构成的集合(即出发集)在时空平面上呈现出牛角形分布,且离市中心越远的居民拥有更长的出发时间段。该研究不仅完善了“牛角形”出发集的理论缺陷,还深入解析了连续走廊模型的均衡出行模式和流量传播动态,为全面认识和理解交通流量的拥堵与疏散机制提供了坚实的理论依据。

交通走廊问题自2004年首次提出以来,已有20余年。期间,众多学者投入大量精力对该问题进行研究,但由于在连续时空中求解走廊问题的难度极大,该问题始终未能得到彻底解决。如今,黄海军教授与李传耀副教授团队的这一成果,攻克了该问题中最艰难的部分,标志着交通科学领域在该问题研究上迈出了重大步伐。该研究成果揭示了城市交通走廊的流量动态传播机制和通勤者的出行行为规律,为全面理解和解决走廊问题提供了良好的理论基础和现实支撑,具有重要的学术价值和实践意义。该研究得到了中国国家自然科学基金(72271248,72288101)的大力支持。

未来,随着这一研究成果的进一步推广与应用,有望为城市交通规划、管理和政策制定提供更具科学性和前瞻性的指导,助力缓解城市交通拥堵,提升城市交通系统的运行效率和可持续性,为现代城市的高质量发展贡献智慧和力量。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261525000360

(审核:李建伟)

编辑:贾爱平