北航新闻网8月4日电(航宣)近期,北京航空航天大学大科学装置研究院房建成教授团队魏凯教授组在量子精密测量领域取得重要进展。该研究团队提出了一种全新的原子自旋传感器,利用电子自旋与核自旋之间的双自旋共振相互作用,实现了对弱磁场的超高灵敏和可溯源精准探测。相关研究成果以“Double Spin Resonance for Traceable Ultrasensitive Atomic Spin Sensor”为题,于7月21日发表于物理学著名期刊《Physical Review Letters》。

“没有测量就没有科学,至少是没有精确的科学、真正的科学”,元素周期表之父门捷列夫提出的论断,揭示了测量在科学探索中的基础性地位。在探索宇宙奥秘的征途上,科学家们越来越依赖超高精度的测量手段,去探寻来自物质、粒子甚至宇宙深处的微弱信号。在极微弱信号的探测中,我们追求“测得精”(灵敏度高),例如在磁异常探潜、磁力勘探、生物磁测量等领域,用来分辨磁场微小的变化。而在地磁导航、岩石圈磁性分布等领域中,“测得准”(测量可溯源)又尤为重要。为了在更多科学基础前沿问题中获得突破,例如μ子的g-2、以及电子和中子的电偶极矩等的精确测量中,对于磁信号的测量不仅要“测得精”,还得“测得准”。高标准地同时做到“测得精准”,一直是精密测量技术发展的难点。

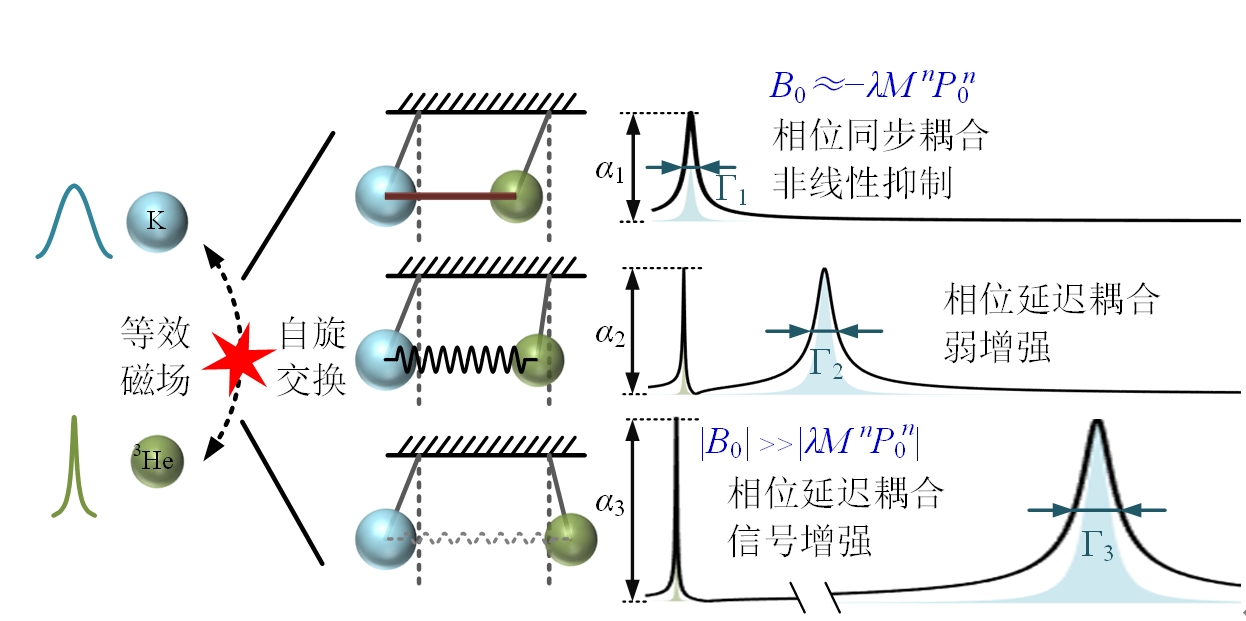

该研究团队开发出一种全新的原子自旋传感器,不仅“测得精”,而且“测得准”。在近地磁量级的磁环境下,它的灵敏度达到了0.57fT/sqrt(Hz),可以感受到比地球磁场还弱十亿倍的磁信号。同时还能将测量结果溯源到原子的物理常数,确保结果准确可靠。这项突破背后的关键技术是通过精确操控两种不同的原子(钾原子和氦-3原子)的相互作用而实现的,可以形象地理解为“两种原子被操控着跳一曲美妙的探戈”。在这个传感器中,钾原子的电子自旋旋磁比大、动态响应快,像是一个轻快的舞者,动作迅速而灵敏;而氦-3原子的核自旋旋磁比小,相干时间长,更稳重,动作慢但节奏清晰。通过控制相关实验条件,研究团队调控两者的耦合,使得两种原子达到节奏上的同步或者异步,从而抑制或者放大彼此的动作幅度,形成更强的输出响应信号——也就是更容易测量弱磁信号。这一过程的实现依赖于两种原子之间一个精妙的耦合现象:钾原子的电子自旋与氦-3原子的核自旋通过自旋交换碰撞相互作用,使得一个原子“感受到”另一个原子的变化。就像两个人牵着手跳舞,其中一个稍有变动,另一个也会迅速响应。通过这种协作,两者共同把微小的磁场变化“放大”,形成更容易被检测的信号。

纵向磁场调控钾原子和氦-3的耦合强度。在相位同步耦合区域氦-3的放大能力被钾原子强耦合所抑制,远离相位同步耦合区域,两者进动存在相位延迟,双自旋共振实现信号增强

如何实现“测得准”,在这项研究中,研究团队提出了一种原位可溯源的方案,在钾原子和氦-3原子混合气室中,通过测量氦-3的进动频率,将信号溯源到氦-3核自旋旋磁比常数,实现了直接、准确的磁场测量。这就好比使用一把经过国际标准认证的“尺子”来量磁场,保证结果不仅灵敏,还可溯源。但调控不同原子相互作用实现“测得精”对“测得准”带来了挑战:原子间的费米接触作用虽然增强了信号,但也带来了干扰,会影响氦-3的自旋进动,影响测量准确度。为了解决这一问题,引入了一种巧妙的“脉冲调制”方法,用快速变换的激光脉冲反复“翻转”钾原子的自旋方向,从而平均掉它们对氦-3的干扰。这种技术成功地将费米接触相互作用引起的碱金属等效磁场抑制了约两个数量级,大大提高了测量准确度。

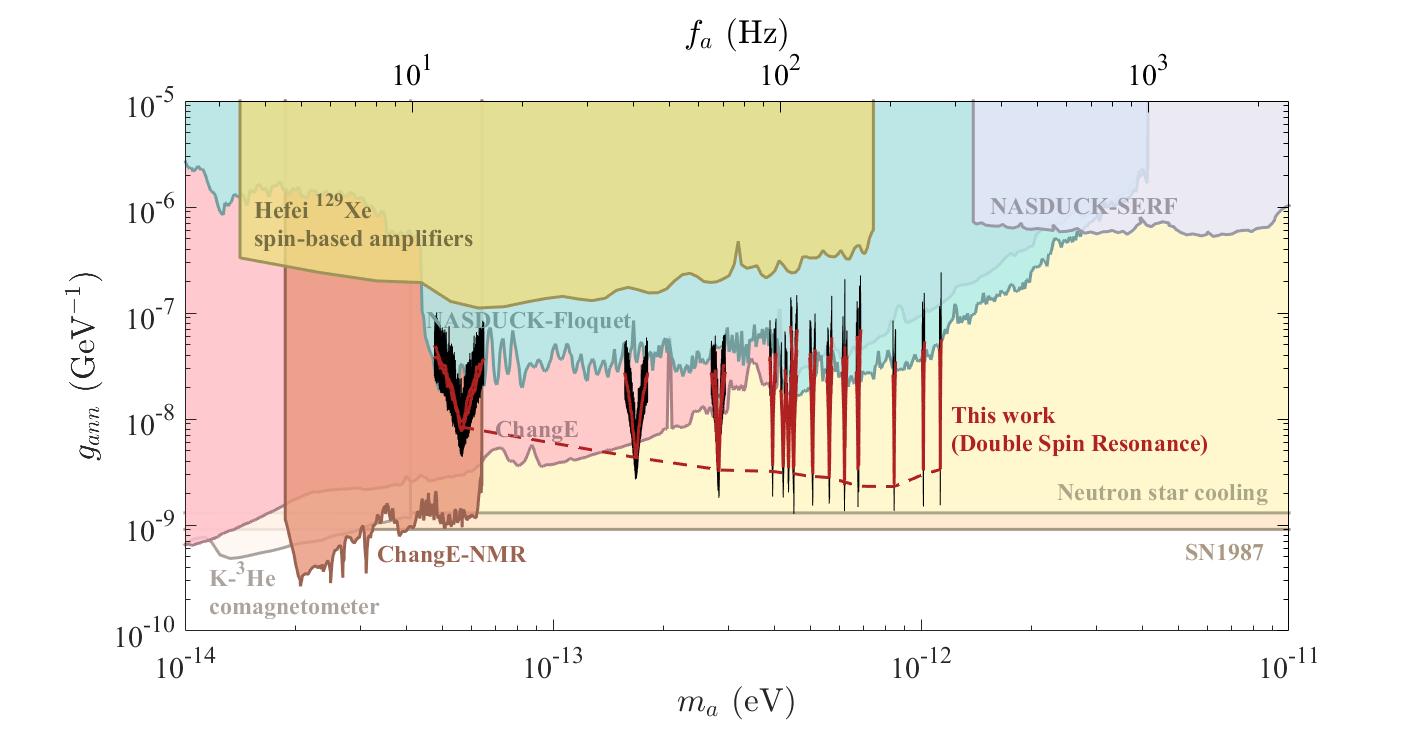

这项技术已经被验证用于探索宇宙中一种神秘的暗物质候选粒子——类轴子(axion-like particles),用以揭开占宇宙总物质组成约85%的暗物质的神秘面纱。研究团队利用该传感器长时间收集采样信号,实现了在类轴子粒子质量6.74×10-13eV处,轴子-中子耦合强度系数结果超过原有实验室纪录约1个量级。这个小小的量子传感器,正在为寻找宇宙的“隐身成员”提供最先进的线索。

95%置信水平下轴子-中子耦合系数gann的测量结果,以及与国际同类研究的对比

论文共同第一作者为北航大科学装置研究院博士生黄晓菲和王惟一,北航大科学装置研究院魏凯教授和苏黎世联邦理工学院胡焱晖博士后(房建成教授团队毕业生)为共同通讯作者,北航房建成教授指导本项工作。该研究工作得到了科技创新2030重大专项、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/gy6f-4cs9

(审核:魏凯)

编辑:史越