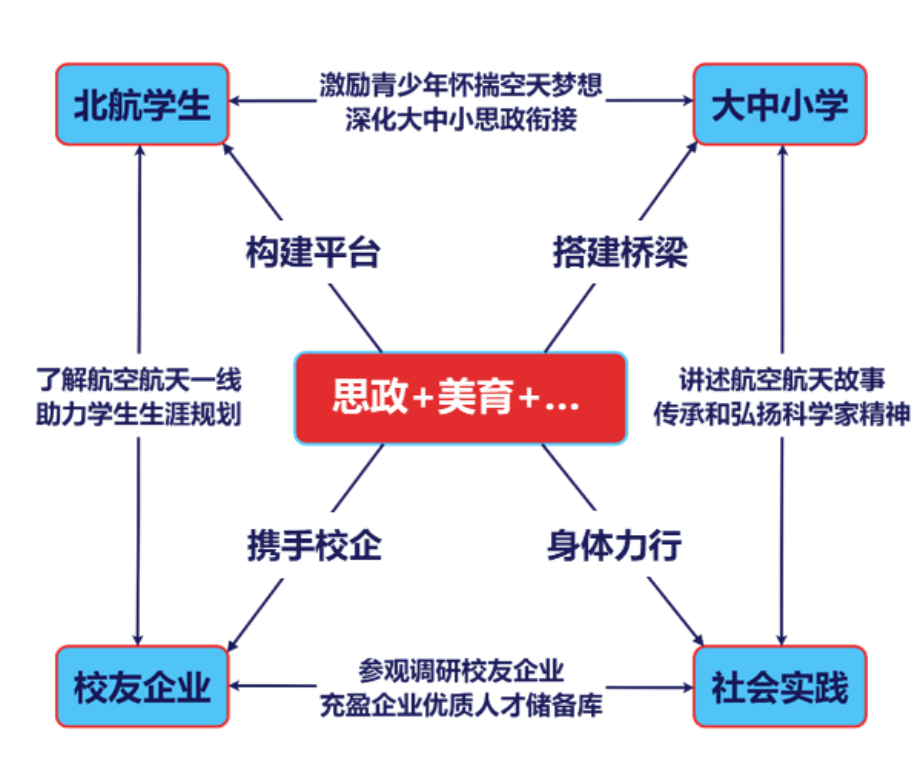

北航新闻网11月28日电(通讯员 史荻薇)思政教育的生命力在于创新表达,精神传承的感染力源于鲜活呈现。党的二十大以来,高校“大思政课”建设聚焦“一院一品”特色发展,守锷书院立足北京航空航天大学“空天报国”精神内核,以“两弹一星”功勋屠守锷院士生平为蓝本,创排原创话剧《百年守锷》。八年间,书院以话剧为牵引,通过“艺术赋能思政、实践深化育人”的创新路径,逐步构建起覆盖“话剧演出-学段衔接-校企协同-社会实践”的“一箭多星”全链条育人品牌,让科学家精神从舞台走向课堂、从校园走向社会,成为高校思政教育“立体化、多维度、广辐射”的生动实践。

话剧演绎:以艺术匠心筑牢品牌根基,让科学家精神“活”起来

一台高质量的话剧,是整个项目品牌的核心载体。《百年守锷》从创排之初便坚守“思想精深、艺术精湛、制作精良”的标准,以“空天报国”为魂、专业力量为骨、史料真实为脉,让屠守锷院士的一生故事从文字走向舞台,成为打动人心的精神盛宴。

为还原屠守锷院士“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的人生轨迹,项目构建“学校+企业+演艺界”三方协同创作模式。特邀北京人民艺术剧院编剧王甦执笔,邀请中国艺术研究院国家二级导演李唫执导,更邀请《屠守锷院士传记》作者贺青、屠守锷院士之子屠群担任顾问,逐字核对史料细节,力求还原历史真实。中国戏曲学院费玉平教授、中央音乐学院方承国教授等担任艺术指导,让“航天精神”不仅可看,更可听、可感。值得一提的是,从副导演到舞台监督、灯光舞美等,演职团队全部由在校学生担任,截至2025年已有520余名学子加入剧组,在通力协作中赋予舞台多元青春视角。

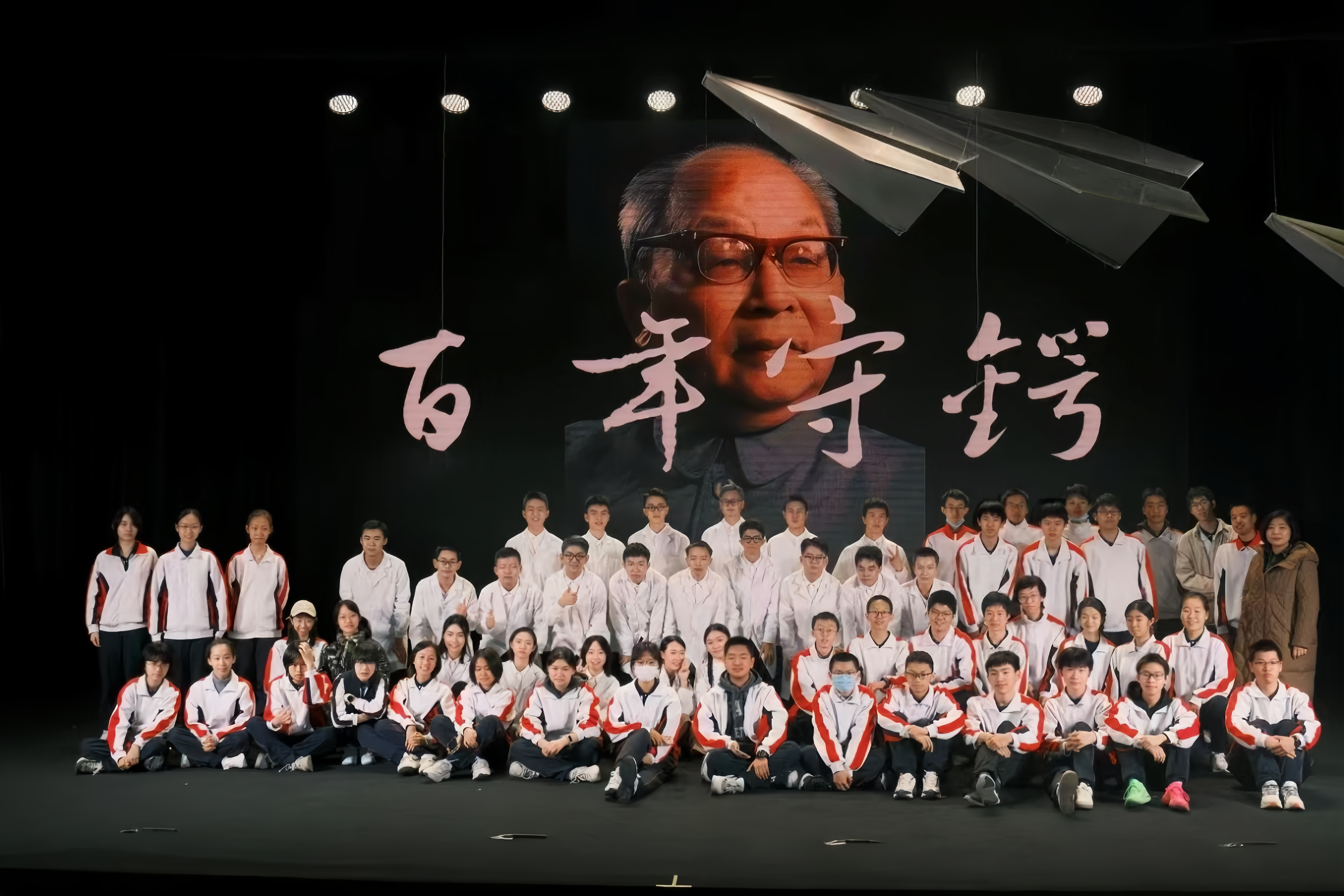

自2019年首演至今,《百年守锷》已累计演出21场,足迹遍布校园与社会:在北航校内,它是书院新生入学教育的“必修课”;在浙江南浔大剧院,它让屠老故里乡亲重温“家乡骄子”的报国历程;在航天院所、北京科学中心、基层乡镇,它成为企业员工与社会大众的“红色教育课”。线上传播同样亮眼,多平台直播累计观看人次超1400万,让屠守锷院士的精神跨越地域边界。

这份用心也换来了认可:话剧先后斩获2024年“读懂中国”教育部关工委优秀舞台剧、北京市教育系统关工委一等奖,入选北京人民艺术剧院“致敬与传承”大学生戏剧展演;2025年入选中国科协“科学家故事舞台剧推广行动”剧目;其衍生的美育研究成果同样硕果累累,先后收获从国家到地方的15项重要荣誉表彰认可,全方位印证了“戏剧+思政+美育”模式的可行性。

大中小思政一体化:搭建跨学段育人链条,让红色基因“传”下去

思政教育不是“一阵风”,而要“一辈子”。《百年守锷》项目深刻把握青少年成长规律,针对不同学段学生认知特点,打造适配性强、衔接紧密的“大中小思政一体化”育人体系,让屠守锷精神从大学课堂延伸至中小学课堂,实现“启蒙-深化-践行”的全周期培养。

项目团队对《百年守锷》进行“分龄编排”,让不同年龄层都能读懂科学家精神:面向小学生,搭配航天模型互动,在趣味体验中种下“空天梦”;面向中学生,走进“青少年高校科学营”,解读国之重器背后的科技故事与精神密码;面向大学生,开设《戏剧导论与名剧鉴赏》通识课程,将话剧排演与艺术教育结合,学生在学习舞台设计、台词技巧的同时,深入研讨屠守锷“四次关键抉择”背后的精神内涵,引导学生结合专业谈报国。

为打通跨学段育人渠道,项目依托北京招生生源基地校、屠守锷院士故里浙江南浔和红色“1+1”共建党支部,主动“走出去”与“请进来”:组织北航学子带着改编版话剧走进中小学,同时邀请中小学师生进校园观剧,参观航空馆、实验室,形成“高校引领、中小学跟进、家校社协同”的育人合力,让红色基因在代际传递中不断延续,为青少年成长注入精神动力。

守锷书院2025级本科生朱子祺说:“高三备考期间,我对未来专业与院校选择毫无头绪。直到走进北航观看《百年守锷》话剧,屠守锷先生伏案演算的场景深深触动了我,那份不避烦琐、较真务实的劲头,让我心里有了个实在的想法:未来也要踏踏实实干点实事,让大国重器的背后也矗立自己的身影。我开始主动关注北航航空航天专业,了解了很多关于航天员校友的故事和强国复兴路上的北航贡献,这些具体的目标,给了我坚持下去的动力,并最终圆梦北航。如今在书院,常能看到同学们排练《百年守锷》的身影。屠先生务实钻研的精神与书院的育人氛围,让我深知唯有打牢专业基础、一步一个脚印前行,才能在航空航天领域真正实现自身价值。”

校企交流:搭建产教融合思政桥梁,让报国初心“落”实处

思政教育不能“纸上谈兵”,要与行业需求同频共振。《百年守锷》项目充分发挥北航与航空航天行业的深厚渊源,以话剧为纽带,精准联动核心企业开展巡演与调研,让话剧成为行业精神传承的“流动载体”。在中国航天科工二院的专场演出中,当代航天人重温屠守锷院士主持导弹研制的峥嵘岁月,与参演学子围坐交流,讲述新时代航天人的使命担当,让学生在接触行业一线中深化“空天报国”认知,实现“思政教育与职业规划”的精准对接。

从学业精进到思想成熟,从能力提升到志向坚定,剧组成员的成长答卷与航天精神的浸润息息相关。思想上,他们让“空天报国”成为信仰坐标,历届剧组成员中中共党员(含预备党员)及入党积极分子占比均达63%;学业上,他们把“精益求精”刻进成绩单,主干课平均分比书院同年级平均水平高出近2分;能力上,他们把“协作攻坚”练成本领,获评“三好学生”“优秀干部”的比例比同年级平均水平高出2.6个百分点。更显著的变化在于职业选择:通过与航天企业员工、专家的深度接触,参与校企交流的学生中“未来愿意从事航空航天领域工作”的比例提升了24.36%,让“向往航天”真正转化为“立志投身航天”的自觉行动。

延伸社会实践:让思政教育扎根大地,让青春力量“干”起来

真正的思政教育,要让学生走出课堂、扎根大地,在实践中悟思想、长才干。以《百年守锷》为起点,守锷书院衍生建立“星源流明”社会实践队,围绕“传承科学家精神、服务国家战略”开展活动,用扎实实践印证思政育人的实效。

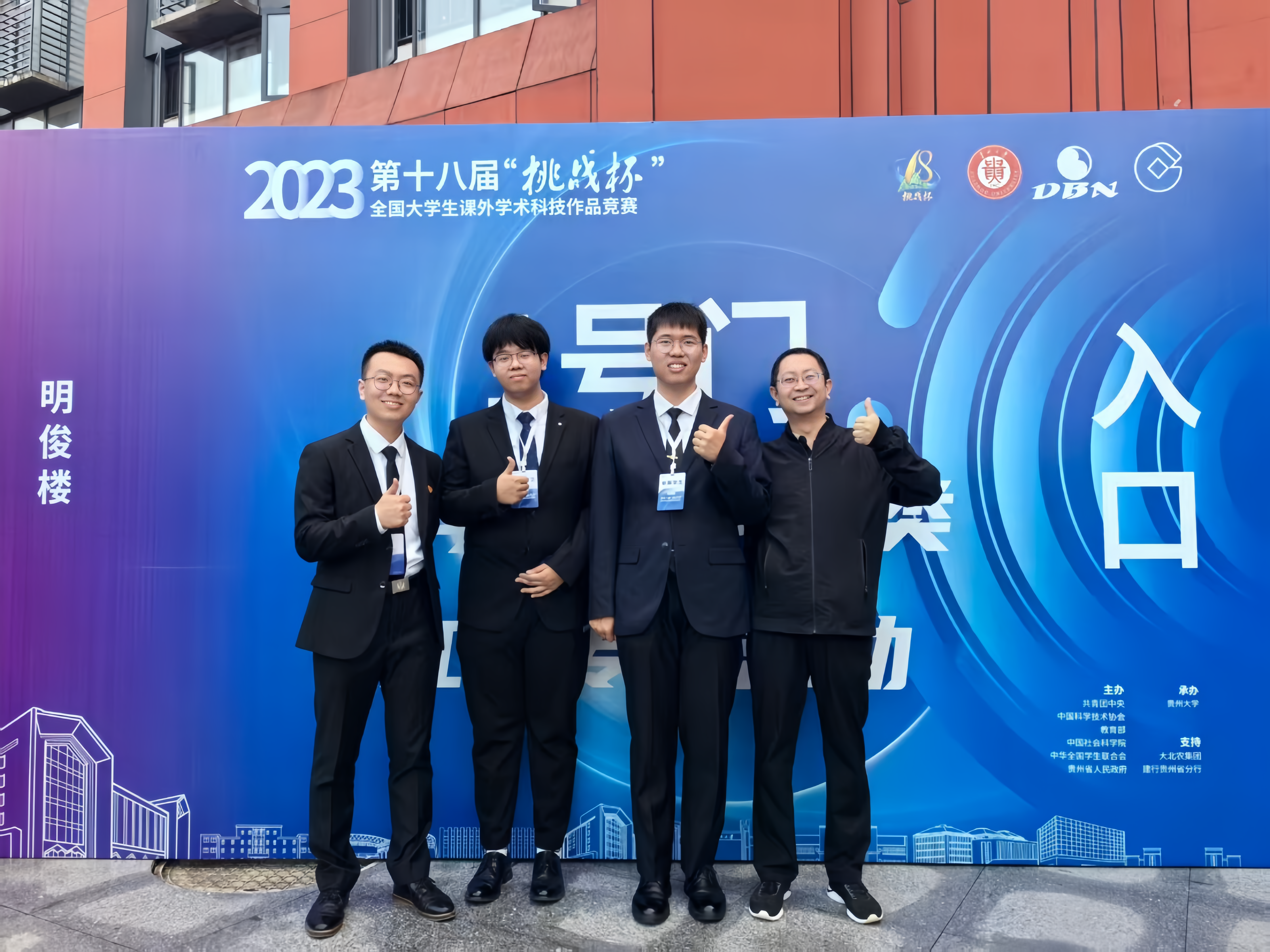

在屠守锷院士故里浙江南浔,实践队走访故居、档案馆收集史料,为话剧创编积累鲜活素材;同时聚焦“共同富裕”国家战略,深入调研“共同富裕”的探索实践,相关成果先后斩获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动特等奖、“青创北京”2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛“青学二十大”红色专项赛一等奖,实践队也获评“青年服务国家”首都大学生暑期社会实践优秀团队,其探索的“国情调研类社会实践育人7E模式”入选第九届全国大学生百强暑期实践团队TOP100,成为全国高校实践育人的优秀范本。

守锷书院2019级本科生王广琛说:“《百年守锷》项目带给我的,不仅是精神的感召,更是一条清晰的成长路径。作为实践队建队队长,我带领团队奔赴屠老故乡,将话剧中的信仰,在祖国大地上验证、扎根。当‘共同富裕’从一个宏大的国家战略,变为南浔乡亲们脸上具体的笑容时,“空天报国”对我而言有了更坚实的支点。而我们将这些宝贵经验凝练成国情调研类社会实践育人“7E模式”,并获评全国百强实践团队,这就是“百年守锷”大思政项目育人成效的最硬核证明——让我们从时代的旁观者,转变为了方法的创造者和责任的担当者。”

实践队还将思政实践与乡村振兴、社区服务深度结合,用“脚底板下的思政课”诠释当代青年的责任与担当。不少成员带着实践中积累的经验与灵感“再攀高峰”,带队拿下第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛奖项,实现了“实践育人-能力提升-成果转化”的良性循环,让科学家精神从精神感召转化为干事创业的实际行动。

守锷书院2022级本科生许家铜说:“社会实践于我,是一次从《百年守锷》的观众到践行者的‘觉醒’。当我走进屠老故乡,在共富调研中触摸时代脉搏,‘青年担当’从一个词汇变成了脚下的路。正是这份责任感,最终驱动我带队‘挑战杯’,将真问题转化为科创方案,用青年智慧回应时代所需。从舞台到大地,从认知到担当,这正是‘百年守锷’给我最深刻的成长。”

“一箭多星”:以精神为核拓展育人边界,让空天报国“亮”起来

从一台话剧到“话剧+课程+实践+公益”的多元生态,从校园内部到社会各界,《百年守锷》大思政项目已成为北航“空天报国”精神的“鲜活载体”、高校思政教育创新的“示范品牌”。

八年来,项目始终以“培育担当民族复兴大任的时代新人”为目标,在守正中创新,在传承中发展,其育人成效不仅体现在学生的成长变化中,更获得了从国家到地方的广泛认可——多次被人民网、《光明日报》等主流媒体报道,成为高校“大思政课”“一院一品”建设的生动样本。

未来,守锷书院将继续以艺术为媒、以精神为核,持续拓展育人边界,让屠守锷院士的科学家精神感召更多青年胸怀家国、勇担使命,在强国建设、民族复兴的伟大征程中,贡献源源不断的“空天力量”!

(审核:曾煜)

编辑:贾爱平