北航新闻网9月23日电(通讯员 陆俊旭)近期,北京航空航天大学与北京大学肿瘤医院联合研究团队在《Radiotherapy and Oncology》上在线发表了题为“Assessment and correction of the respiratory phase misalignment using different signals in 4-dimensional imaging and free-breathing gated radiotherapy”的研究论文。研究发现:不同呼吸运动管理技术存在相位差异,可能增加放疗剂量投照误差进而影响疗效或损伤危及器官。研究基于多中心样本和公开数据集对相位差进行了定量研究并提出了质控和修正建议,对于相关新技术的研究开发和临床应用具有积极的指导意义。

在胸腹部肿瘤放射治疗中,呼吸运动引发的靶区位移是制约治疗精度的核心挑战。胸腹部器官随呼吸周期呈现出不规律的运动和形变,这会导致肿瘤靶区在三维空间内发生动态偏移,不仅可能造成放疗剂量在靶区内的分布偏差,降低肿瘤控制率,还可能增加周围正常组织的受照剂量进而导致放射性损伤。当前临床实践中广泛应用各类呼吸运动管理技术,如基于外部标记的光学体表监测和基于内部解剖标志的膈肌位置监测等,其获取的呼吸信号间存在未被充分关注的相位不一致性。该问题可能会造成四维成像或自由呼吸门控治疗过程中的肿瘤定位偏差。

北京航空航天大学联合北京大学肿瘤医院、四川省肿瘤医院等多学科团队,通过分析多中心临床病例及公开数据集,首次系统量化并验证了光学表面成像(OSI)与膈肌信号(内部解剖标志)间存在的系统性呼吸相位偏差,并提出了简单有效的校正方法和质控建议。

研究团队首先同步采集患者锥形束CT(CBCT)和OSI数据,以CBCT投影中提取的膈肌信号为参照,经Amsterdam-Shroud方法处理后作为呼吸运动的参考标准,并对比评估OSI信号的相位。结果发现:OSI信号普遍滞后于膈肌信号,平均时间达396±106ms,相当于呼吸周期的12%±3%。这一偏差远超美国医学物理师协会(AAPM)Task Group 198建议的±100ms允差标准,可能导致严重的肿瘤定位和剂量投照偏差。

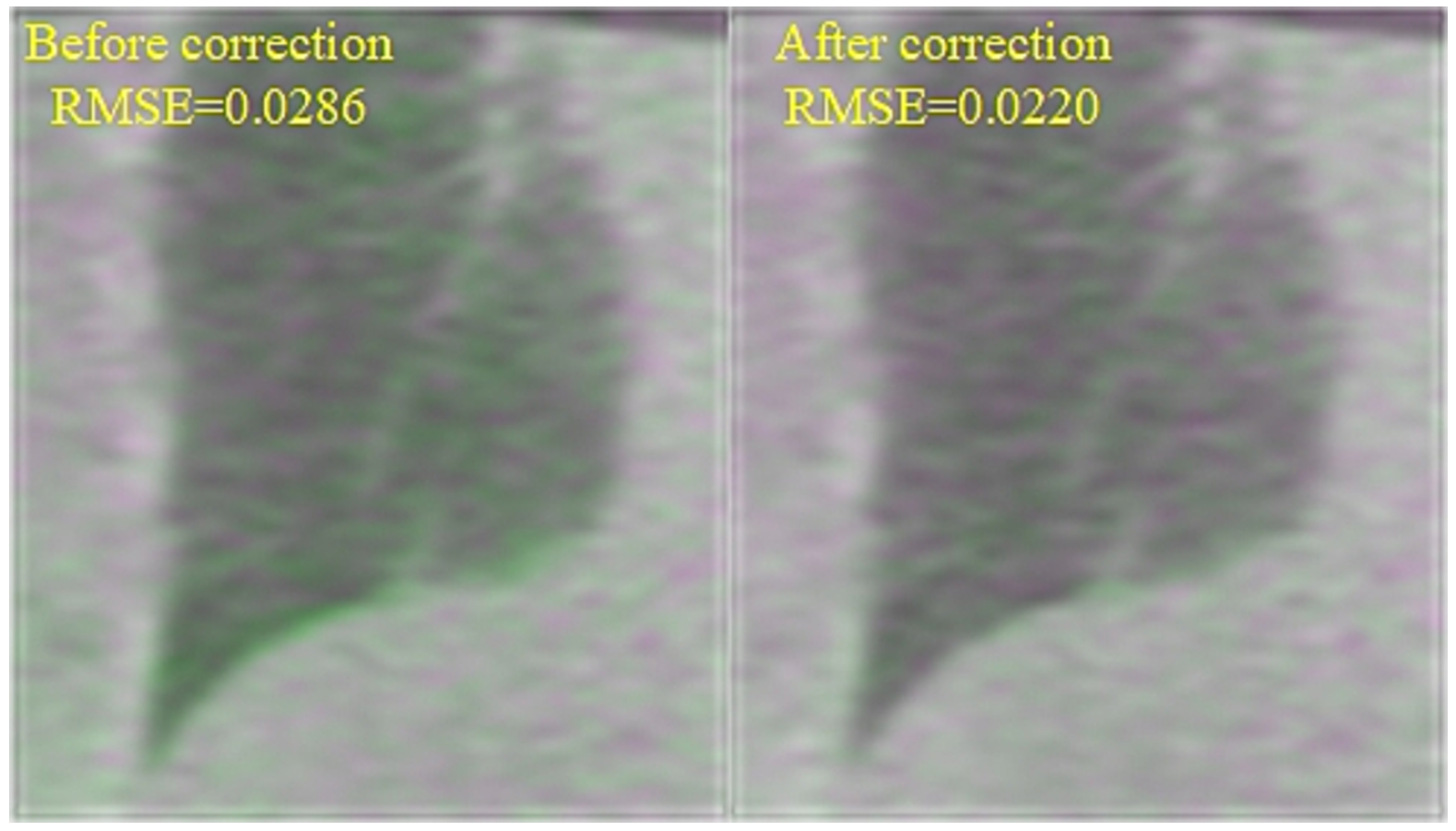

相位差修正后的图像与参考真值的一致性显著提升

为解决这一问题,团队提出并验证了以12%个呼吸周期作为OSI和膈肌信号间相位差的校正因子。验证结果显示:30例临床患者的相位偏差平均降幅为81%(降至76毫秒),4DCBCT重建图像的均方根误差(RMSE)显著降低10%-23%(P<0.05);在20例公开数据集病例中,肿瘤质心位移减少1.5±0.9 mm,证明校正方法的有效性。

这项研究对于临床实践的应用价值在于:它为不同呼吸监测技术跨诊疗系统的“兼容使用”提供了定量依据和质控方法。例如,当放疗计划和门控治疗使用不同的呼吸运动管理技术时,需要格外关注可能存在的相位差并在必要时进行个体化修正,或在成像和治疗过程中采用统一的呼吸运动管理技术进而降低剂量脱靶风险。

论文的第一作者为北京航空航天大学物理学院硕士研究生陈乐康,并列第一作者为北京大学硕士研究生余疏桐。北京航空航天大学乐小云教授、四川省肿瘤医院姚杏红教授以及北京大学肿瘤医院张艺宝教授为论文并列通讯作者。

《Radiotherapy and Oncology》(又称绿皮杂志),是欧洲放射肿瘤学会ESTRO的旗舰期刊,与美国放射肿瘤学会ASTRO的旗舰期刊《International Journal of Radiation Oncology Biology Physics》(又称红皮杂志)为国际肿瘤放疗领域影响力最大的两本期刊。该篇论文是北航医学物理学科在《Radiotherapy and Oncology》上发表的第二篇论文。

2025年10月22日前免费获取全文链接:https://authors.elsevier.com/a/1liOccA0-MUYv

(审核:王菲)

编辑:贾爱平